сочинении. Это прежде всего громадные масштабы, не имевшие прецедентов в мировой оркестровой музыке. Здесь грандиозно все: и размеры симфонии, и могучие пропорции разделов первой части, особенно в разработке, и ее величественная кода, вполне заслуживающая наименования «второй разработки», и титанический траурный марш второй части. Необходимо отметить огромную роль интонационного богатства «Героической симфонии», позволяющего в полном смысле слова реалистически воспроизвести музыкальными средствами психологию героя и его борьбу. С «Героической симфонией» в музыкальное искусство вошел новый тип программности, который может быть назван «внутренним» или «психологическим».

Эта «психологичность» не предполагает усложнения музыкального языка («Всегда проще», — говорил Бетховен), а, напротив, помогает уяснить содержание музыкального образа, облегчая доступ к нему тончайшей мотивной работой, раскрывающей его многогранность и отражающей его динамику.

Как известно, в основу финала «Героической симфонии» положены фортепианные вариации ор. 35 с введением в них венгерской народной темы. О вариациях ор. 35 Бетховен писал издателям: «Они обработаны действительно в совершенно новой манере». Эта «новая манера» заключается, по нашему мнению, в симфонизации камерного жанра фортепианных вариаций, которая раскрывается полностью в финале «Героической симфонии». Благодаря богатству и разнообразию оркестровых звучаний развитие основной темы здесь показано более многосторонне и ярко.

Возникает естественный вопрос, почему Бетховен в финале «Героической симфонии» воспользовался уже готовым сочинением камерного плана вместо того, чтобы написать для этой цели новую музыку. Трудно предположить, что композитор не имел в этом случае достаточного запаса творческих идей. Думается, что Бетховен, в четвертый раз возвращавшийся к одной и той же теме (1795 год — контраданс, 1801 год — финальный номер балета «Творения Прометея» на тему этого контраданса, 1802 год — фортепианные вариации ор. 35 на тему того же контраданса и, наконец, 1804 год — финал «Героической симфонии» на ту же тему), подчинялся потребности симфонизировать простой, безыскусственный танцовальный жанр, пользовавшийся к тому же известностью в широких кругах Вены. Контраданс этот был одним из танцевальных номеров, сочиненных Бетховеном для ежегодного бала художников. И сам праздник и исполнявшиеся там танцы носили демократический характер.

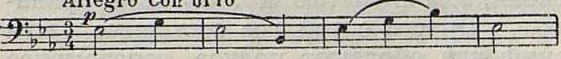

Для Бетховена введение широко бытующего жанра в качестве основы симфонического развития было вполне естественным шагом, так как приближение симфонического искусства к возможно более широким кругам слушателей составляло его прямую задачу. Кроме того, еще задолго до «Героической симфонии» Бетховен разрабатывал тему названного контраданса, и уже в фортепианных вариациях ор. 35 прозвучал ее «героический» вариант. Напомним, что в финале «Героической симфонии», как и в вариациях ор. 35, главной теме контраданса предшествует мотив, родившийся из разработки ее басового голоса и приобретающий самостоятельное значение:

Пример 1.

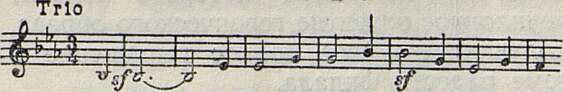

Значение этого мотива для «Героической симфонии» не ограничивается буквальным использованием его в финале. Обнаруживаются интонационные связи между ним, с одной стороны, и главной темой первой части симфонии и трио скерцо, с другой:

Пример 2.

1-я часть Allegro con brio

Все три мотива носят характер призывный, а в трио скерцо — фанфарный. Первый мотив, из финала симфонии, где он предшествует теме контраданса, дает обобщенное выражение того, что объединяет все три цитированные мотива, а вместе и всю симфонию, — выражение героической решимости, но в этом случае уже с оттенкам торжествующей эмоции. Вме-

сте с тем этот же мотив представляет собой органическое связующее звено между музыкой первой и третьей частей симфонии и темой контраданса, из недр которой он вышел.

Таким образом, музыкальное единство «Героической симфонии» достигнуто в результате не только непосредственной работы над этим сочинением, но также и предшествовавших этапов разработки героической идеи.

Бетховен признавал лучшей своей симфонией «Героическую». Это мнение было высказано композитором тогда, когда им было создано восемь симфоний. Для нас, потомков великого симфониста, 9-я симфония no своей идейной значимости, новаторскому дерзанию, по своей красоте и оригинальности стоит выше «Героической».

От 3-й симфонии, открывающей путь развития революционно-героического оркестрового жанра, тянутся многие нити к 9-й симфонии, завершающей эту область творчества Бетховена. Этот путь развития пролегал не только через симфонии Бетховена, но и через его программную оркестровую музыку, а также через камерные сочинения. Демократическая направленность творчества Бетховена, тесно связанная с его постоянным стремлением к программности, выражавшейся в самых разнообразных формах, получила блестящее и грандиозное воплощение в последней симфонии композитора.

Тема борьбы выражена в 9-й симфонии еще более сильно и концентрированно, чем в 3-й. Величайший драматический контраст осуществлен в 9-й симфонии — мы говорим о контрасте между трагической первой частью и ликующим финалом. Вместе с тем все составные части симфонии образуют полное, неразрывное единство, основанием которого служит неуклонное развитие героического образа, получающего свое полное выражение в теме радости финала.

«Замечательно, что как в первом Allegro, так и в Scherzo не только мажорные проблески взяты слово в слово из «темы гимна», но и самые минорные развития построены на ней же, с переменой только мажорного наклонения в минорное, — писал А. Серов. — ...Это гигантски разнообразное и последовательное изменение единой идеи, эта цепь «метаморфозов», не уклоняясь от главного типа, в искусстве впервые встречается только в Бетховене».

В основе величественного здания 9-й симфонии, поражающего своими поистине монументальными масштабами, лежит выдающаяся по красоте и общедоступности музыкальная тематика. Кроме того, течение музыкальной мысли проходит в русле простых бытовых жанров, играющих формообразующую роль во многих эпизодах симфонии. Наконец, тема радости финала звучит не только в инструментальной мелодии, но и у хора и солистов, исполняющих шиллеровскую оду. Все это свидетельствует о народности и реалистичности величайшего произведения бетховенского симфонизма — 9-й симфонии, достойно венчающей искусство художника-гражданина и открывающей широкие горизонты дальнейшего развития передовых художественных идей.

Героические музыкальные образы симфонизма Бетховена находят отклик у лучших людей нашей современности, борющихся за светлое будущее человечества. Чешский национальный герой Юлиус Фучик в своем последнем письме к родным, посланном 31 августа 1943 года, за неделю до казни, из гестаповской берлинской тюрьмы, писал:

«...Верьте мне: то, что произошло, ничуть не лишило меня радости, она живет во мне и ежедневно проявляется мотивом из Бетховена. Человек не становится меньше от того, что ему отрубят голову. Я горячо желаю, чтобы после того, как все будет кончено, вы вспоминали обо мне не с грустью, а радостно, так, как я всегда жил».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- За новый подъем советской музыки 3

- Великие традиции русской музыки 6

- О мастерстве 11

- Бетховен наших дней 28

- Гоголь и музыка 37

- Музыка в жизни и творчестве Гоголя 44

- Бетховен и русская музыкальная культура 49

- Симфонизм Бетховена 56

- Неопубликованная рукопись эскизов бетховенской сонаты 61

- О стиле массовой песни 75

- В долгу перед народом 79

- Слово в песне 82

- От Волги до Дона 86

- Музыкальная школа в совхозе 92

- Заметки слушателя 95

- Бетховенские концерты 97

- Грузинский квартет 98

- Концерты румынского оркестра 99

- Творческие встречи 101

- Юбилей Россини 101

- Хроника концертной жизни 102

- Широко распространять ценный опыт 104

- Из финских впечатлений (Путевые заметки) 106

- Учимся на опыте советских музыкантов (Письмо из Китая) 109

- Зарубежная хроника 110

- Собрание сочинений Н. В. Лысенко 113

- Интересный сборник 115

- Грузинские народные песни 117

- В Союзе советских композиторов СССР 118

- 75-летие профессора М. И. Табакова 119

- В несколько строк 119

- В. В. Пасхалов 120

- Памяти талантливой негритянской певицы 121

- «Богатырская симфония» 122

- Бесплатная музыкальная школа 122

- Старейший советский композитор 123

- Книжные новинки 124