стерство музыкальная общественность высоко оценила 2-й и 3-й квартеты Цинцадзе и его обаятельнейший цикл виолончельных пьес.

Исполненный на смотре советской музыки фортепианный концерт Цинцадзе вызвал ряд критических замечаний, в результате чего композитор подверг свое произведение переработке. В новой редакции концерта устранены некоторые существенные недостатки; однако и в переработанном виде он не может быть поставлен рядом с другими сочинениями Цинцадзе — его квартетами и пьесами для виолончели.

Что хорошо в концерте Цинцадзе (речь идет, понятно, о второй редакции) и что заслуживает отрицательной оценки? Хороши прежде всего основные музыкальные образы. Благородны и красивы темы первой части. Великолепна главная тема финала с ее очень простым и вместе с тем очень нешаблонным энергичным ритмом. Поэтична вариационно развивающаяся тема средней части — типичный для Цинцадзе светлый и чистый лирический образ. Если бы все эти темы получили полноценное развитие, концерт занял бы видное место в ряду произведений данного жанра. Но именно в развитии тематического материала слабая сторона концерта.

Его превосходные темы далеко не всегда развиваются в соответствии с их характером. Говоря точнее, самобытность этих тем нередко вступает в противоречие с некоторой стандартностью их разработки.

Роль солирующего инструмента в концерте Цинцадзе весьма значительна; поэтому говорить нужно в первую очередь о фортепианном письме, об избираемых композитором выразительных средствах фортепиано. Приходится констатировать, что фортепианный стиль концерта Цинцадзе лишен разнообразия. Очень охотно автор пользуется (особенно в первой части, а также в финале) однотипными и слишком уж привычными токкатно-«ударными» фактурными приемами. Мало в концерте прозрачности, легких и разнородных фортепианных фигураций, не хватает и кантилены, особенно в партии фортепиано.

Концерт — первое крупное фортепианное сочинение Цинцадзе. Естественно, что молодой композитор (кстати сказать, по-своему «музыкальному происхождению» не пианист, как большинство композиторов, а виолончелист) еще не успел овладеть отнюдь не простыми ресурсами фортепианного стиля. Изучать фортепианное письмо композиторов-классиков ему безусловно нужно, но думается, что не в этом только дело. Нам кажется, что самый тип концерта Цинцадзе избрал не вполне в соответствии с особенностями своей творческой натуры. Соображение это относится главным образом к первой части. Остается впечатление, что ее импозантная бравурность — скорее дань установившимся традициям, привычным нормам, чем выражение внутренней потребности композитора. Отсюда и привычные, много раз встречавшиеся приемы фортепианного изложения, к тому же не вытекающие с достаточной органичностью из характера тематического материала. Лиризм, мягкая певучесть, свежий народный юмор, столь пленяющие нас в пьесах Цинцадзе для струнных инструментов, требовали здесь иных, более прозрачных и естественных средств инструментального изложения.

Гораздо убедительнее тот же токкатный стиль в финале. Здесь он вполне подошел к господствующей в этой части главной теме и органически слился с общим характером музыки. Фортепианное изложение финала не вызывало бы никаких возражений, если бы оно не повторяло в значительной мере фактурных формул первой части.

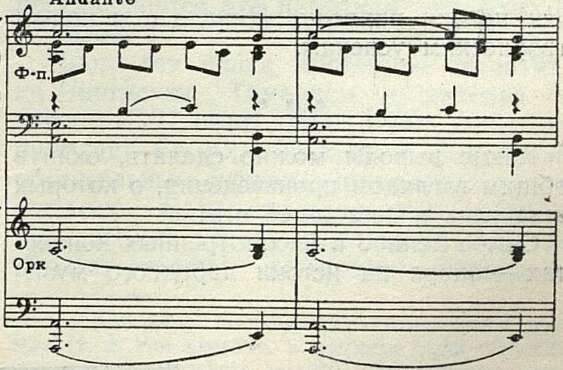

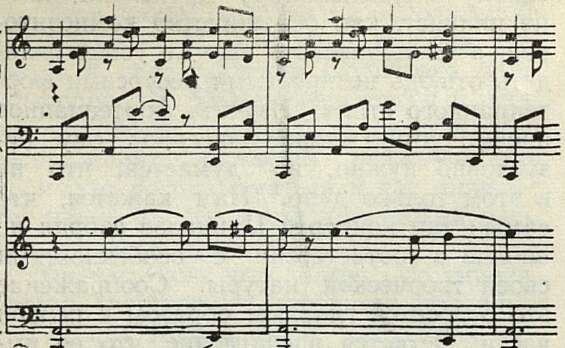

Особо следует остановиться на средней части концерта. Здесь Цинцадзе, оказавшись в наиболее близкой ему лирической сфере, сумел найти вполне убеждающую и очень тонкую манеру фортепианного письма. Приведем пример:

Andante

В этом фрагменте предельно простое, «немудреное» фортепианное изложение так органично слилось с мелодией, с гармониями, со всем замыслом композитора, что не возникает даже вопроса о том, самобытно или не самобытно здесь фортепианное письмо. Легко представить себе, что избранная автором несложная фактура не раз встречалась и раньше, но так звучать она может лишь у Цинцадзе. А ведь в этом и заключается секрет самобытного фортепианного стиля.

В той же второй части чувство некоторой досады вызывает каденция. Сомнительна целесообразность введения каденции именно в этой лирической по своему замыслу части. Прокатывающиеся по всей клавиатуре пассажи опять-таки производят впечатление уступки привычным нормам, как будто автор вдруг «застеснялся» крайней простоты своего фортепианного стиля в этой части.

Концерт Цинцадзе — произведение неровное, но талантливое, интересное и имеющее право звучать на симфонической эстраде. Следует, пожелать молодому композитору в дальнейшем смелее искать собственные творческие пути в фортепианном стиле. Нет сомнения, что эти поиски приведут Цинцадзе к новым творческим успехам.

Какие выводы можно сделать, окинув общим взглядом произведения, о которых шла речь в настоящей статье?

Самое ценное в рассмотренных концертах — опора на истоки народного музыкального искусства, на лучшие классические традиции, развитие этих традиций, обогащение их творческой мыслью советского художника. Инструментальные концерты лишь в редких случаях содержат конкретную программу. Тем более следует отметить, что в двух концертах композиторов вдохновили образы советской молодежи.

Надо пожелать более смелого внедрения в этот любимый массами жанр современной программной тематки, конкретных образов, рожденных нашей советской эпохой. В этом смысле данный жанр представляет широкие возможности для подлинного творческого новаторства.

Нельзя не обратить внимания на национальное многообразие фортепианных концертов, на то обстоятельство, что большая часть их создана композиторами братских республик. Это одно из доказательств быстрого роста музыкальной культуры во всех советских республиках.

С другой стороны, нельзя не задуматься о судьбах русского советского фортепианного концерта. 1-й концерт Т. Николаевой, 2-й концерт Е. Голубева — вот, кажется, и все русские фортепианные концерты, прозвучавшие на столичных эстрадах за последние три года.

Русские композиторы явно в долгу перед советскими пианистами. А если говорить о фортепианной музыке в целом, то в долгу не только русские композиторы. Фортепианных сочинений пишется мало. А то немногое, что появляется, редко входит в пианистический репертуар. Трудно объяснить подобное невнимание композиторов к музыке для фортепиано. «Пример» в этом подают, к сожалению, крупнейшие мастера, когда-то много писавшие для фортепиано, а теперь почти целиком отдающие свои силы иным жанрам. Правы советские пианисты, не раз уже жаловавшиеся на отсутствие новых произведений для их инструмента. А ведь советская пианистическая культура, которой мы законно гордимся, несомненно, сможет подняться на еще более высокую ступень, если в репертуаре советских пианистов достойное место займут произведения, выражающие мысли и чувства советского человека.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Непреклонная воля к миру 3

- Насущные проблемы казахской музыки 7

- О музыкальной самодеятельности 17

- Новые фортепианные концерты 24

- На пути к овладению современной тематикой 33

- Искусство как общественное явление 39

- Музыкальная самодеятельность Украины 45

- О хоровой культуре Украины 49

- В Московской консерватории 55

- Выдающийся деятель музыкального просвещения 58

- Образ Бетховена в творчестве Ромена Роллана 61

- Вступление к пяти последним квартетам 68

- Неизданное письмо Бетховена 78

- Смотр творчества горьковских композиторов 80

- К 45-летию Русского народного оркестра 82

- Детский хор г. Калининграда 84

- В Одесском оперном театре 85

- Музыкальная жизнь г. Львова 86

- На брюссельском конкурсе скрипачей 88

- Новое побеждает 95

- Воспоминания о Си Син-хае 99

- Нотография и библиография 101

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110