Фортепианный стиль концерта Мушеля заслуживает в общем высокой оценки. Партия солирующего инструмента полнозвучна, блестяща, эффектна и представляет собой благодарный (и притом не очень трудный) материал для исполнителя. Однако автор слишком охотно пользуется привычными, испытанными и кое-где чрезмерно тяжеловесными фактурными формулами, и это вступает в противоречие с интонационной и гармонической свежестью музыки.

Жаль, что творчество Г. Мушеля сравнительно мало известно за пределами Узбекистана. Наши филармонии и радиокомитеты не сделают ошибки, включив 4-й концерт Мушеля в свои концертные программы.

Произведения армянского композитора Арно Бабаджаняна не раз исполнялись в Москве, встречая сочувственное внимание слушателей. С успехом прозвучала в истекшем сезоне и его «Героическая баллада» (2-й концерт) для фортепиано с оркестром.

Об этом концерте уже говорилось на страницах журнала «Советская музыка»1. Поэтому мы ограничимся немногими замечаниями о талантливом произведении Бабаджаняна.

«Героическая баллада» написана в вариационной форме. Тема и пять вариаций «Баллады» объединены общим программным замыслом: это образы советской молодежи, любящей жизнь, радостной, ликующей и в то же время полной энергии, готовой к трудовым подвигам, к героической борьбе за свободу и счастье Родины. Образы эти нашли в целом убеждающее воплощение в музыке Бабаджаняна. «Баллада» увлекает мелодической красотой, волевыми порывами, лирическим волнением, сменяющимся настроениями мужественной скорби. «Героическая баллада» по праву завоевала симпатии слушателей. В то же время в произведении имеются недостатки, на которые автору следует указать. Уже отмечалось, что в «Балладе» заметно преобладание аккордово-токкатной фактуры над «мелкой техникой». К этому можно добавить, что не только в бравурных, но и в лирических эпизодах Бабаджанян предпочитает плотную, насыщенную фактуру. В печати справедливо указывалось, что Бабаджанян следует здесь рахманиновским традициям. Однако рахманиновские традиции восприняты им несколько односторонне. У Рахманинова, действительно, часто можно встретить массивное аккордовое фортепианное изложение, которому, однако, всегда противопоставляются акварельная прозрачность, изящная вязь прихотливых фигураций. Отсюда резкая контрастность, составляющая одну из характерных черт рахманиновского фортепианного стиля. В «Балладе» Бабаджаняна фактурных контрастов мало — отсюда ощущение грузности, однотонности фортепианного письма; от этого, в частности, страдает ясность восприятия общей концепции произведения.

Вариационная форма, избранная Бабаджаняном, встречается в фортепианных концертах чрезвычайно редко. В наиболее известных вариационных фортепианных концертах — «Пляске смерти» Листа и «Рапсодии на тему Паганини» Рахманинова — лаконичная тема развивается в многочисленных вариациях (двадцать четыре у Рахманинова, около двадцати у Листа). Замыслу Бабаджаняна такой тип вариационной формы не соответствовал, и он, отступив от традиций, написал не два десятка мелких, а пять крупных вариаций. Получилось нечто вроде цикла из шести (считая тему) более или менее самостоятельных пьес. Эта необычная для инструментального концерта форма не привела к дробности. Но композитору можно сделать другой упрек: временами создается впечатление, что пылкий темперамент художника в недостаточной мере подчинен контролю мастера. Слишком уж «по-финальному» динамичны и притом несколько однотипны некоторые кульминации. В особенности это относится к четвертой вариации: именно в этой части композитору следовало бы сдержать свой темперамент, чтобы не «обкрадывать» самого себя в заключительной, пятой вариации. Не поможет ли здесь перекомпановка концерта? Конечно, чисто механическую перестановку вариаций в «Балладе» Бабаджаняна трудно себе представить. Но при внесении необходимых изменений (а если нужно, и дополнений — концерт не

_________

1 И. Нестьев. «Композиторская молодежь Армении». «Советская музыка» № 11 за 1950 год.

так велик по объему) иное расположение вариаций, возможно, оказалось бы целесообразным.

Первая часть концерта Рустема Яхина — творческий дебют молодого татарского композитора, студента Московской консерватории1. Концерт не окончен, и судить о его концепции и ее воплощении в целом нельзя. Законченная же первая часть дает право прийти к выводу, что автор ее — одаренный и серьезно мыслящий музыкант.

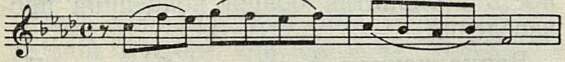

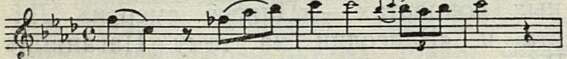

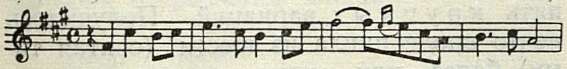

В основу своего произведения Яхин положил темы национального татарского склада. В концерте господствует красивая, певучая и энергичная мелодия главной партии:

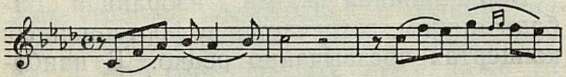

Побочная партия интонационно родственна главной теме. Характер ее, впрочем, иной; ее мягкий лиризм оттеняет романтическую взволнованность основной темы:

Эти музыкальные образы развиваются ясно и логично. Музыка концерта благородна, серьезна, в меру эффектна, структура первой части проста и стройна. Запоминаются некоторые впечатляющие моменты. Очень хорошо, например, звучит после блестящей каденции начало репризы с динамизированной главной темой. В концерте Яхина много привлекательного для слушателей и исполнителей; недаром он трижды исполнялся в программах прошедшего сезона.

Вместе с тем концерт Яхина дает основание поставить два важных творческих вопроса: о правильности подхода композитора к национальной форме и о развитии традиций концертного жанра.

Слушателю, мало знакомому с татарской народной музыкой, лишь вторая из приведенных тем кажется ярко национальной. Первая же тема звучит, пожалуй, как патетическая мелодия «общеромантического» типа. Это говорится отнюдь не в упрек композитору, который, конечно, волен по-своему использовать интонационные элементы татарской народной музыки. Скорее можно упрекнуть автора в недостаточной творческой смелости. Яхин не сумел избежать здесь мелодического однообразия, вызванного недостаточно творческим использованием национального пентатонного лада. Обе основные темы первой части, различные по характеру, тем не менее не выходят из узких границ пентатонного строя. Само собой разумеется, Яхин не избегает полной диатоники и хроматизмов в гармониях; проникают они и в мелодику. И все же в мелодическом развитии основных музыкальных мыслей не ощущается достаточного стремления обогатить национальный пентатонный лад. А отсюда и довольно ясно ощутимая однотонность мелоса, отсутствие яркой мелодической контрастности.

Гармонический стиль концерта Яхина разнообразен, но самобытным назвать его трудно. В частности, национальные элементы, проявившись лишь в «верхнем слое» музыкальной ткани, в мелодике, не отразились в гармонической ткани произведения. Конечно, необходимо учесть отличие пентатонной мелодики от национальной мелодики иных типов. Там, где ладовой основой народной мелодики является обогащенная, усложненная мажоро-минорная система, там мелодике тесно в традиционных мажоро-минорных гармониях и она сама требует расширения привычного круга гармоний, сама подсказывает пути, по которым могут идти поиски новых гармонических средств — напомним концерт Мушеля. Иное дело пентатонная мелодика, представляющая собой неполный мажор или минор; за пределы этих ладов она не выходит, поэтому ей нисколько не тесно в рамках

_________

1 При первом исполнении в декабре 1950 года произведение Яхина было названо первой частью концерта. При следующих исполнениях оно именовалось уже просто концертом. Автор допускает ошибку, пытаясь превратить первую часть циклического сочинения в самостоятельное произведение путем механического переименования.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Непреклонная воля к миру 3

- Насущные проблемы казахской музыки 7

- О музыкальной самодеятельности 17

- Новые фортепианные концерты 24

- На пути к овладению современной тематикой 33

- Искусство как общественное явление 39

- Музыкальная самодеятельность Украины 45

- О хоровой культуре Украины 49

- В Московской консерватории 55

- Выдающийся деятель музыкального просвещения 58

- Образ Бетховена в творчестве Ромена Роллана 61

- Вступление к пяти последним квартетам 68

- Неизданное письмо Бетховена 78

- Смотр творчества горьковских композиторов 80

- К 45-летию Русского народного оркестра 82

- Детский хор г. Калининграда 84

- В Одесском оперном театре 85

- Музыкальная жизнь г. Львова 86

- На брюссельском конкурсе скрипачей 88

- Новое побеждает 95

- Воспоминания о Си Син-хае 99

- Нотография и библиография 101

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110