ле, как логическом завершении всего показанного зрителю, было бы невозможно без этого связующего начала, пронизывающего собой весь цикл.

«Гном»— первая из «картинок». В письме к А. М. Керзину от 31 января 1903 года В. В. Стасов писал об источнике этой пьесы: «"Gnomus" начинается капризным порывом. Этот "Гном" — детская игрушка, сочиненная и сделанная из дерева, по рисунку Гартмана, для рождественской елки в клубе художников 1869 года. Это нечто вроде "Щелкунчика" для разламывания орехов, вкладываемых гному в рот. Характер музыки — тяжелый, странный: гном будто шагает своими кривыми ногами, а вместе он как будто что-то вскрикивает диким голосом»1. Стасовым же была составлена пояснительная программа к первому изданию «Картинок с выставки» в 1886 году, где сказано, что у Гартмана изображен «маленький гном, неуклюже шагающий на кривых ножках»2.

Так как письма к Керзину были написаны в 1903 году, а опубликованы в 1916 году, и сделанные в них комментарии не вошли ни в одно издание «Картинок с выставки», то, вероятно, именно приведенная ремарка к изданию 1886 года и дала основание некоторым музыкантам усматривать в пьесе лишь неуклюжие прыжки, спотыкания и прихрамывания гнома и сводить таким образом ее сложное психологическое содержание к элементарной натуралистической изобразительности.

Между тем изобразительные моменты играют обычно у Мусоргского подчиненную роль. Они дополняют основное психологическое и эмоциональное содержание пьесы подобно тому, как бытовые штрихи в поведении и языке того или иного персонажа оперы или драмы, придавая ему определенную колоритность, рельефность, тем самым углубляют, оттеняют смысловую функцию образа. Так, думается, обрисовывает Мусоргский и гнома, воспринятого им не в плане сказочном или условно фантастическом. Гном очеловечен Мусоргским: музыкальный образ раскрывает сложный и своеобразный душевный мир маленького, «обиженного природой», уродливого человечка. Музыка пьесы, контрастная, порывистая и устремленная, передает внутреннюю силу этого существа, силу, ограниченную его уродством и внешней беспомощностью. Гном словно мечется, жалуется, упорно стремится к чему-то. И лишь заключительные пять тактов дают как бы преодоление судорожного состояния. Словно сгорбленный, забитый, озлобленный гном вдруг выпрямляется, бросаясь куда-то... Но это лишь один миг, которым завершается пьеса, поэтому в памяти остается образ обездоленного существа.

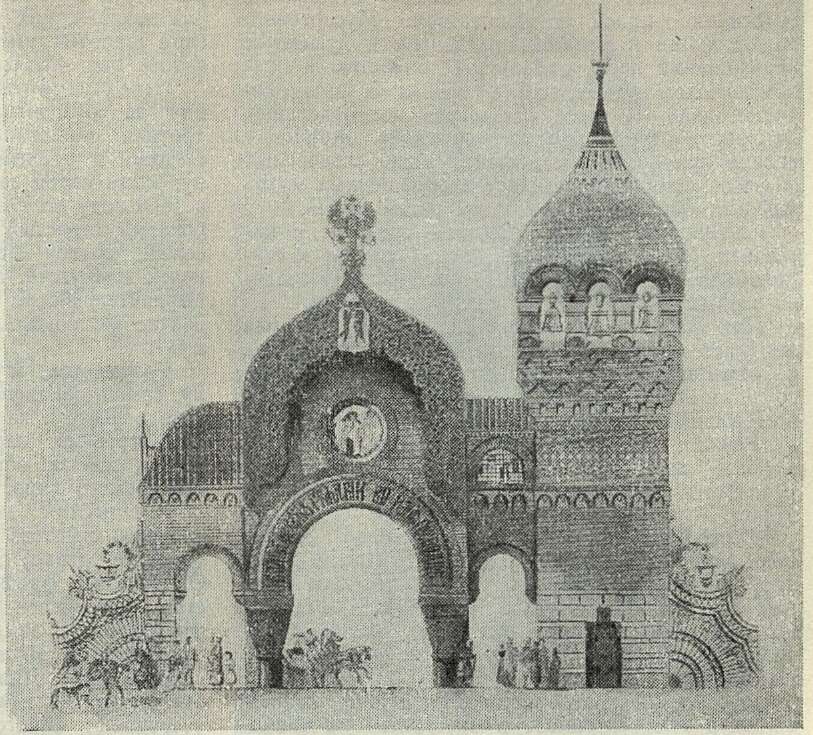

Городские ворота в Киеве.

Рисунок архитектора В. А. Гартмана

«Старый замок» — светлая лирическая картина настроения.

Судя по ремарке Стасова, у Гартмана изображен был «средневековый замок, перед которым трубадур поет песню». Однако почему-то в каталоге выставки3 эта картина не указана. Есть две акварели, изображающие замки, но ничего не сказано о трубадуре.

Передавая картину средневекового замка, стремясь воссоздать колорит старины, Мусоргский, избегая в этой пьесе стилизации, тем не менее создает замечательную лирическую пастораль.

Мелодия пьесы широка, задумчива и безмятежна. Это спокойное, задумчивое созерцание картины природы («лирический пейзаж»). Ощущение пространства подчеркивают ходы на кварту и квинту в мелодии, протяжные, подолгу тянущиеся, как своеобразные призывы. Такому впечатлению способствуют и статичный органный пункт, и повторяющаяся текучая мелодия, и однообразно задумчивый наигрыш фона.

1 «Музыкальный современник», 1916, кн. 2.

2 М. Мусоргский. «Картинки с выставки», комментарии В. В. Стасова. Бессель, 1886.

3 Виктор Александрович Гартман, архитектор. Биография и каталог всех произведений его. Путеводитель по выставке. СПБ, 1874.

Третья пьеса «Картинок с выставки» озаглавлена «Тюильри» («Ссора детей после игры»). Эта небольшая жанровая сценка отличается особенной грацией и изяществом. Мусоргский, подходивший к воплощению жизни и душевных переживаний детей с большой тонкостью и психологическим чутьем, всегда рисовал их жизненно-убедительно. В пьесе «Тюильри» нет отдельных детских портретов, как в «Детской». Жанровая сценка при помощи отдельных метко схваченных речевых интонаций передает в обобщенных музыкальных образах «ссору детей после игры».

Следующая пьеса — «Быдло» — связана с народным бытом. Картинка, давшая толчок к созданию этой пьесы, изображала «польскую телегу на огромных колесах, запряженную волами»1.

При обрисовке тяжеловесной телеги, которая движется медленно, с трудом, скрипя и громыхая, большое значение имеет изобразительный момент: грузные аккорды в басах, медлительность и тяжеловесность (sempre moderato, pesante). Аккорды служат фоном для развертывания заунывной мелодии, народно-песенный характер которой определяется ее музыкальной близостью к «Прогулке».

Несколько особняком стоит скерцо «Балет невылупившихся птенцов». Эскиз Гартмана к балету «Трильби» послужил лишь толчком для композитора. Сам по себе этот эскиз чрезвычайно схематичен и изображает лишь костюмы «детенышей-канареек», покрытых, как латами, яичными скорлупками.

Мусоргский воспользовался своим правом оживить этих «птенцов» и заставить их танцевать, а, быть может, и представить себе на их месте настоящих крошечных птенцов, вылезающих из скорлупок и комично приплясывающих своими короткими слабыми ножками. В пьесе есть моменты подражания писку птенцов. Рядом с этими нарочито натуралистическими штрихами вся изысканная фантастика балета приобретает юмористический оттенок.

В «Балете невылупившихся птенцов» (в особенности в его начальных тактах) ощущается близость к трио «Марша Черномора» Глинки. Если вспомнить, что, по словам Чайковского, вся русская симфоническая музыка заключена, как «дуб в желуде», в глинкинской «Камаринской», то с таким же правом можно заметить, что вся русская музыкальная фантастика заключена в «Руслане и Людмиле». Поэтому столь естественна связь сказочного балета у Мусоргского с «Маршем Черномора». От Глинки же идут и средства создания фантастических образов: красочные гармонические сопоставления (в том числе терцовые), увеличенные и уменьшенные трезвучия, игра тембрами и регистрами. Мусоргский развивает эти глинкинские средства, употребляя в «Балете невылупившихся птенцов» терцовые циклы, мажор и минор с расширенным звуковым составом для создания хрупкого, изящного фантастического образа.

Круг явлений, охватываемых Мусоргским в «Картинках с выставки», поражает широтой и разнообразием во всем: разнообразием самой тематики пьес, их жанров, красочным и многогранным чередованием сказки и реальной жизни, быта и высокой поэзии, юмора и эпической мощи. В этих пьесах Мусоргский полностью развернул свое гениальное дарование, еще и еще раз показал, как глубоко, мудро, с истинно русской широтой умеет он вникнуть в каждое, казалось бы, небольшое явление жизни.

Перед нами — шестая пьеса цикла, изумительная по выразительности, реалистическая «портретная зарисовка», озаглавленная «Два еврея, богатый и бедный». В. В. Стасов писал Керзину: «Два еврея зарисованы с натуры Гартманом в 1868 году во время его путешествия: первый — богатый, толстый еврей, самодовольный и веселый, другой — бедный, тощий и жалующийся, почти плачущий. Мусоргский сильно восхищался выразительностью этих картинок, и Гартман сейчас же подарил их своему другу, Мусоргскому»2.

Разумеется, музыкальный портрет в силу самой специфики этого искусства превращается в пьесе в характеристику душевных качеств и настроений, выражаемых через речевые интонации, жесты, общую динамику поведения изображаемого лица.

Мусоргский показывает самодовольство и чванство богатого еврея. Его движения медленны (andante, grave) и в то же время нетерпеливы. Он сочетает фанфаронство с резкостью и грубостью. Ритмические перебои, скачки, остановки чередуются с замедленным, плавным движением (portamento), многозначительно подчеркивающим каждый звук. Динамика (forte, частые sf), плотное изложение темы октавами в среднем регистре усугубляют «многозначительность» темы богача, что придает ей иронический оттенок.

Характеристика бедного еврея противоположна характеристике богача. Здесь наличествуют нисходящие, робко и заискивающе стелющиеся интонации. Одно из основных выразительных средств — долгое выдерживание одного и того же звука посредством репетиции с ритмическим дроблением на триоли и добавлением форшлагов. Создается образ слабого, дрожащего, забитого человека, угодливо заискивающего перед богачом.

Замысел сопоставления двух контрастных образов естественно породил форму этой пьесы. В репризе Мусоргский сталкивает их и заставляет говорить одновременно, сохраняя при этом индивидуальный облик каждого. Повидимому, диалог заканчивается печально для бедняка (фразы con dolore — затихающие, ноющие жалобы — прерываются дважды резким sf, словно окриком «прочь!»).

В музыкальных характеристиках обоих персонажей этой пьесы яркие индивидуальные черты, противопоставляющие их друг другу, объединяются с известной типизацией взятых образов. Как бы мимоходом подслушанная жанровая сценка превращается в большую психологическую зарисовку, имеющую глубоко жизненный социальный смысл. В этом отношении пьеса подобного рода может быть поставлена в один ряд с жанровой и одновременно социально обличительной живописью передвижников.

Жанровая картинка народного быта открывает вторую часть цикла. Пьеса озаглавлена «Лимож. Рынок» с подзаголовком «Большая но-

_________

1 М. Мусоргский. «Картинки с выставки». Комментарии В. В. Стасова. Бессель, 1886.

2 «Музыкальный современник», 1916, кн. 2.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Развивать и совершенствовать советскую оперу 3

- Всенародный праздник 10

- На пути оперного реализма («Семья Тараса» Д. Кабалевского) 13

- Опера «От всего сердца» 25

- Последние произведения Н. Я. Мясковского 35

- Кантата о новом Китае 40

- К итогам декабрьского смотра советской музыки (На дискуссии в ССК) 44

- Народный хор (К 40-летию хора им. Пятницкого) 50

- Из закавказских впечатлений 54

- Народная башкирская музыка 59

- Музыкальная шкатулка 66

- Государственный мужской хор Эстонской ССР (К концертам в Москве) 69

- Музыканты Бурят-Монголии в Москве 71

- Гастроли Германа Абендрота 74

- «Картинки с выставки» Мусоргского 75

- А. Н. Есипова (К 100-летию со дня рождения) 82

- Памяти А. П. Большеменникова 85

- Италия в эти дни 87

- Польский музыкальный журнал 94

- Обзор печати 99

- Хроника 102

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110