Выразительная песня «Как на Черном море» также воплощает образы Родины, но уже в ином, более развитом, развернутом характере. Тепло и сильно звучат в этой песне слова, обращенные к великому вождю:

Слышу, как запели долы и дубравы:

Сталину родному будь вовеки слава!

Обработка этой песни (А. Колосова) также очень удачна, обнаруживает мастерство народно-хорового письма.

Темы Родины, высоких подвигов во имя ее процветания, русской природы интересно и своеобразно раскрываются и в песнях «Сталинград», «Девичья печальная» (обработка С. Аксюка), «Песня о Ворошилове» (обработка С. Разоренова), «Хороши вы, зори чистые» (обработка Г. Цитовича), «Как во чистом поле» (обработка А. Копосова). Песни эти различны по содержанию и жанровым признакам, но их объединяет яркое ощущение современности, отпечаток наших прекрасных сталинских лет. В песне «Сталинград» рельефно проступает народно-эпическое начало. «Девичья печальная» — чисто лирическая грустная песня-воспоминание о возлюбленном, погибшем во славу Родины:

Ветер гудит, холодный и сердитый,

Сердце мое тоскует и болит:

Милый мой дружок, на войне убитый,

У лесной опушки он в земле зарыт...

Но обе песни, как и другие, перечисленные выше, близки друг другу и не только своей общей патриотической устремленностью: их роднит также та особая, трудно передаваемая словами задушевность, светлая чистота чувства, которая всегда отличает советского человека, когда он поет о своей славной Отчизне.

Чудные образы русской природы, радость колхозного социалистического труда находят сильное, жизненно-правдивое отражение в народном песне-творчестве.

Выйдешь в поле — легко дышется,

Будто море, рожь колышется...

Край ее вдали теряется,

Солнцем колос наливается, —

поется в песне «Хороши вы, зори чистые». Ее широкие интонации, ее светлая, задушевная и жизнерадостная мелодическая ткань, ясность и органичность ее хоровой фактуры хорошо гармонируют с выразительным, образным текстом песни. Не менее, а, пожалуй, еще более ярка, самобытна, своеобразно-колоритна названная выше песня «Река Вычегда» — фольклорная жемчужина сурового советского севера (обработка С. Аксюка). Интересно отметить, что эта песня, по многим элементам своей мелодики непосредственно связанная со старым крестьянским фольклором, тем не менее уже обнаруживает явную интонационную близость к современной советской массовой песне. В этом сказывается не только постепенное сближение культурных горизонтов колхозной деревни и города, но и другой, столь же характерный для социалистической эпохи процесс: творческое сближение народной и профессиональной музыкальных культур.

Как уже отмечалось, обработки песен, исполненных хором Комитета радиоинформации, находятся на значительной высоте. И все же нужно обратиться к композиторам, работающим над современными народными песнями, с одним общим пожеланием: больше, шире использовать полифонические возможности и, в частности, приемы русской подголосочной полифонии. Многие из прослушанных в концерте песен, несомненно, выиграли бы, если бы авторы их обработок не замыкались так упорно в гомофонно-гармонические рамки. Ведь смогла же А. Руднева в своей обработке песни «Добрый вечер, девушки» так чудесно расцветить ее коду, применив лишь элементарные имитации и подголоски!

Немногочисленный, но хорошо одевшийся Хор народной песни Комитета радиоинформации (подкрепленный квалифицированной народно-инструментальной группой) исполнил программу с большим подъемом, стройно, интонационно чисто и выразительно. В этом, конечно, прежде всего заслуга А. В. Рудневой, уже много лет работающей в качестве хорового руководителя в коллективах, исполняющих русские народные песни. Ценный репертуар и хорошее исполнение способствовали значительному художественному успеху концерта.

С. К.

В Комиссии по руководству творчеством композиторов союзных республик ССК

19 июня Комиссия по руководству творчеством композиторов союзных республик заслушала творческий отчет таджикского композитора Шахиди. 3. Шахиди — популярный в Таджикистане композитор-мелодист, его песни широко известны в республике, их любит и поет народ. Последние три года Шахиди учился в Московской консерватории, на национальном отделении.

В программу творческого показа вошли песни, исполненные на таджикском языке: «Наша великая отчизна» на слова Рахим-Задэ, «Наш тост» на слова Турсун Задэ, «Моя знатная подруга», слова Рахим-Задэ, «Радость сердца», «Во славу Дарваза», слова Дехоти, «Праздник победы», слова Рахим-Задэ, и «Рондо» для скрипки с фортепиано.

Песни Шахиди привлекают своей напевностью, они народны и ярки по колориту. В творчестве Шахиди мы видим, как таджикская песня обогащается новыми интонациями русской советской песни, не теряя в то же время своей национальной самобытности. Высокую оценку заслужила, например, песня «Во славу Дарваза».

Однако в творчестве этого, бесспорно, одаренного композитора обнаруживаются серьезные недостатки. Фортепианная фактура песен чрезвычайно примитивна и однообразна. Она в большинстве случаев дана вне связи с образным содержанием текста и мелодии. Гармоническая бедность сопровождения противоречит богатой мелодической природе таджикской народной песни.

Как отмечалось всеми выступавшими, перед 3. Шахиди стоит задача серьезного повышения своего музыкально-профессионального уровня.

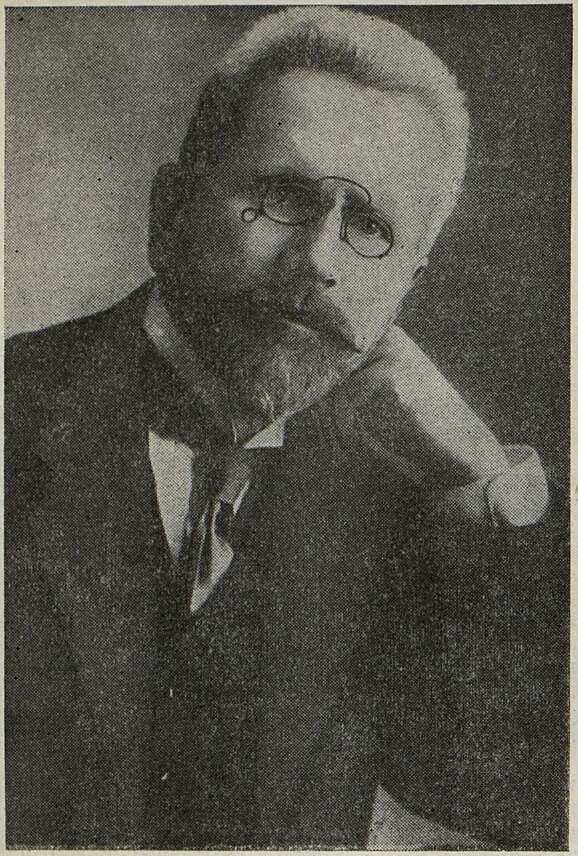

Памяти Н. Р. Кочетова

Н. Р. Кочетов

Музыкальная общественность Москвы специальным вечером в Центральном доме композиторов отметила 25-летие со дня смерти Николая Разумниковича Кочетова (1864–1925).

Во вступительном слове А. И. Шавердян кратко охарактеризовал разностороннюю деятельность этого талантливого музыканта, на протяжении 35 лет энергично пропагандировавшего произведения русских композиторов. В своих многочисленных статьях, написанных простым, доступным языком, Н. Р. Кочетов стремился раскрыть широкому кругу читателей величие и красоту русской классической музыки.

Зачитанные на вечере воспоминания В. Яковлева, С. Симонова, С. Василенко, Б. Яголима, К. Эйгеса, А. Лебедевой, А. Сергеева обрисовали разностороннюю личность Н. Р. Кочетова — композитора, дирижера, критика, педагога, историка музыки. Впервые выступив как композитор в 1889 году, Н. Р. Кочетов создал большое количество музыкальных произведений в разных жанрах. Им написаны опера «Страшная месть», по Гоголю, музыка к драматическим сценам «Полоцкое разорение» для Московского Малого театра, один из антрактов которой известен под названием «Балалайка» (в этом популярном произведении для симфонического оркестра композитор удачно имитирует характерные звучания русского народного инструмента), две симфонии, концерт для фортепиано с оркестром, многочисленные сочинения для фортепиано, скрипки, голоса с фортепиано и др.

В своей музыкально-критической деятельности Н. Р. Кочетов всегда стоял на позициях реализма. Он резко отрицательно относился к проявлениям музыкального модернизма.

Как оперный и симфонический дирижер, Н. Р. Кочетов большое внимание уделял пропаганде русской музыки. Известна положительная оценка, данная Н. А. Римским-Корсаковым дирижированию Кочетовым «Сервилии», впервые поставленной в Москве 2 ноября 1904 года.

Кочетов вел многостороннюю педагогическую деятельность. Он преподавал сольфеджио, гармонию, историю музыки в разных музыкальных учебных заведениях Москвы. Он также читал курс истории музыки в Московском университете, в Народном университете им. Шанявского, в Народной консерватории. Эти лекции вышли отдельной книгой — «Очерки истории музыки», выдержавшей четыре издания, два из которых были изданы в советское время (1924 и 1929 гг.). В последних изданиях «Очерков» даны первые характеристики деятельности советских композиторов Кастальского, Васильева-Буглая и др. Свой вокально-педагогический метод Кочетов изложил в брошюре «Вокальная техника и ее значение».

Музыкально-общественная деятельность Н. Р. Кочетова особенно широко развернулась после Великой Октябрьской социалистической революции. Он был активным участником работы Музыкального отдела Наркомпроса, одним из организаторов Государственного института музыкальной науки.

Все выступавшие на вечере с воспоминаниями о Н. Р. Кочетове с полным сочувствием отмечали обаятельность, скромность и отзывчивость этого трудолюбивого музыканта-общественника, самоотверженно служившего делу развития русской музыкальной культуры.

В. К

Всесоюзные курсы лекторов филармоний

Лекторская работа за последнее время начинает занимать одно из важных мест в музыкально-просветительской деятельности филармоний. Расширяется сеть музыкально-литературных лекториев, увеличивается круг слушателей концертов-лекций.

С целью усовершенствования и повышения квалификации лекторов музыкальных лекториев, а также для повышения их идейно-творческой подготовки Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР организовал краткосрочные месячные курсы.

К 1 июня в Москву приехали лекторы и заведующие лекториями филармоний Ленинграда, Тбилиси, Еревана, Владивостока, Свердловска, Омска, Челябинска, Ташкента, Горького, Вороне-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- К новому подъему музыкального образования 3

- Преодолеть отставание ленинградских композиторов 9

- Творцы советской народной песни 17

- Детские оперы М. Красева 21

- «Щит Джургая» 29

- Эстетические основания реалистической программности 35

- О программности в музыке 41

- Переломный год 48

- Воспитание советского музыканта 50

- О подготовке казахских композиторов 55

- Нерешенные вопросы 56

- Создать нормальные условия для работы филармоний 57

- Больше внимания гастрольным концертам 58

- Расцвет чувашского искусства 59

- В горах Закарпатья 61

- Музыкальное творчеств алтайцев 63

- Смотр музыкальной самодеятельности 66

- Творческая дискуссия в Ленинграде 67

- Искусство свободной Кореи 70

- Выдающийся мастер вокального искусства 73

- На верном пути 77

- Замечательный хоровой дирижер (Памяти И. М. Кувыкина) 79

- Чайковский — музыкальный критик 81

- Вацлав Ян Томашек 88

- Поездка в Китайскую народную республику 91

- Нотные новинки из Румынии 97

- Нотография и библиография 99

- Хроника 105

- Музыкальный календарь 111