Концерт восточного оркестра Буни

Английская газета «Московские новости» пишет (в номере от 3 марта) о выступлениях в Москве в феврале 1934 г. «Восточного симфонического оркестра». Приводим оттуда наиболее существенные моменты.

«Варжан Буни, родом с Сев. Кавказа, самоучка, подлинная творческая натура, блестящий организатор. Около десяти лет тому назад он поселился в Эривани и с тех пор, шаг за шагом, начал создавать симфонический оркестр. В этом оркестре не использовано ни одного европейского инструмента, и драгоценные памятники «классической» восточной музыкальной литературы, а также музыка современного Востока — вокальная и инструментальная — передаются здесь с техническим совершенством, могущим поспорить с искусством лучших европейских виртуозов.

«Армянин по происхождению, он, конечно, широко пользуется музыкальным наследием своей страны, но его натура открыта для красоты любой восточной мелодии — персидской, грузинской, турецкой, курдской и т. п. Когда он ознакомился в Москве с несколькими китайскими музыкальными пьесами, он тотчас же готов был приняться за работу над ними.

«Оркестр Буни — в действительности камерный оркестр: в него входят 20 музыкантов или около этого. Такой оркестр — оркестр солистов — едва ли нуждается в дирижере европейского типа. Буни — иногда во главе своего оркестра, иногда нет; он ограничивается скорее отдельными указаниями.

«В состав оркестра входят следующие инструменты: 1) кеманча, 4-струнный (раньше 3-струнный) инструмент скрипичного типа (индоарабского происхождения; распространен и в Персии); Буни создал квартет (виолончель звучит несколько фаготообразно, а бас нуждается в явном улучшении: его звук слишком скуден); 2) тар — из семейства щипковых, лютневых (того же происхождения, как и кеманча); тар, дискантовый инструмент, в руках Буни претерпел то же изменение, разросшись до квартета; 3) дудук — деревянный духовой, типа английского рожка; очень часто этот инструмент применялся для “устойчивого баса” (дудуки тянет свою “подобную” ноту — без паузы, втягивая воздух чрез нос; эта особая техника называется “дам”); на фоне баса кеманча или тар плетут свой мелодический орнамент; 4) канон — цитра (как ясно показывает название, византийского происхождения; подобные трапециеобразные цитры распространены и в Персии); канон, передающий четвертитонные интервалы, особенно интересен; в лице Дерманджана, молодого оркестранта из ансамбля Буни, мы имеем исключительного по музыкальности и блестящей технике солиста; 5) ударные —барабан и бубен; ударные не очень многочисленны в оркестре Буни, но их ритмическая, полиритмическая роль громадна; удар производится непосредственно рукой, ладонью или пальцами».

Попутно следует процитировать замечание Курта Закса из его «Введения в историю инструментальной музыки» (Zeitschrift fur vergleichende Musikwissenschaft» I, 3, [неразб.], стр. 57): «В тех случаях, где господствует величайшее ритмическое разнообразие, там и разнообразие в типах барабанов, а также в преобладании удара от руки — в Африке, Аравии, Индии; напротив, ритмическое ограничение, преобладание “квадратной ритмики” идет рука-об-руку с сокращением набора барабанов и с преобладанием применения колотушки; Китай, классическая страна квадратной ритмики, пользуется почти исключительно барабанами с колотушкой; в Японии на 15 образцов барабанов с колотушкой приходится лишь один барабан, по которому колотят рукой».

Буни очень осторожно расширяет состав своего оркестра: он не торопится вводить «зурну» — из-за резкости ее тембра; отсутствуют и такие ударные, как «цынзра» (тарелки), «кшоц» (колокольчики). Здесь, разумеется, имеется еще широкое поле для экспериментирования.

А. Констант Смис

«Евгений Онегин» в исполнении оперного класса муз. техникума им. Гнесиных.

25 мая в ЦЕКУБУ состоялся показ работы оперного класса музыкального техникума им. Гнесиных — постановка «Евгений Онегин». Опера шла в полном сценическом оформлении — с декорациями, в костюмах и гриме. Таким образом техникумом были продемонстрированы результаты не только музыкальной, но и театральной учебной работы, в области подготовки кадров оперных актеров. Музыкальная сторона спектакля показала, что оперным классом техникума (под руководством К. П. Виноградова) проделана большая и ответственная работа — с этой стороны спектакль (под управлением молодого дирижера Ю. В. Муромцева) — прошел слаженно и четко, если не считать некоторой недоработанности хоров и произошедших вследствие этого неполадок (как напр. — путаницы в финальном хоре девушек в 3-й картине 1 акта, замешательство в финале бала у Лариных), а также «помарок» в фортепианном сопровождении. Исполнители-студенты хорошо справились с трудными партиями. Однако, если в области подготовки исполнителей певцов в техникуме имеются несомненные достижения, то в работе по подготовке оперных актеров, в области сценической подготовки дело обстоит хуже, о чем с достаточной убедительностью свидетельствует отчетный показ. Постановка оперы (постановщик В. Л. Нардов) в основном дана в плане избитого оперного штампа. Там же, где постановщик пытался отойти от «добрых, старых оперных традиций» в сто-

рону «социальной трактовки» — оказывалось еще хуже. Так, например, Ларина — избивала палкой дворовую девку, подносившую ей на подносе (!?) платок, который она, Ларина, уронила; соседи-помещики на балу у Лариных были показаны в плане такого «гротеска», который сильно смахивал на балаган. Окончательное же «развенчание» дворянства в лице Онегина — было показано в последней картине оперы: Гремин застает Татьяну и Онегина. Татьяна (спев, вместо «Прощай навек» — «Я умираю») — падает в обморок. Онегин не в силах перенести столь явного срама— восклицает: «Тоска, позор!...» Излишне говорить, что никакие ссылки ни на Пушкина, ни на 1-ю редакцию оперы — не могут оправдать такой «трактовки» спектакля. Подобную постановку в настоящее время вряд ли можно встретить даже на сценах наиболее отдаленной периферии. Тем более странно было видеть такого рода постановку, данную к тому же в учебных целях, в плане показа работы одного из лучших московских музыкальных техникумов. Как этот нелепый режиссерский план, так и неестественная, ходульная игра говорит о том, что работа с будущими оперными актерами стоит в техникуме на недопустимо низком уровне, что будущим актерам советской оперы прививаются отжившие, дурные традиционные навыки старых оперных актеров. На класс сценической подготовки руководству техникума им. Гнесиных должно немедленно обратить самое серьезное внимание.

К. С.

К юбилею С. М. Козолупова

(К 30-летию исполнительской и педагогической деятельности и 50-летию со дня рождения)

Семен Матвеевич Козолупов, сын крестьянина, родился в 1884 г. в Краснохолмской станице б. Оренбургской губ. В 1893 г. был определен в войсковой казачий оркестр в Оренбурге, где одновременно занимался на корнете и на скрипке. С 1896 г. он уже профессионал-музыкант, выполняющий обязанности 1-го корнетиста, а позднее скрипача в казачьем оркестре в Оренбурге.

Несчастный случай — вывих кисти левой руки, — заставил переменить скрипку на виолончель, игре на которой Козолупов учился, пользуясь скудными указаниями капельмейстера-скрипача. За короткий срок были сделаны большие технические успехи.

В 1901 г., когда казачий оркестр был приглашен на лето в Кисловодск, юный виолончелист был уже концертмейстером-солистом оркестра. В 1903 г. в Оренбурге концертировал профессор Вержбилович, которому был показан молодой исполнитель. Вержбилович не прошел мимо большого даровании, лично выхлопотав ему у войского атамана долгосрочный отпуск в Петербургскую консерваторию для получения высшего музыкального образования. В том же году С. М. Козолупов поступил в консерваторию, одновременно заняв место виолончелиста в симфоническом оркестре Шереметьева.

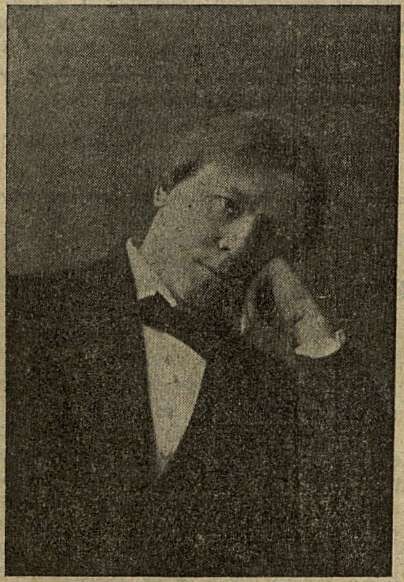

С. М. Козолупов.

Через три года С. М. Козолупов окончил полный курс консерватории (с большой серебряной медалью) и поехал в длительное концертное турне в Туркестан. В 1907 г. переехал в Москву, получив по конкурсу место концертмейстера в опере Госуд. Большого театра. Одновременно С. М. состоял членом струнного квартета при РМО. Дальнейшая деятельность С. М.: В 1911 г. на Всероссийском конкурсе (в Москве) получил 1-ю премию; в 1912 г.— избран профессором Саратовской консерватории; с 1916 г. — профессор Киевской консерватории; с 1920 г. — ректор и профессор Саратовской консерватории; с 1921 г. — профессор Московской консерватории и одновременно — концертмейстер-солист балета в оркестре ГАБТ (где С. М проработал в общей сложности 11 лет).

С. М. Козолупов является выдающимся исполнителем и ценным преподавателем, выпестовавшим целую плеяду талантливых молодых виолончелистов (Кнушевицкий, Адамов Л., Айвазян, Козолупова Г., Швейцер, Гинзбург Л., Сапожников, Фейгин и др.). На первом всесоюзном конкурсе исполнителей в мае прошлого года на долю учеников проф. Козолупова достались все три премии (1, 2 и 3) и почетный диплом.

Кроме того следует отметить, что С. М. является в МГК руководителем детской группы виолончелистов, где имеется ряд талантливых детей.

С.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Музыка в Соединенных Штатах Америки 5

- Г. Мепурнов — первый горский композитор 22

- Музыкально-культурное строительство Донбасса (Сталино) 32

- Музыкальная жизнь Белоруссии 44

- Музыкальная жизнь Бурят-Монгольской республики 48

- Вагнер и Фейербах 55

- К вопросу о стилях исполнения 65

- «Валькирия» на радио 68

- Концерт восточного оркестра Буни 71

- «Евгений Онегин» в исполнении оперного класса музыкального техникума им. Гнесиных 71

- К юбилею С. М. Козолупова 72

- Как Мосфил обслуживает рабочего слушателя 73

- 3-е совещание нотников и задачи Музгиза 74

- Союзу советских композиторов и Государственному музыкальному издательству 75

- В оркестровом отделе техникума Московской государственной консерватории 76

- Музыкальное творчество советской Армении 77

- Музыкальная жизнь Узбекистана 77

- Заметки о музыкальной жизни Испании 79

- По страницам зарубежной музыкальной печати 80

- Под знаком распада 82

- «Гримасы Запада» — на Западе 83

- Франция 84

- Голландия 84

- Германия 84

- США 85

- Венгрия 85

- Англия 85

- Италия 85

- Испания 85

- Польша 85

- [Организовано акционерное общество «Интернациональной независимой оперы»] 85

- Произведения Баха и Листа в редакции Бузони 86

- Эпопея челюскинцев в музыке 88

- Открытое письмо Музыкального техникума Московского района Ленинграда 89

- Письмо в редакцию 89

- «Into the streets may first» 90