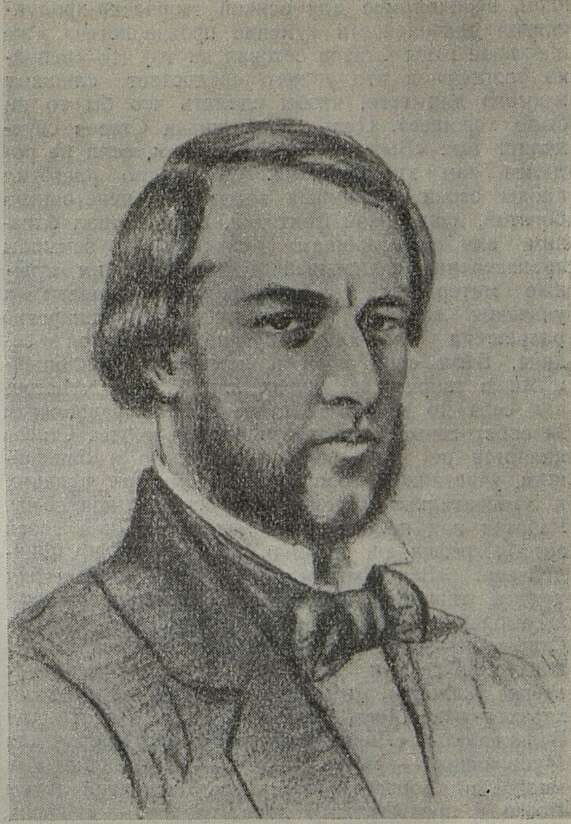

В. В. Стасов

Стасов выступал всегда как представитель определенной, сознательно выраженной тенденции, не боясь самого этого слова и не находя в нем ничего обидного и предосудительного. Напротив, он настаивал на том, что настоящее глубокое искусство должно ясно сознавать свои цели и бороться за них страстно, стойко и убежденно. Ведя всю свою жизнь упорную и ожесточенную полемику с множеством разнообразных противников, Стасов никогда, однако, не вступал в спор только ради спора. Совершенно исключен был для него во всякой полемике и личный момент. Поводом для печатных выступлений против того или другого лица с его стороны всегда являлись разногласия принципиального, идейного характера. Если же такие разногласия возникали, то его не останавливали ни авторитет, слава и популярность того, с кем ему приходилось спорить, ни личное уважение и дружба. Стасов не поколебался со всей резкостью и прямотой выступить против своих ближайших соратников Кюи и Репина, когда ими были проявлены колебания и тенденция к примирению с реакционными антиреалистическими направлениями в искусстве.

В своих суждениях Стасов нередко бывает пристрастен, а иногда и явно несправедлив. Восставая против чрезмерного уважения к прошлому во имя прав живого и настоящего, он отвергал наряду с устаревшим, потерявшим уже свое значение, многое подлинно великое и ценное в классическом искусстве. Не все сумел он по достоинству оценить и в том, что являлось его современностью. Достаточно указать на очень узкое и одностороннее понимание им Чайковского.

Но дело не только в том, что отрицал Стасов и насколько он был справедлив, в тех или иных своих отрицаниях, а в том, что заставляло его отрицать, каковы были при этом его побудительные мотивы и стимулы. Пресловутый стасовский «негативизм» вызывался отнюдь не отсутствием художественного чутья или дефектами эстетического воспитания. Стасов не только очень хорошо знал, но и любил многое из того, о чем высказывался в печати резко, критически. При всей безаппеляционности и категоричности его приговоров в нем самом происходила внутренняя борьба по отношению к оценке различных художественных явлений: «...В нем, в душе его и в убеждениях далеко не все было так гармонично и логично согласованно, как это кажется со стороны», справедливо замечает И. Глебов (Б. В. Асафьев). Защищая Стасова от обвинений в узком, ограниченном позитивизме и натурализме, Глебов указывает на то, с каким восторгом и обожанием относился он к b-moll’ной сонате Шопена, С-dur’ной фантазии Шумана, «Пляске смерти» Листа, как он любил все, в чем проявлялся смелый романтический полет воображения или нежная утонченность и одухотворенность чувства. Мы знаем по воспоминаниям ряда лиц, что Стасов навсегда сохранил любовь к кумиру своей юности Россини, восторгался Мейербером, ценил многое в «Фаусте» Гуно. О том, как глубоко потрясала его музыка Чайковского, вопреки всем порицаниям композитора, говорят не только интимные признания, но и множество страниц в опубликованных стасовских работах.

Стасов был тонким и просвещенным ценителем искусства, с исключительной по широте восприимчивостью и способностью живо и остро реагировать на разнообразнейшие художественные впечатления, идеальным слушателем и зрителем, умеющим чутко проникнуть в «душу» произведения и найти контакт с идеями и намерениями автора. Не всегда Стасову легко и без колебаний давалось произнесение его отрицательных приговоров. Зачастую это требовало от него известного самоотречения и отказа от своих личных вкусов и склонностей. Характерно в этом смысле его признание в одном из писем Л. Толстому. Говоря об аристократизме и куртуазности великих художников-живописцев XVl–XVII веков — Рубенса, Веласкеса, Тициана, Веронезе, — Стасов замечает: «Одной половиной моего существа — я им покоряюсь, нечего делать, эстетику из себя не выскоблишь, ведь уж мы так сделаны от природы, ее не переспоришь!».

Отношение Стасова к искусству было живым, творчески-действенным. Сам он не был ни живописцем, ни скульптором, ни музыкантом, хотя в юности занимался композицией и серьезно думал о музыкальном творчестве как о своем будущем призвании, родные же надеялись, что он станет архитектором. Быть может, именно чрезмерная широта художественных интересов и влечений Стасова была одной из причин того, что он не мог сосредоточиться на одной области и выработать в себе, пользуясь собственным его выраже-

нием, необходимое для всякой творчески-продуктивной деятельности «умение производства». Уже в зрелые годы Стасов сетовал на то, что «неполно рожден» и что у него «недостает слишком многого для того, чтобы сделать что бы то ни было хорошее». Цель своей жизни Стасов определяет так: «Быть полезным другим, если не родился сам художником». Он щедро расточал плоды своих огромных знаний и неистощимо богатой, деятельной фантазии, подсказывал близким ему художникам сюжеты и замыслы произведений, выискивая и доставляя им нужные материалы, давая подробные советы и указания на то, как должна быть конкретно разрешена та или другая творческая задача. Видя свои идеи и намерения воплощенными в творчестве других лиц, Стасов чувствовал себя до известной степени вознагражденным за собственные неосуществившиеся мечты. Стасов является не только инициатором, но и ближайшим участником возникновения многих великих и замечательных созданий русского искусства. Работая над подготовкой материалов для своей автобиографии, он писал в 1893 году Н. Ф. Финдейзену: «Вся моя жизнь была не соло, а ряд дуэтов, терцетов, квартетов, квинтетов и иных ансамблей». В другом письме к тому же адресату Стасов замечает, говоря о своих взаимоотношениях с русскими композиторами: «Впрочем, я всегда, кажется, выдумывал им по вкусу и по характеру каждого, что кому надо было: для Балакирева — «Лира», для Кюи — «Анджело», для Мусорянина — моего милого — «Хованщину» и многое в «Борисе» (почти весь последний акт и много в предыдущем), для Бородина — «Игоря», для Чайковского — «Бурю», для Мусоргского же — «Рака», «Поездку на палочке в Юкки» и т. д. и т. д. Да мало ли что мне еще приходилось выдумывать для нашей компании музыкальной и художественной». Этот перечень произведений, созданных по идее и с участием Стасова, можно было бы легко увеличить.

Стасов оставался до конца жизни верным знаменосцем высоких демократических идеалов русской музыкальной классики. На рубеже XIX и XX столетий, уже в глубокой старости, он ведет непримиримую борьбу с декадентством, называя его «художественной инфлуэнцой». «Непримиримая вражда к этому негодному декаденству со стороны всякого здорового, еще не искривленного в мозгу человека! — восклицает Стасов в одной из своих статей. — Это все какие-то темные совы, нищие духом, купающиеся во мраке и упивающиеся непроходимой чепухой». Указывая на рабскую зависимость русских декадентов от модных упадочных течений западного искусства И презрительно называя их «лакеями-копиистами», Стасов продолжал настаивать на великом непреходящем значении русского идейного реализма. «Пачкуны, — писал он, — могут плевать, если им угодно, вместе с декадентами на то наше искусство, которое всегда брало одну и ту же ноту правды и реализма с Пушкиным, Грибоедовым, Гоголем, Тургеневым, Островским, Достоевским, наконец, Львом Толстым, — они могут плевать, если им угодно, но от этого дело ни на единую ноту не переменится, и мы, русские, все-таки останемся верными сторонниками и поклонниками того, что русский талант и гений создали великого и несокрушимого...»

Стасов верил в то, что здоровые реалистические начала русского искусства восторжествуют и победят в конечном счете, хотя и не преуменьшал опасности вредоносных упадочных влияний. Никакое примирение и компромисс с уродливым реакционным декадентством для него не были возможны, и он призывал «вытравить каленым железом» из русского искусства все, что чуждо его коренным народным основам, что толкает искусство на гибельный путь упадка и вырождения.

Тот боевой дух, которым проникнута вся писательская деятельность Стасова, страстность и убежденность, с которыми отстаивал он передовые демократические идеалы своего времени, не только дают ему право на высокое уважение с нашей стороны, но и определяют живое актуальное значение его наследия для нашего времени. Работы Стасова должны сыграть действенную роль в борьбе за верное, глубокое понимание прогрессивных сторон русской музыкальной классики и за утверждение реалистического пути развития советской музыки.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 7

- Владимир Ильич Ленин 9

- Любимые музыкальные произведения В. И. Ленина 16

- Рабочий хор у гроба Ленина 27

- Второй пленум правления Союза советских композиторов СССР 29

- Творчество композиторов и музыковедов после Постановления ЦК ВКП(б) об опере «Великая дружба» 31

- Выступления на пленуме 46

- Письмо участников пленума правления ССК СССР товарищу И.В. Сталину 65

- Русский народ, русские люди 67

- «Современничество» — оплот формализма 79

- В. В. Стасов — пламенный трибун русского искусства 87

- Воспоминания о В. В. Стасове 93

- Письма В. В. Стасова к А. Н. Молас 96

- Мои воспоминания о дирижерах 102

- Необходим решительный перелом! 108

- В Комиссии по руководству творчеством композиторов союзных республик 114

- В защиту советской скрипки 117

- Концертная жизнь 119