зычным криком (Балакирев ничего не делал вполовину) вполне доходило до нашего сознания и вселяло в нас боязнь и недоверие к Балакиреву.

Вообще нужно сказать, детский мир внутри капеллы — это особый мир, особая республика, со своей стойко установившейся этикой. Все мало-мало выходящее за рамки привычных представлений перемалывалось здесь, как в некоей машине, и беда была попасть в эту машину «маменькиным сынкам» — чистеньким, опрятненьким, вежливеньким и застенчивым новичкам. Их заклюют, затуркают и мигом «обчекрыжат» на свой собственный лад новые товарищи.

По этой-то неписанной этике расценивали мы и стоящих над нами, и, в первую голову, Балакирева и Римского-Корсакова. Получалась такая картина: в то время как Римский-Корсаков, относившийся к нам трезво-безразлично, сухо-деловито, пользовался почтительностью и любовью, Балакирев, знавший нас всех поименно, каждому неизменно напоминавший его «день ангела», устраивавший своих питомцев и за стенами капеллы, одного чиновником (если он почему-либо не вышел музыкантом), другого — в тот или иной оркестр, хлопотавший по освобождению слабых здоровьем от воинской повинности, одним словом, относившийся к нам истинно по-отечески, вызывал к себе не только недружелюбие, но иногда и вопиющее озорство.

Но, несмотря на отдельные злые мальчишеские выходки, Балакирев продолжал любить нас и воспитывать с неослабевающей заботливостью. Вот он ходит вечером по дортуару, смешно подергивая ногой, внимательно наблюдая, подходит то к одному из засыпающих, то к другому; от него пахнет одеколоном. «Христос с тобою, милое дитя, не спи навзничь, повернись на правый бок», и положит при этом леденец в рот.

Наиболее одаренных и музыкальных из нас он неустанно просвещал своей мастерской игрой на рояле, заходя в один из свободных классов. Таких избранников Балакирева дразнили, называя их «любимчиками», «подлизами», что считалось довольно зазорным качеством. В число таких любимчиков попал и я.

Совсем иное дело Римский-Корсаков. В те дни, когда Николай Андреевич во время отсутствия Балакирева заменял его, он совершенно не вмешивался в дело воспитания, предоставляя это приставленным к нам гувернерам и дядькам. Нельзя даже и вообразить себе Римского-Корсакова расхаживающим, как Балакирев, по столовой во время обеденной поры и, подобно Балакиреву, показывающим «в лицах», как не следует держать себя за обеденным столом. Балакирев делал это от всего своего доброго сердца, не думая при этом о своем достоинстве, и тем самым невольно его роняя перед прямолинейною в своих суждениях детворой.

Одно из самых ранних моих воспоминаний, связанных с деятельностью Николая Андреевича, — это наш ученический оркестр, возникший исключительно благодаря стараниям Николая Андреевича, энергично и деловито взявшегося за это далеко не легкое дело.

Зачинался наш оркестр буквально из ничего. Себя я помню в ученическом оркестре еще в старом здании каиеллы, где занятия происходили, за неимением места, в одной из спален, причем для этого сдвигали в одно место кровати, расставляли пульты и стулья и тогда уже принимались за игру. С первого же года обучения на скрипке я попал в оркестр, на вторые скрипки. По необходимости, вначале это был лишь струнный состав оркестра. В памяти остался вальс из струнной серенады Чайковского, который мы тогда разучивали. Помню тогда же, как на одной из репетиций появился Балакирев с каким-то элегантно одетым человеком, с очень живыми движениями. Это был, как потом я узнал, Чайковский. Показывал ли Балакирев ему свои капелльские «владения», или приводил послушать в исполнении малышей его произведения, этого я не могу сказать. Скорее могло бы интересовать Чайковского исполнение ка

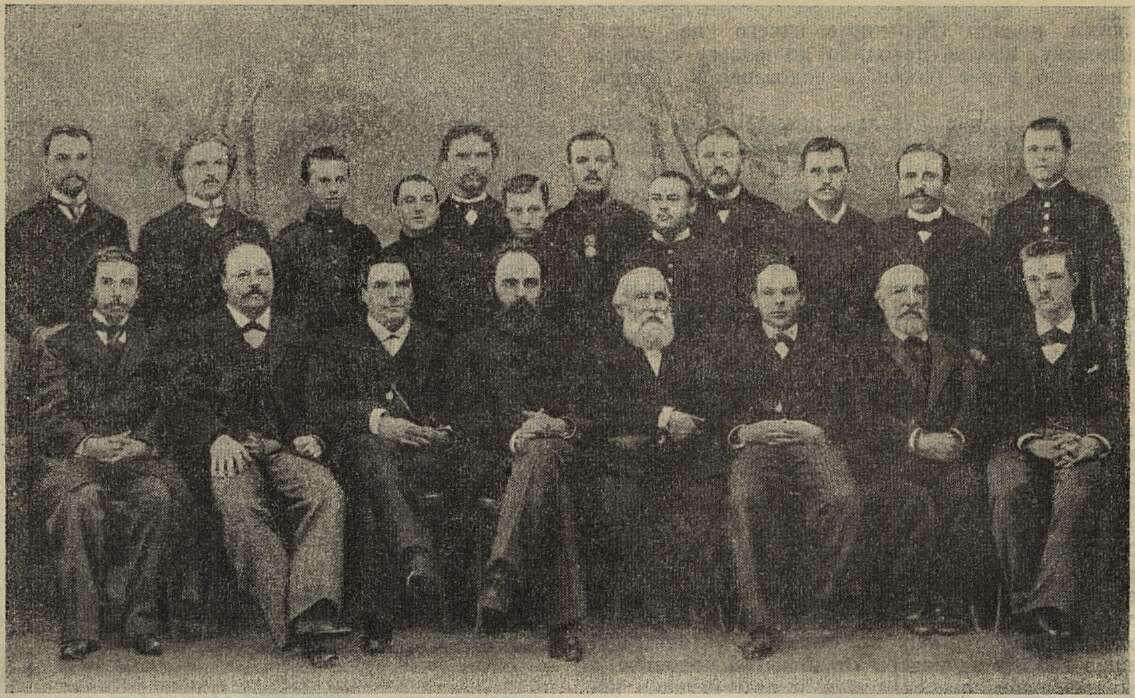

Группа педагогов Певческой капеллы и учеников регентских курсов при капелле.

Сидят (слева направо): Н. Соколов, А. Лядов, Е. Азеев, С. Ляпунов, М. Кременецкий, В. Панков, М. Щиглев, В. Золотарев. Стоят: ученики регентских курсов.

пелльским хором его легенды «Был у Христа-младенца сад», переделку которого из романса мы тогда как раз пели.

Как, однако, мог попасть хор Чайковского в репертуар капеллы? Вообще-то хор капеллы обслуживал исключительно церковные службы при дворе. Но раза два в году он выступал и в концертах со «светской» музыкой. Так, например, ежегодно хор капеллы участвовал в сводном концерте в пользу инвалидов. Эти концерты были очень популярны и охотно посещались публикой.

Пели мужской хор из вагнеровского «Моряка-скитальца» с лихим припевом-выкриком: «Славный здесь табак, табак и водка хороша!». Отменно это звучало. Пели и женский хор из той же оперы: «Ну, гуди, звени скорее». Из «Псковитянки» — женский хор, из «Рогданы» — два хора, из «Русалки» — хор русалок, из «Руслана» — «Ложится в поле мрак ночной» и др.

А через несколько лет, уже в новом здании капеллы, в прелестном концертном зале, со своим собственным оркестром, мы исполняли хоры из «Св. Елизаветы» Листа, его же «Прометея», ораторию Берлиоза «Бегство в Египет» и многое другое. Несколько слов о нашем хоре. Да и не только о нашем.

Нельзя не приветствовать начинающегося сейчас возрождения хоров с детскими голосами. Женские голоса, с их излишней в хоре вибрацией, ни в коей мере не могут сравниться с чистыми, интонационно-устойчивыми детскими голосами. Нужно также иметь в виду и то непосредственное воздействие на музыкальное воспитание, которое хоровое пение оказывает на участников хора, а на детей — особенно.

Возвращаясь к хору капеллы, должен отметить, что к отменным голосовым данным как «больших», так и «маленьких» певчих (таков был термин для обозначения мужских и детских голосов в хоре) применялся еще и особый, издавна установившийся метод хорового пения, передаваемый из поколения в поколение. Регентов «со стороны», как правило, не брали, и таким образом старинная традиция исполнения устойчиво и свято хранилась.

В чем же заключался метод пения? Помимо образцовой чистоты интонации и предельной выразительности как в выполнении знаков, так и в дикции («...раскрой рот! а-а-а! а-а-а!», и конец смычка — для наглядности — в рот), этот метод еще заключался (и в этом вся суть) в идеально выравненном пении, при наличии которого ни в forte, ни в piano ни один из голосов не выделялся из общей хоровой массы. Таким образом получалось своеобразное органное звучание, однако, без его мертвенного, механического тембра.

Именно этот чудесный эффект поразил Берлиоза, когда он в свой приезд в Россию слышал хор Певческой капеллы. Он сравнивал его со знаменитым в Европе папским хором (кастратами) и должен был признать преимущество за капеллой.

Хор капеллы того времени — это совершенно исключительное, вне всякого сравнения, явление.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- Во славу социалистической Родины 9

- Устав и структура Союза советских композиторов Союза ССР 13

- А. А. Жданов и марксистско-ленинская музыкальная эстетика 18

- О положительном образе в советском музыкальном творчестве 25

- Спор о Мясковском 31

- Творчество И. Дзержинского 36

- Письма радиослушателей о музыке 43

- Из книги о Бетховене 49

- Беседы Бетховена 53

- Николай Андреевич Римский-Корсаков в певческой капелле 62

- К открытию концертного сезона 67

- 20 лет высшего военно-дирижерского образования в СССР 75

- О советской граммофонной пластинке 77

- 25 лет квартету им. Бетховена 80

- Сокровищница музыкальной литературы 83

- По страницам печати 86

- Хроника 93

- В несколько строк 97

- Краснознаменный ансамбль за рубежом 101

- Обзор зарубежной печати 108

- Мурадели Вано — Гимн Москве 120