МУ3ЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

К открытию концертного сезона

Московский концертный сезон 1948–1949 года открылся 18 сентября в Колонном зале Дома союзов симфоническим концертом оркестра Всесоюзного радиокомитета.

Продолжая практику симфонических концертов прошлых лет, Радиокомитет запланировал в текущем концертном сезоне несколько тщательно продуманных абонементов с участием лучших дирижеров, вокалистов и инструменталистов. Радиокомитет поступает правильно, вынося свои концерты из студии на открытую концертную площадку. Исполнение в радиостудии, а также для механической записи, несмотря на возможность значительно большей технической завершенности, как правило, оказывается менее совершенным в художественном отношении. Высшие исполнительские достижения возможны лишь в моменты непосредственного общения со слушателями. Для слушателя восприятие музыки в концертном зале также всегда имеет преимущества перед слушанием по радио. Кроме непосредственного восприятия и общения с исполнителем, тут играет роль, несомненно, и та обстановка, в которую слушатель поставлен в концертном помещении.

Обстановка Колонного зала чрезвычайно благоприятна, особенно для слушания симфонических концертов. В отношении акустических качеств — это лучший зал в Москве, а возможно, и в Советском Союзе.

Радиокомитет вправе гордиться своим большим симфоническим оркестром. Личный состав артистов этого коллектива несколько слабее, чем в Государственном симфоническом оркестре СССР. В его составе нет таких сильных концертмейстеров, как П. Сергеев, А. Берлин, Л. Березовский, К. Трахтенберг, ни таких превосходных солистов на духовых инструментах, как И. Петров. Л. Юрьев и др. Однако оркестр ВРК в целом более сыгран, обладает лучшими ансамблевыми качествами и значительно большей чуткостью к дирижерским намерениям, чем Государственный оркестр. Насколько мне известно, он имеет большие возможности для проведения нужного количества репетиций к своим концертам.

Следует отметить и ряд солистов оркестра ВРК. Это прежде всего группа ведущих солистов на духовых инструментах: Г. Мадатов, занявший после смерти Михелева место первого флейтиста, — инструменталист большой культуры, в последнее время значительно повысивший уровень своего мастерства; кларнетист В. Сорокин — очень музыкальный солист, с хорошим звуком, красиво фразирующий; талантливый валторнист Я. Шапиро, обладающий очень красивым звуком и разносторонней техникой. Компактно звучит струнная группа. Деревянные духовые хорошо строят и играют очень однородно. Медные инструменты отличаются выравненной звучностью.

Лучшими своими ансамблевыми качествами оркестр обязан многолетней и постоянной работе с ним такого крупного и опытного дирижера, как Н. Голованов. В этом постоянстве и едином принципе руководства оркестром — одна из причин успеха коллектива.

Первый концерт оркестра Радиокомитета из произведений Чайковского (Шестая симфония, фантазия «Буря» и дуэт «Ромео и Джульетта») под управлением Н. Голованова, при участии И. Козловского и Е. Шуйской прошел при переполненном зале.

Николай Семенович Голованов — крупный русский дирижер. Это блестящий организатор, человек большой культуры и огромной воли, одинаково широко проявивший себя и в оперном и в симфоническом исполнении. Несмотря на несколько однообразную и далеко не виртуозную внешнюю дирижерскую технику, он умеет безотказно добиваться от оркестра любого задуманного им оттенка. А это, разумеется, основное в дирижерском мастерстве.

Для исполнительского облика Голованова характерна тяга к широкой полновесной кантилене, полнокровной здоровой мощи звукового потока. Он умеет выжимать из оркестра грандиозные звучания. За последние годы значительно ослабела его былая симпатия к форсированию медных и ударных инструментов, для чего им порой переинструментовывались даже классические партитуры. В руках Голованова оркестр звучит теперь значительно мягче и умереннее; в его оркестровой палитре появилось больше индивидуальных красок.

Н. Голованов всегда являл собой образец большой свободы в выборе исполнительских приемов, что иногда приводило к интересным исполнительским достижениям. Запомнились ряд ярких моментов исполнения им «Поэмы экстаза» Скрябина, симфоний Глазунова, «Шехеразады», превосходные концертные исполнения некоторых опер Римского-Корсакова.

Однако не всегда такая свобода исполнения дает хорошие результаты. Иногда злоупотребление этой свободой уводит в сторону от раскрытия подлинного содержания произведения. Так произошло и с исполнением Головановым Шестой симфонии Чайковского 18 сентября.

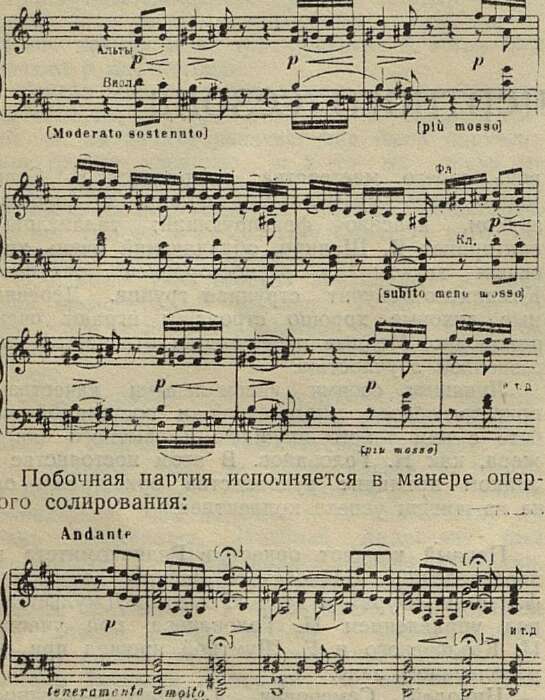

Вспомним некоторые характерные детали этого исполнения. В экспозиции первой части главная партия исполняется Головановым следующим образом:1

Побочная партия исполняется в манере оперного солирования:

Разработка, исполненная хорошо, но в несколько суетливых темпах, прерывается проведением темы «Со святыми упокой» в резко замедленном движении. Цезуры перед обоими проведениями побочной партии такой длительности, что кажется, будто далее должна начаться новая часть симфонии. То же и перед репризой.

В трио второй части из-за произвольного Rubato слушатель выбивается из пятидольности метра.

Особенно характерно исполнение третьей части. Начатое в стремительном темпе, оно все более и более ускоряется. Маршеобразное шествие играется с характерными для Н. Голованова мощью и блеском. Но внезапно движение резко обрывается:

Эго повторяется трижды в обоих проведениях.

В начале финала вместо Lamentosо — преувеличенно пафосное appassionato:

что отчасти предвосхищает характер третьего проведения.

Давнишнее знакомство с исполнительским творчеством Голованова убеждает нас в том, что все указанное — не случайности, а результат определенных принципов. Повторяем, Голованов — дирижер, без воли и твердого намерения которого в оркестре не прозвучит ни одного нюанса, ни динамического, ни темпового.

Нельзя не отметить и ряд удачных моментов исполнения: это ярко проведенная разработка первой части симфонии, напористое и интенсивное маршеобраэзное движение в скерцо, красивое звучание хорала тромбонов и тубы в финале.

Солист концерта И. Козловский пел в этот вечер, как всегда, экономя голос. Как обычно, центром его исполнения были фальцетные ферматы, применяемые там, где им вовсе не надлежит быть. Много удачнее пела Е. Шуйская, скромная и в то же время обаятельная и музыкальная певица, с большим вкусом и настроением исполнившая партию Джульетты.

Второй симфонический концерт оркестра Радиокомитета в Колонном зале 3 октября из произведений Глинки следует признать большой удачей. Не каждый дирижер рискнет провести симфонический концерт исключительно из произведений Глинки. Существует нелепое предубеждение, что это, мол, скучно, «академично» и недоходчиво.

А. Гауку удалось найти в исполнении тот аромат оркестрового колорита и обаяние интонационной выразительности, которые свойственны только Глинке и неповторимы. Особенно это проявилось в «Вальсе-фантазии» и в «Воспоминании о дружбе».

Исполнение всей программы, с точки зрения законченности и оркестрового мастерства, было неравноценным. Из музыки к «Князю Холмскому» особенно понравился слушателям антракт перед четвертым действием. Увертюра была сыграна несколько сумбурно. Очень выразительно пела вокальные номера из «Князя Холмского» Б. Златогорова. Для каждой песни артистка нашла свои вокальные краски и характерные интонации.

«Камаринская» — гениальная фантазия на тему двух русских песен — представляет огромные трудности для оркестра и дирижера. Гаук совершенно основательно отказался от позднейших редакционных поправок, которые были внесены Римским-Корсаковым и Глазуновым, ссылавшимися на установившиеся традиции. Произведение от исполнения его в первоначальной исполнительской редакции выиграло в цельности; оно было сыграно на одном дыхании, с предельной

_________

1 Темповые и динамические обозначения, взятые в квадратные скобки, соответствуют интерпретации Н. Голованова.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- Во славу социалистической Родины 9

- Устав и структура Союза советских композиторов Союза ССР 13

- А. А. Жданов и марксистско-ленинская музыкальная эстетика 18

- О положительном образе в советском музыкальном творчестве 25

- Спор о Мясковском 31

- Творчество И. Дзержинского 36

- Письма радиослушателей о музыке 43

- Из книги о Бетховене 49

- Беседы Бетховена 53

- Николай Андреевич Римский-Корсаков в певческой капелле 62

- К открытию концертного сезона 67

- 20 лет высшего военно-дирижерского образования в СССР 75

- О советской граммофонной пластинке 77

- 25 лет квартету им. Бетховена 80

- Сокровищница музыкальной литературы 83

- По страницам печати 86

- Хроника 93

- В несколько строк 97

- Краснознаменный ансамбль за рубежом 101

- Обзор зарубежной печати 108

- Мурадели Вано — Гимн Москве 120