Дарование А. Иванова по силе своего обаяния глубоко русское. У него льющийся широкой, теплой струей голос красивого тембра, мягкий и ровный. Именно таким звуком надо петь произведения Даргомыжского, Чайковского, Мусоргского, которые и исполнялись Алексеем Ивановым 4 октября в Колонном зале Дома союзов.

Романс «Я помню глубоко» Даргомыжского с его проникновенной глубиной особенно хорошо был понят и исполнен артистом, которому очень удаются приведения протяжные, со спокойным, однородным ритмом.

Но в романсе «Ночной зефир» того же автора, где медленное движение противопоставляется четкому и острому, должного контраста не получилось. Не хватило чеканности и остроты там, где они задуманы и указаны автором. Вообще, где дело касается четкого ритмического рисунка, у Иванова чувствуются некоторая рыхлость и вялость в исполнении. Это сказалось и в «Попутной песне» Глинки, спетой недостаточно отчетливо в смысле фразировки, несколько форсированным звуком.

В арии Кочубея «Три клада» из оперы «Мазепа» Чайковского певец чрезмерно увлекся широким оперным звуком, который стал для него самоцелью. Чисто внешняя выразительность не способствовала проникновению в образ и содержание этого отрывка, в котором гармонично сочетаются поэзия Пушкина и музыка Чайковского. Мягко и лирично прозвучал романс Мусоргского «По-над Доном». В «Полководце» Мусоргского А. Иванов обнаружил новые качества своего дарования. Это гениальное произведение открывает перед исполнителем неисчерпаемые возможности. Здесь Иванов проявил незаурядные артистические и декламационные данные, силу чувства, подлинное увлечение не красотой своего звука, а глубоким трагическим содержанием произведения. В концерте с большим и заслуженным успехом выступил молодой талантливый виолончелист М. Ростропович, тонко, со вкусом и технической законченностью исполнивший ряд пьес Баха, Шопена и Рахманинова. Особо хочется отметить прекрасный ансамбль с пианистом В. Ямпольским.

3. Ростова

Концерт квартета им. Бетховена

(Малый зал Консерватории, 25 сентября)

Программа концерта Государственного квартета им. Бетховена в составе Д. М. Цыганова, В. П. Ширинского, В. В. Борисовского и С. П. Ширинского при участии пианиста Эмиля Гилельса привлекла внимание не только наличием в ней новинок и редко исполняемых произведений. Свои программы бетховенцы всегда умеют строить интересно и с хорошим вкусом. Но данная программа, включавшая произведения Бетховена, Чайковского, Алябьева и Левитина, носила как бы декларативный характер. Участники квартета хотели, по-видимому, подчеркнуть этой программой свои творческие позиции. Действительно, многие годы квартет им. Бетховена широко и полно пропагандирует камерное наследие Чайковского и других представителей русской классики. Бережно и с любовью исполняет ансамбль те произведения русских композиторов, которые до недавнего времени незаслуженно лежали в архивах (камерные произведения Глинки, Бородина, Рахманинова, квартет и трио Алябьева и др.). Бетховенцы постоянно исполняют наиболее интересные новые камерные произведения советских композиторов, своим вниманием к их творчеству содействуя возникновению новых советских произведений. И, наконец, квартет, носящий имя Бетховена, широко и систематически пропагандирует камерное наследие великого композитора, наряду с ним исполняя и других классиков (от Моцарта до Грига), а также лучшее из творчества представителей западноевропейской музыки более позднего времени (Франк, Дебюсси, Равель).

Вспоминая многократные удачи бетховенцев в интерпретации Чайковского, их темпераментное и красочное исполнение его камерных произведений, мы должны с сожалением признать, что на сей раз услышали лишь отголосок этих великолепных творческих достижений. 1-й квартет Чайковского на этот раз прозвучал у бетховенцев неубедительно. Темпы были порой излишне повышены, исполнители форсировали звук, придав трактовке этого гениального произведения черты несвойственной ему нервозности.

Вся остальная часть программы была исполнена на том высоком уровне мастерства, которое является обычным спутником этого выдающегося ансамбля.

Трио a-moll А. А. Алябьева, отлично исполненное ансамблем в составе Э. Гилельса (ф-п.), Д. Цыганова (скрипка) и С. Ширинского (виолончель), привлекло пристальное внимание слушателей. Если широкая советская аудитория знает Алябьева лишь по его песне «Соловей», если профессионалы смутно помнят об успехах Алябьева при его жизни в области музыкального театра (оперы «Лунная ночь, или домовые», «Кавказский пленник», музыка к ряду водевилей) и знают о существовании других его романсов и песен, то почти для всех было полной неожиданностью узнать о существовании ряда камерных и симфонических произведений Алябьева. Среди этого наследия, обнаруженного в самые последние годы при разборе архива Алябьева, были найдены два квартета, квартет для 4 флейт, трио, соната для скрипки и фортепиано и другие произведения. Наряду с очень немногочисленными русскими камерными произведениями начала XIX века камерное творчество Алябьева можно отнести к истокам зарождения самостоятельного русского камерного стиля. Слушая, анализируя и перелистывая пожелтевшие страницы трио a-moll Алябьева1, вспоминая прошлогоднее исполнение

_________

1 Трио Алябьева отредактировано и подготовлено к исполнению Б. В. Доброхотовым.

бетховенцами его выразительного струнного квартета,1 обращаешь внимание на стремление Алябьева отойти от хорошо им усвоенных традиций западных классиков. Эти тенденции идут от стремления выявить русский национальный колорит музыки, что настоятельно требовало выработки самостоятельной музыкальной речи. В русской камерной музыке явственные проявления таких тенденций можно заметить впервые именно у Алябьева.

Сказанное выше можно заметить, слушая трио a-moll. В первой части трио главная и побочные темы по-разному изложены в экспозиции и в репризе, заметны своеобразные приемы тематической разработки. Зрелое владение Алябьевым приемами полифонии обнаруживает незаурядную композиторскую технику, а развитый художественный вкус Алябьева дал ему возможность соединить виртуозные веяния своего времени с хорошо им усвоенными классическими традициями.

Содержательность мысли и искренность эмоций 2-й части трио, тяготея к классике, обнаруживают стремление Алябьева к самостоятельной речи. Но и в 1-й и во 2-й частях это еще не так заметно.

Наиболее явственно эти стремления обнаруживаются в финале трио (Rondo, allegretto), музыкальное содержание которого отмечено яркими русскими национальными чертами.

И в общем виртуозном стиле финала, в мелодическом рисунке его пассажей, в материале связующих построений также можно ощутить заметные следы русских песенных попевок.

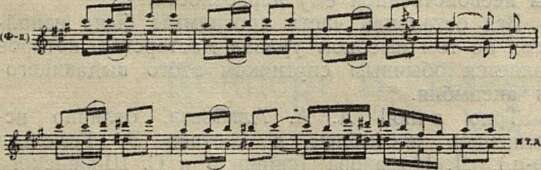

Интересно обратить внимание на одну из тем финала трио:

основанную на той «оцыганенной» русской народной мелодии, которая значительно позже легла в основу известного дуэта Даргомыжского «Ванька-Танька».

Трио, написанное, по-видимому, в 30-х годах прошлого столетня, сохранило свою выразительность и по сей день. Яркое, тщательно подготовленное исполнение его советскими музыкантами — важная веха в нашей концертной жизни, стирающая еще одно «белое пятно» со страниц истории культуры нашей Родины.

Необходимо отметить мягкость, ясность, стилистическое единство исполнения ансамбля. Выразительной простоте исполнения струнных партий вполне соответствовала подчиненная целому, отнюдь не самодовлеющая виртуозность фортепианной партии.

Исполненный впервые 5-й квартет g-moll op. 29 Юрия Левитина радует свежестью материала, ясностью его строения. В поисках прояснения стиля своей музыкальной речи Левитин решительно отказался от приемов линеарной абстракции, свойственной его предшествующим камерным произведениям. 5-й квартет доходчив именно потому, что в его основе лежит естественное мелодическое начало. Квартет состоит из четырех небольших частей, каждая в трехчастной песенной форме. Напевность, задушевность Вступления (Allegretto nоn troppo) едины по своему стилю со вдумчивой, выразительной 3-й частью — Элегией (Largo) и приятным для слуха Финалом (Allegretto), несколько нарочито наивным по строению интонаций. То новое, что радует в этом произведении, заключено именно в этих трех его частях. 2-я часть — Танец (Andante maestoso) несколько выпадает из стиля квартета. В основе этой части слышится еврейский национальный мелос, имеющийся также и в Элегии. Но структура и инструментовка Танца более изысканна, более сложна и поэтому слишком контрастирует с прозрачной ясностью остальных частей. Неудачей композитора Танец назвать отнюдь нельзя, в нем есть свои привлекательные стороны (интересное изложение, красочность, весьма затейливо звучащий переход к репризе), но в этом Танце Левитин не дал ничего нового. Музыка этой части носит следы непреодоленного влияния Шостаковича.

Квартет Левитина был отлично исполнен бетховенцами. Чистота и прозрачность звучания, точность интонаций и ритмики, верное раскрытие замысла — все это весьма помогло легко воспринять первое исполнение нового советского квартета.

Одиннадцатый квартет f-moll op. 95 Бетховена — знаменитый квартет «Serioso», написанный Бетховеном в 1810 году, считается едва ли не лучшим из его квартетов. Он был создан в ту наиболее зрелую порy, когда уже появились на свет такие произведения, как 5-я симфония, фортепианные сонаты C-dur op. 53, f-moll op. 57, музыка к «Эгмонту» Гете, опера «Фиделио», увертюра «Кориолан».

Квартет им. Бетховена сумел достойно раскрыть величие этого могучего произведения, по своему содержанию как бы выходящего за пределы «камерности», но являющегося тем не менее одной из вершин монументального камерного стиля. Исполнители хорошо донесли до слушателя все многообразие содержания квартета, собрав все его детали в единое целое, раскрыв этот величественный монолог на «едином дыхании», на возрастающей и четкой исполнительской «линии». Радостно сознавать, что именно наши советские исполнители показывают произведения Бетховена в плане того здорового, полнокровного реализма, который на Западе уже стал сейчас достаточно редким явлением.

В. Кочетов

_________

1 Законченного по мастерству, вполне зрелого произведения, в медленной части которого тема «Соловья» звучит без навязанных ей позже наслоений.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- Во славу социалистической Родины 9

- Устав и структура Союза советских композиторов Союза ССР 13

- А. А. Жданов и марксистско-ленинская музыкальная эстетика 18

- О положительном образе в советском музыкальном творчестве 25

- Спор о Мясковском 31

- Творчество И. Дзержинского 36

- Письма радиослушателей о музыке 43

- Из книги о Бетховене 49

- Беседы Бетховена 53

- Николай Андреевич Римский-Корсаков в певческой капелле 62

- К открытию концертного сезона 67

- 20 лет высшего военно-дирижерского образования в СССР 75

- О советской граммофонной пластинке 77

- 25 лет квартету им. Бетховена 80

- Сокровищница музыкальной литературы 83

- По страницам печати 86

- Хроника 93

- В несколько строк 97

- Краснознаменный ансамбль за рубежом 101

- Обзор зарубежной печати 108

- Мурадели Вано — Гимн Москве 120