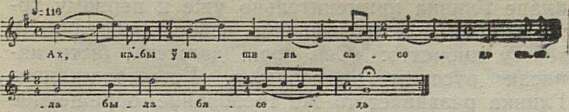

„АХ, КАБЫ Ў НАШИВА САСЕДА». Пирушечная.

с. Даньково, Смоленского уезда

Прим. 2

Прим. 3

Прим. 4

песни, но и для целого круга аналогичных по типу песен смоленского собрания Бера.

Примечательна в собрании Н. Д. Бера группа песен с характерной интонацией-попевкой, которая начинается ходом с терции минорного трезвучия (чаще всего тонического) вниз к основному тону, далее вверх к квинте и снова вниз на IV ступень (b, g, d, с). Попевку эту в качестве образующей интонации мы встречаем в Adagio увертюры к «Ивану Сусанину» (и соответственно в трио «Ах, не мне, бедному»):

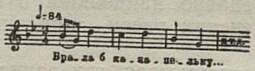

«БРАЛА Б КАНАПЕЛЬКУ».

с. Дальково, Смоленского уезда

«ПОРОДИЛА ЎДОВУШКА». Купальская

с. Рудня, Ельнинского уезда

Прим. 6

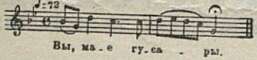

«ВЫ, ГУСАРЫ, ВЫ, МАЕ». Рождественская

с. Даньково, Смоленского уезда

«Иван Сусанин». Увертюра

Характерно, что данная попевка, по-видимому, прочно бытующая в интонационном народно-песенном словаре Смоленщины, возникает в партитуре «Ивана Сусанина» не в побочных эпизодах, а в основных и кульминационных моментах оперы.

Обнаруженные нами записи Бера расшифровывают одно любопытное свидетельство Д. М. Леоновой, приведенное в ее воспоминаниях о Глинке: «Вот еще интересный факт, — пишет Леонова, — рассказанный мне самим М. И. Глинкой: раз он ехал на свою родину и около Смоленска ямщик его запел. В опере «Жизнь за царя» есть мотив, который проходит почти в каждой части оперы: «Ах, не мне, бедному!» Михаил Иванович взял его прямо от ямщика, который на слове «Ах» [пел? — Е. К. Н.] следующее: sol, mi, si, la, sol, fis, la, sol, mi, si, fis, sol. Этого довольно было для М. И. Глинки, чтобы построить такую громаду, как увертюра к опере «Жизнь за царя» и трио «Ах, не мне, бедному!»1.

Менее ощутимое воздействие оказали на Глинку архаичные по своей природе напевы весенних и игровых песен, построенных на неполном диатоническом звукоряде. Исключение составляет рождественская песня «Елычка вялика расла», вызывающая ассоциации со свадебным хором «Разгулялася, разливалася»:

«ЯЛЫЧКА ВЯЛИКА РАСЛА». Рождественская

с. Даньково, Смоленского уезда

Прим. 9

«Иван Сусанин», 3-е действие. Свадебный хор.

В собрании Н. Д. Бера можно отметить также песни, близкие темам трио «Не томи, родимый» (первая часть напева — «Парадила удовушка»), речитатива Ивана Сусанина «Не зарастет травой твой путь» (песня «Вы, суседи»), хора крестьянок из 1-го действия (песня «Са цвятком я хажу)». Этот перечень можно бы и еще умножить рядом примеров, свидетельствующих о том, какие прочные нити связывают песнетворчество Смоленщины с народно-интонационным строем языка Глинки, сформировавшегося на этой родной почве. Собрание Н. Д. Бера также убедительно говорит о богатстве и самобытности поэтического языка русской песни. Особая ритмическая природа этого стиха отвергает, как известно, при-

_________

1 Воспоминания Д. М. Леоновой, «Исторический Вестник», 1891, февраль, стр. 340‒341. Об этом фрагменте воспоминаний Д. Леоновой напомнил нам проф. С. Л. Гинзбург, ознакомившийся с соответствующими образцами из песенного собрания Бера. — Е. К. Н.

вычные схемы западноевропейского стихосложения. Несомненно, что своеобразные законы народной поэтики активно воздействовали на слуховое сознание Глинки еще с детских лет. Народную песню он постигал в органическом единстве напева и стиха.

Знаменательны с этой точки зрения те сложные в области поэтики задачи, которые возникли перед Глинкой при создании оперы «Иван Сусанин». Вспомним известное письмо В. Ф. Одоевского к В. В. Стасову:

«Михаилу Ивановичу, — писал Одоевский, рассказывая об истории создания «Ивана Сусанина», — казалось, что написать русские стихи на готовую музыку — сущая безделица... Рассмотрев одну из чудных его мелодий, я попытался подставить под нотами сильные и слабые ударения (соображаясь с музыкальными намерениями Глинки); вышли метры небывалые, совершенный хаос ямбов, хореев, дактилей, анапестов и проч.». По словам Одоевского, «требуемые композитором метры» произвели столь же странное впечатление и на Жуковского. Жуковский «с удивительной самоотверженностью переделывал стихи, изменял обороты, переносил слова с места на место по музыкальным условиям, а между тем русские слова не ладились с музыкой...»1.

Почему же понадобились Глинке стихи, которые, как он сам говорил, «надлежало подделывать под музыку, требовавшую иногда самых странных размеров»?

Как приведенные выше слова Одоевского, так и формулировка самого Глинки требуют сейчас нового прочтения. Автор «Ивана Сусанина», утверждавший в своей первой русской национальной опере новый народно-музыкальный стиль, закономерно должен был искать столь же новых самобытных народно-художественных средств решительно для всех элементов своего произведения, в том числе, разумеется, и для поэтического текста. Глинка требовал размеров и ритмов «странных», «небывалых» лишь с точки зрения обычных норм западноевропейского стихосложения. Но эти требования вполне органично вытекали из законов русского народно-песенного стиха, законов, с детства осознанных Глинкой в живом звучании и в неразрывной связи со всем строем народной вокальной музыки.

Эпизод, о котором рассказывает в цитированном письме Одоевский, приобретает новый смысл, если сопоставить с этим письмом первоначальный план оперы «Иван Сусанин». В этом плане Глинка применительно уже к первому хору выставил исчерпывающе ясное требование к тексту либретто: «Сей хор... должен... быть написан русским размером...». Еще отчетливее Глинка развивает то же требование, обращенное к либретисту в третьей части плана применительно к квартету из III акта: «Сей номер... должен непременно быть написан русским размером в подражание старинных песен».

Глинка, очевидно, замышлял перенести в область музыки те опыты использования народного стихосложения, которые начались в русской литературе еще со времен Тредьяковского2 и Радищева. Но первые исследователи русского народного стихосложения изучали эту проблему вне учета ее значения для русского музыкального искусства, а музыканты первой половины XIX века (разумеется, за исключением Глинки) остались вовсе в стороне от этого, с их точки зрения, чисто литературно-поэтического спора. Не вина Глинки в том, что его новаторские замыслы, связанные с применением законов народной поэтики в музыкально-драматических произведениях, не осуществились. Уровень теоретической мысли его либреттистов, даже такого мастера стихосложения, как Жуковский, не понимавшего по-настоящему русской народной поэтики, исключал выполнение требований, заявленных Глинкой.

Большая и сложная тема изучения народных истоков творчества Глинки требует коллективной работы советских музыковедов и прежде всего кропотливого накопления первоисточников. В задачу настоящей статьи входила лишь постановка некоторых общих вопросов, вытекающих из ознакомления с недавно найденным рукописным собранием смоленских песен, записанных Н. Д. Бером.

Само собой разумеется, эти записи, сделанные в конце XIX века в соответствии с уровнем дореволюционной фольклористики, дают лишь схемы подлинных народных напевов. Тщательное изучение смоленской песни в живом народном исполнении во многом должно эти схемы дополнить.

Песенное собрание Н. Д. Бера, впервые дающее нам возможность заглянуть в народно-песенную стихию, на которой с детства воспитывался Глинка, должно занять отныне определенное место в музыкально-исследовательской работе.

_________

1 Новые материалы для биографии М. И. Глинки. Два письма кн. В. Ф. Одоевского. «Ежегодник императорских театров», сезон 1892/1893. Спб. 1894, стр. 476.

2 Утверждая свои новаторские взгляды на теорию русского стиха, Тредьяковский писал: «...Мне надлежит объявить... поэзия нашего простого народа к сему меня довела...» («Краткий и новый способ к сложению стихов российских», 1735).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Задачи журнала «Советская музыка» 3

- Адвокаты формализма 8

- О русской песенности 22

- Творческий путь Д. Шостаковича (продолжение) 31

- Идея народности в работах В. Ф. Одоевского 44

- К изучению народных истоков творчества М. И. Глинки 57

- Из воспоминаний о С. И. Танееве 63

- Памяти М. А. Бихтера 67

- В Московском хоровом училище 70

- Народная русская певица О. В. Ковалева 74

- М. А. Юдин 77

- Литовский композитор Иозас Груодис 79

- Хроника 80

- Дружеские шаржи 89

- По страницам печати 93

- Нотография и библиография 102

- В Северной Корее 106

- Кулиев Ашир — «Ватаным» — «Родина моя» 111