Опираясь на точные в смысловом отношении и широко известные музыкальные темы, эти авторы стремились наиболее верно воздействовать на восприятие массового слушателя.

Значение объективной стороны содержания художественного образа трудно переоценить. Адресуя свое произведение широкому слушателю, композитор-реалист заинтересован в том, чтобы музыкальный образ, отражающий то или иное явление действительности, вызывал соответствующий отклик в восприятии слушателя. Важнейшим условием для достижения этой цели должно быть наличие в теме интонационно-выразительных элементов, объективно присущих отражаемому явлению действительности и способных вызвать верные ассоциации у слушателя.

Игнорирование объективной стороны в содержании музыкального образа неизбежно приводит к тематической абстрактности, к субъективному «произволу», т. е. в конечном счете — к формализму. Таковы искусственно сконструированные «темы» произведений Шенберга, Хиндемита, Берга и многих других композиторов-формалистов; оторванные от объективной жизненной основы, эти образы-«сфинксы» не способны вызвать живой отклик в восприятии слушателя.

К сожалению, некоторые прогрессивные композиторы Запада ошибочно полагают, что новое, революционное содержание в музыке требует и «абсолютно новых», неслыханных выразительных средств, не имеющих ничего общего с традициями. Эта анархическая «теория», провозглашающая необходимость взрыва традиционных форм, обречена на неудачу: к искусственно усложненным, нежизненным произведениям этих честных по убеждениям музыкантов широкий слушатель остается равнодушным. Самые благие и искренние намерения этих «левых» композиторов, их порой интересные программные замыслы, облеченные в изощренную, субъективистски запутанную, псевдореволюционную форму, не доходят до народной аудитории. А что может быть более трагичным для прогрессивного композитора, чем ощущение разрыва с аудиторией, сознание, что его творчество не волнует слушателей, не будит в них благородных помыслов и чувств?

Недостатки в воплощении объективной стороны содержания музыкального образа дают о себе знать и в некоторых реалистических произведениях советской музыки. Это относится, например, к отдельным темам в программных симфонических поэмах А. Мазаева («Краснодонцы») и А. Муравлева («Азов-гора»), в частности к темам, рисующим образы народной борьбы. Эти темы, появляющиеся в разработках обеих симфонических поэм (в качестве тем для фугато), почти совсем лишены признаков музыкального обобщения конкретных явлений действительности. Они без труда могли бы быть перенесенными в любое другое инструментальное произведение драматического содержания. Поэтому и симфоническое развитие в разработках этих произведений воспринимается не как поединок конфликтных сил, а как некое абстрактное полифоническое комбинирование.

Тот же недостаток — черты абстрактности, оторванность от жанровых основ — вредит теме арии-рассказа Степана в третьей картине оперы «Семья Тараса» Д. Кабалевского. Эта чисто умозрительная тема, построенная на острых, но нарочито невокальных интонациях (уменьшенная квинта, малая септима), оказывается мало пригодной для характеристики современного положительного героя. А ведь эта тема должна была послужить зерном для большого вокального номера-характеристики! В иных случаях композиторы — в результате неверного, одностороннего отбора объективно существующих интонационных элементов — обедняют, искажают образы современности. Таковы некоторые лирические песни советских композиторов, слепо копирующие так называемые «бытующие интонации» жестокого романса и потому не способные правдиво передать типический строй чувств и помыслов нашей молодежи.

Из всего вышесказанного ясно, что для ощущения правдивости реалистического музыкального образа огромное значение имеет его объективная основа, позволяющая слушателю правильно воспринять, познать его содержание, получить верное представление об отображаемом явлении действительности.

Что же представляет собой субъективная сторона музыкального образа, запечатлевающая авторское отношение к изображаемому объекту?

Ответ на этот вопрос мы попытаемся дать в третьем, заключительном очерке.

ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДСТВА

Римский-Корсаков и модернизм

(Очерк третий)

Дм. КАБАЛЕВСКИЙ

Огромный сатирический талант Римского-Корсакова обнаруживается буквально на каждой странице партитуры «Золотого петушка». Эпизод, в котором Додон «что есть мочи, с отчаянной решимостью» поет на мотив «чижика» о своей любви к Шемаханской царице, — это едкое «осрамление» Додона, — широко известен. Но этот эпизод все же не типичен для сатирических приемов Римского-Корсакова, примененных в «Золотом петушке». Типичным является нечто совершенно иное.

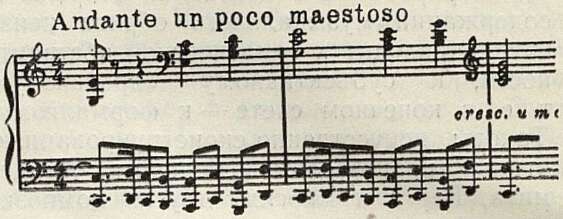

Обратимся к теме, открывающей первый акт оперы. Начальный такт этой темы не содержит ничего, наводящего на мысль о сатире, о смешном и глупом царе Додоне, хотя это одна из его основных тем. Перед нами явно русская, мужественная, почти богатырского типа тема:

Пример

Но уже второй такт заставляет насторожиться: неужели у этого «богатыря» только и хватило сил на почти механическое повторение первого шага-такта? Важности в нем, кажется, больше, чем настоящей силы:

Третий такт усиливает это впечатление, а с четвертого мы уже окончательно убеждаемся, что перед нами не «богатырь», а лишь раздувающийся от показной важности пигмей. И чем больше он пыжится, старается приподняться «на цыпочки» (добавление форшлагов, потом группетто, повышение регистра, увеличение оркестрового звучания, усиление общей звучности), тем яснее мы видим, что силенок-то у него, в сущности, было всего «на один такт»:

Пример

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Прогрессивные музыканты мира в борьбе за мир 3

- «Декабристы» 9

- Симфония-легенда памяти Зои Космодемьянской 21

- О музыкальном образе. Очерк второй 28

- Римский-Корсаков и модернизм. Очерк третий 36

- Неизвестные автографы классиков 47

- Материалы и документы о русских музыкантах 57

- Творческое отношение к балетной классике 61

- Восстановление партитуры Чайковского 65

- «Молодая гвардия» в консерваторской студии 73

- Победа советских музыкантов 76

- Еще об эстрадных оркестрах 79

- Грамофонная пластинка 82

- Корейский национальный ансамбль 84

- Посланцы румынского искусства 85

- Шведские артисты в Москве 87

- Симфонические концерты в Тарту 87

- Хроника концертной жизни. Москва 88

- Центральный парк 89

- «Сокольники» 90

- Измайловский парк 91

- В Таллине 92

- У композиторов Узбекистана и Таджикистана 94

- О Союзе композиторов Туркмении 96

- В Орле 99

- Адыгейские песни 99

- С концертами по Якутии 101

- Греческие песни борьбы 103

- По страницам чехословацкого музыкального журнала. «Hudební rozhledy» 106

- Польский музыкальный журнал 110

- Унылые страницы 111

- Польский ансамбль «Мазовше» в Китае 112

- Памяти Шопена 112

- Художественная самодеятельность в Польше 112

- Художественная самодеятельность Болгарии 112

- Молдавская «Дойна» в Румынии 113

- Сборник рабочих песен 113

- Произведения албанских композиторов 113

- Вопросы музыки в журнале «Клуб» 114

- По страницам газет 116

- О музыкальном воспитании в школе 119

- Музыкальная жизнь Коврова 119

- В Полтавском музыкальном училище 120

- Кантата Д. Шостаковича 121

- Четвертая сюита Д. Шостаковича 121

- «Годы странствий» 122

- Сборник вокальных произведений 123

- Пионерский альбом 123

- Фортепианные пьесы для учащихся 124

- Насущные вопросы военно-оркестровой музыки 125

- «Газета Московской консерватории» 126

- Черное и белое 127

- Дружеские шаржи 129

- В Союзе композиторов 131

- Юбилей А. Хачатуряна 132

- 80-летие музыкантской школы 132

- Выступления юных музыкантов 132

- Памяти ушедших 133