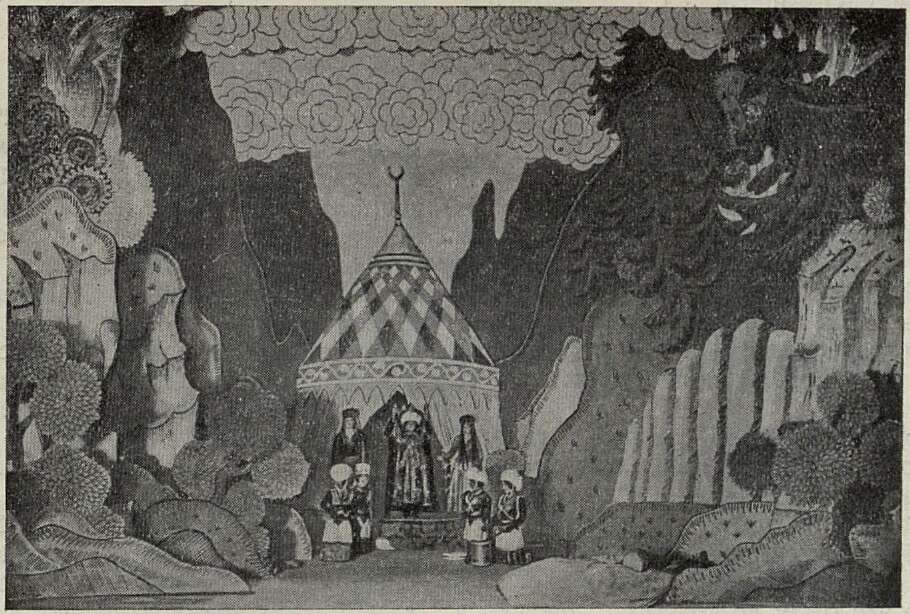

«Золотой петушок» в постановке оперного театра Зимина. Декорации художника И. Билибина, Москва, 1909 год

Гос. музей имени А. Бахрушина

Все сказанное в полной мере относится не только к мелодическому и гармоническому языку оперы, но и к ее оркестровой ткани. По ясности и завершенности, по блеску и прозрачности, по эффектной красочности и вместе с тем предельной естественности партитура «Золотого петушка» является одним из самых замечательных образцов мировой музыкальной литературы.

Композиторы-формалисты, и среди них Стравинский, использовали некоторые приемы партитуры «Золотого петушка», не считаясь, однако, с тем, что эти приемы у Римского-Корсакова органически связаны с сатирическим и фантастическим характером музыки. Поэтому у формалистов эти приемы обессмыслены, лишены всякого выразительного значения. Даже в одном из самых ранних произведений Стравинского, в «Фантастическом скерцо» (ор. 2), отчетливо видно, как Стравинский начинает «играть» оркестровым колоритом, совершенно оставив за пределами этой «игры» какую бы то ни было жизненно-художественную цель. Фантастика Римского-Корсакова, всегда служившая ему лишь средством для выражения значительных идейно-художественных задач, конечно, не имеет ничего общего с фантастикой Стравинского — беспредметной игрой фантастическими звучностями.

Еще больший контраст обнаружим мы, обратившись к тем сочинениям Стравинского, где он использует русский фольклор («Свадебка», «Прибаутки», отдельные эпизоды в «Петрушке» и др.). Уже оркестровый состав «Свадебки» — четыре фортепиано и огромный набор ударных инструментов — говорит о том, что простоты и естественности, красоты и поэтичности русской музыки в этом произведении искать нечего. Эстетски изысканное издевательство над русской народной музыкой и поэзией — так можно охарактеризовать «Свадебку». Какое же отношение имеет все это к Римскому-Корсакову, так искренно любившему и мудро понимавшему русскую музыку и поэзию!

Непроходимой стеной отделен «Золотой петушок» от буржуазного модернизма, как отделено от него все творчество Римского-Корсакова, вся русская классическая музыка.

Горячо и последовательно отстаивая идеалы и принципы классического искусства, Римский-Корсаков страстно боролся против модернизма в музыке. Обычно

строгий и сдержанный в своих суждениях, он не скупился на самые резкие эпитеты, когда речь заходила о ненавистных ему декадентах. «Кривляки порнографические», — говорил он о них с нескрываемым презрением.

Высказывания Римского-Корсакова об упадочной музыке модернистов отличались удивительной остротой и проницательностью. Известно, например, что Римский-Корсаков первый распознал порочность пути, на который стал еще молодой тогда Стравинский. Распознал и осудил, хотя Стравинский и был некогда его учеником.

Верность Римского-Корсакова идеалам русского классического реализма отчетливо сказалась и в его отношении к различным оперным сюжетам, предлагавшимся ему либреттистами, в частности В. Бельским. В одних случаях отказ объяснялся тем, что это были не «русско-славянские» (определение самого Римского-Корсакова) сюжеты. В других случаях отказ объяснялся антиреалистичностью предлагаемых либретто или тем. Характерна история взаимоотношений Римского-Корсакова с Бельским в связи с сюжетом «Кончина мира», который настойчиво предлагал либреттист. Эта история, как известно, закончилась отказом Римского-Корсакова: «Сюжет решительно для меня не подходит... Вас влечет его литературная и философская сторона и какой-то чуть ли не декадентский строй его, а я ищу другого»1.

Здесь нельзя не вспомнить, что среди всех творческих замыслов Римского-Корсакова в последний период его жизни возвышается неосуществленный, к сожалению, замысел «Стеньки Разина» — оперы, национально-русской по форме, народной по духу и революционной по содержанию.

Так до конца дней своих Римский-Корсаков остался верен основам русской музыкальной классики, ее высоким требованиям идейности, реализма и народности.

Великая Октябрьская социалистическая революция определила решительный перелом во всей культурной и художественной жизни страны. Искусство стало достоянием всего народа. Новые зрители-слушатели пришли и в оперные театры.

Московский Большой театр и театр Совета рабочих депутатов (б. театр Зимина) открыли сезон 1917/18 года «Золотым петушком» Римского-Корсакова. В последующие годы «Петушок» был поставлен на многих оперных сценах Советского Союза. В различное время в разных оперных театрах страны были осуществлены постановки «Кащея» и «Сказания», равно как и многих других опер Римского-Корсакова. Но не история постановок корсаковских опер интересует нас в данном случае, а дальнейшая эволюция критических суждений о них.

Особенный интерес, проявленный театрами и новой, демократической аудиторией к «Золотому петушку», конечно, не случаен. В «Петушке» советские зрители сразу увидели то, что так упорно пыталась в свое время затушевать николаевская цензура — острую сатиру на русское самодержавие. Но ее попрежнему не хотели видеть те критики и театральные деятели, которые и после революции не могли расстаться с «уютным» и «спокойным», а по существу реакционным миром искусства для искусства. Так, упоминавшийся уже В. Коломийцев продолжал в иронически-издевательском тоне говорить о тех, кто видел в «Золотом петушке» Римского-Корсакова «политическую сатиру». Уверяя, что «политическая сатира — это уж окончательно не дело музыки, это уж совсем не дело оперы», Коломийцев пытался даже утверждать, что «цензура в свое время... трудилась совершенно напрасно»2.

Первый, кто решительно возвысил голос в защиту «Золотого петушка» от подобного рода «критики», был А. Луначарский, тогда нарком просвещения. «Русская цензура довольно справедливо усмотрела в "Петушке" прямой намек на царскую Российскую империю», — писал он, излагая содержание оперы Римского-Корсакова3.

Это заявление А. Луначарского вызвало злобное раздражение декадентской критики. Громогласной статьей обрушился на А. Луначарского В. Раппопорт —

_________

1 Письмо к В. Бельскому от 23 марта 1908 г.

2 «Бирюч Петроградских Государственных театров», 1919, № 15–16.

3 Приложение к журналу «Культура театра». Программы Большого театра.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Прогрессивные музыканты мира в борьбе за мир 3

- «Декабристы» 9

- Симфония-легенда памяти Зои Космодемьянской 21

- О музыкальном образе. Очерк второй 28

- Римский-Корсаков и модернизм. Очерк третий 36

- Неизвестные автографы классиков 47

- Материалы и документы о русских музыкантах 57

- Творческое отношение к балетной классике 61

- Восстановление партитуры Чайковского 65

- «Молодая гвардия» в консерваторской студии 73

- Победа советских музыкантов 76

- Еще об эстрадных оркестрах 79

- Грамофонная пластинка 82

- Корейский национальный ансамбль 84

- Посланцы румынского искусства 85

- Шведские артисты в Москве 87

- Симфонические концерты в Тарту 87

- Хроника концертной жизни. Москва 88

- Центральный парк 89

- «Сокольники» 90

- Измайловский парк 91

- В Таллине 92

- У композиторов Узбекистана и Таджикистана 94

- О Союзе композиторов Туркмении 96

- В Орле 99

- Адыгейские песни 99

- С концертами по Якутии 101

- Греческие песни борьбы 103

- По страницам чехословацкого музыкального журнала. «Hudební rozhledy» 106

- Польский музыкальный журнал 110

- Унылые страницы 111

- Польский ансамбль «Мазовше» в Китае 112

- Памяти Шопена 112

- Художественная самодеятельность в Польше 112

- Художественная самодеятельность Болгарии 112

- Молдавская «Дойна» в Румынии 113

- Сборник рабочих песен 113

- Произведения албанских композиторов 113

- Вопросы музыки в журнале «Клуб» 114

- По страницам газет 116

- О музыкальном воспитании в школе 119

- Музыкальная жизнь Коврова 119

- В Полтавском музыкальном училище 120

- Кантата Д. Шостаковича 121

- Четвертая сюита Д. Шостаковича 121

- «Годы странствий» 122

- Сборник вокальных произведений 123

- Пионерский альбом 123

- Фортепианные пьесы для учащихся 124

- Насущные вопросы военно-оркестровой музыки 125

- «Газета Московской консерватории» 126

- Черное и белое 127

- Дружеские шаржи 129

- В Союзе композиторов 131

- Юбилей А. Хачатуряна 132

- 80-летие музыкантской школы 132

- Выступления юных музыкантов 132

- Памяти ушедших 133