ЗАМЕТКИ О НОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Казахская симфония

А. КЕЛЬБЕРГ

Е. Брусиловский

Творческая деятельность Евгения Григорьевича Брусиловского на протяжении двадцати пяти лет неразрывно связана с растущей музыкальной культурой Советского Казахстана. За эти четверть века он создал большое число самых разнообразных произведений. Среди них высоко оцененные общественностью оперы — «Кыз-Жибек», «Жалбыр», «Ер-Таргын», «Дударай», кантата «Советский Казахстан», симфонические поэмы, квартеты, обработки народных песен и кюев, фортепьянные, скрипичные миниатюры, романсы. Воспитанник Ленинградской консерватории, воспринявший от своего учителя М. Штейнберга традиции русской классической школы, Е. Брусиловский вдумчиво и глубоко творчески осваивал богатства казахской народной музыки. До последнего времени все крупные сочинения, созданные им в Казахстане, были так или иначе связаны с конкретными образами музыкального фольклора. Первые его оперы целиком основывались на фольклорных мелодиях. Но творческая задача композитора и в этом случае отнюдь не ограничивалась тактичным «приспособлением» их к различным сценическим ситуациям. Художественное чутье Брусиловского помогало ему в поисках точных гармонических средств и соответствующей характеру мелодий инструментовки, в постепенном насыщении музыкальной ткани элементами многоголосия.

В симфонической поэме «Одинокая береза» и Третьей симфонии «Сары-Арка» («Степь») композитор стремился развить традиции казахской народно-инструментальной музыки. Интонации и ритмы кюев звучат и в других произведениях Брусиловского — в Кантате и квартетах, в поэмах для оркестра народных инструментов, в скрипичных вариациях на тему «Боз-Айгыр».

Одно из последних крупных сочинений композитора — Четвертая симфония, над которой он работал более двух лет (1955–57). В ней вновь проявляется то же плодотворное стремление связать развитие казахского симфонизма с традициями народной инструментальной музыки. Новая симфония составляет важный этап в творчестве Е. Брусиловского.

Замысел Четвертой симфонии окончательно откристаллизовался после поездки композитора в 1956 году на целинные земли Казахстана, где он вплотную соприкоснулся с трудовым героизмом советских людей — преобразователей природы. Несмотря на отсутствие объявленной программы, Симфония воспринимается как живая и волнующая музыкальная повесть об исторических событиях современности, о неразрывной дружбе русского и казахского народов. Есть в ней и лирические раздумья и драматические порывы, но преобладают светлые жизнеутверждающие тона. Вся она наполнена большой внутренней энергией.

Серьезное достоинство Симфонии — стилистическая цельность музыкального языка. Автор отказался от «цитирования» подлинных народных песен, но сумел сохранить в музыке конкретный национальный колорит. С интонациями и ритмами казахских кюев органически сочетаются элементы русской песенности. Музыкальные образы Симфонии привлекают простотой и эмоциональной выразительностью.

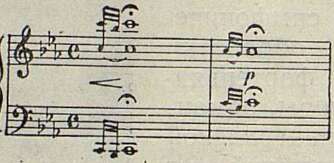

Первая часть крайне лаконична; ее основные темы играют важную драматургическую роль во всем последующем развитии. Главная партия полифонического склада, напористая, целеустремленная, вырастает из краткого (всего два такта) вступления:

Пример 2

Настойчивые, «долбящие» интонации этой темы — в характере казахских инструментальных наигрышей — развиваются интенсивно и напряженно. Поочередно включаются все новые оркестровые голоса, звучность достигает кульминации.

По мысли композитора, главная партия — это образ неутомимого труда, движения, преодоления трудностей. В основе побочной партии — широкая, по-русски распевная лирическая мелодия, идущая на фоне непрекращающегося движения. Она звучит словно песня в степи, привольная и жизнерадостная:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Творчество молодых 5

- Несколько заметок о воспитании молодежи 18

- Обучение и воспитание нераздельны 19

- Не забывать о национальной самобытности 24

- Пути современного новаторства. Статья 2 27

- Из воспоминаний о В. Захарове 42

- Три песни В. Соловьева-Седого 50

- Казахская симфония 55

- Поэма С. Урбаха 59

- Киргизский оперный театр 62

- «Эсмеральда» 68

- Иркутская оперетта в столице 71

- Джиакомо Пуччини 74

- Воспоминания и раздумья 85

- Международный конкурс имени Дж. Энеску. Соревнование скрипачей 94

- Международный конкурс имени Дж. Энеску. Конкурс пианистов 98

- Юбилейные концерты Д. Ойстраха 100

- Концерты киргизской музыки 101

- Концерты киргизской музыки 102

- Пианисты 103

- Встречи с американской музыкой 105

- Ютта Цофф 108

- Органист Вольфганг Шетелих 108

- Зигфрид Беренд 109

- Квартет имени Сметаны 110

- Лоиз Маршалл 110

- Павел Кармалюк 111

- С. Фурер 112

- Неделя болгарской музыки в Минске 112

- По Сибири и Заполярью 114

- Рождение оркестра 119

- Встречи с польскими товарищами 121

- О чем я расскажу американскому народу 123

- «Эдип» Энеску в Бухарестском театре 125

- Музыкальный Берлин 128

- Два фестиваля — два мира 131

- Успех советского оркестра в Брюсселе 133

- В музыкальных журналах 137

- Памяти Воана Уильямса 139

- Стеван Христич 140

- Ценный труд о большом музыканте 141

- Книга о Григе 142

- Польская книга о скрипичных мастерах 143

- Статьи китайских музыкантов 144

- Н. Пейко. Соната для фортепиано ми минор (соч. 1946–1954 гг.) 145

- Квартет № 1. Партитура 145

- А. Шаверзашвили. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели 146

- Нотографические заметки 146

- Сборник детских песен 146

- М. Кусс. Два романса на стихи поэтов-революционеров для среднего голоса в сопровождении фортепиано 146

- Новые ноты 147

- Композиторская молодежь в трех республиках 148

- Творческий отчет А. Степаняна 148

- Новые сочинения ленинградцев 149

- Гастрольные концерты 151

- Искоренять пошлость в музыке 152

- Филармония в новом сезоне. Свердловск, Горький, Воронеж 152

- Декада киргизского искусства и литературы 154

- Международный конкурс в Женеве 156

- Зарубежные музыканты в Советском Союзе 156

- Артисты Большого театра в Орехово-Зуево 156

- Новые спектакли 156

- На театральной конференции 157

- А. Н. Должанский 158

- А. А. Гозенпуд 158

- Ю. А. Кремлев 158

- М. О. Янковский 159

- А. А. Альшванг 159

- Л. М. Пульвер 160

- В несколько строк 160

- А. М. Веприк 161

- А. Е. Туренков 161

- С. Б. Оксер 162

- Указатель к журналу «Советская музыка» за 1958 год 163