декламационность препятствовала эмоциональной полноте, то серия приятных, нравящихся песенок также не в состоянии поднять требуемую сюжетом эмоциональную нагрузку1.

Проблема лирического, которая так сложна в творчестве Прокофьева, разрешается Хренниковым, по-видимому, без особых затруднений. Хренников — обладатель редкого по непосредственности и искренности лирического дарования, и он пользуется своим дарованием «не мудрствуя лукаво». Если Прокофьеву в его лирике особенно недостает личного элемента, то упрекнуть в этом Хренникова никак нельзя. В его опере много страниц теплой, прочувствованной, даже трогательной музыки, и за это ей многое прощается; в его опере сказывается несомненный мелодический дар (что нечасто встречается у композиторов), без чего осуществить лирический замысел нельзя. Опера «В бурю» выгодно отличается от многих своих собратьев — опер песенного типа — тем, что написана она, что называется, «с душой». Но нетрудно увидеть «ахиллесову пяту» лирики Хренникова, ограниченность ее диапазона. Динамическая, напряженная лирика пока редко удается композитору, хотя незаурядной способностью к ней он несомненно располагает (достаточно напомнить монолог Наташи в 4-й картине). С определенной закономерностью происходит в опере следующее: пока мелодия пребывает в умеренном тонусе,— она мягка, задушевна, привлекательна; но коль скоро требуется поднять ее динамический уровень — фатальным образом появляются черты жестокого романса, или недоброкачественной мелодрамы, или отзвуки Рахманинова2, либо теряется естественность, музыка начинает звучать натянуто, с тенденцией к переходу в общие места.

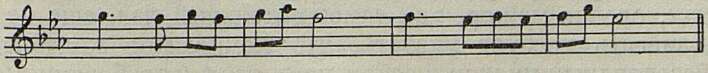

Указанная ограниченность эмоционального диапазона — основная причина бед оперы. Музыкальный язык не в ладу с требованиями, которые предъявляет сюжет. Отсюда возникают бесчисленные местные несоответствия между ходом драмы и музыкой, из массы которых можно выделить несколько показательных примеров. Список открывает первая же песня I акта, беспечность которой так диссонирует с грозной ситуацией3. Драматургический такт изменяет композитору всякий раз, когда он выказывает предпочтение неглубокой меланхолии или сладко-сентиментальному — перед сильным, мужественным. Неуместен «Balladenton» в хоре мужиков «Землю отняли», который начинается, как баллада Томского, и продолжается, как «Легенда» украинского композитора Леонтовича. Тема:

более всего напоминает припев цыганского романса, а ведь она должна иллюстрировать весьма драматическую ситуацию (чувства по отъезде Сторожева, переворот, совершающийся в Леньке). Поражает, как композитор отважился кульминационный пункт тяжких переживаний Наташи запечатлеть с помощью... изящного вальса:

_________

1 Приблизительно родственные тенденции заметны и в больших инструментальных формах: таков вызвавший тяжелое недоумение фортепианный концерт Свиридова, по существу — «концерт-частушка».

2 См. 3-ю картину — «Ленька мой убит», 4-ю картину — оркестровый эпизод после слов «Леня, Лешенька!».

3 Слова Листрата: «Песни раздаются... как будто мир кругом. Но враг близехонько...» — нисколько не спасают положения.

Наконец, колыбельная неуместна в устах человека, который только что был на волос от гибели, а сейчас успокаивает женщину, почти потерявшую рассудок от горя; последний куплет («Ты роди мне сына во! Если ты родишь мне дочку, тоже будет ничего») совершенно невозможен, и производимый им в зрительном зале эффект предосудителен.

Избранный Хренниковым тип лирики создавал реальную опасность срывов в банальность; строгий контроль художественного вкуса, который единственно мог спасти от срывов, временами ослабевал — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Типичный образчик таких последствий — тема причитаний Аксиньи («Ох, и трудно мне»), слишком уж явно напоминающая «Кирпичики»1.

В опере слишком много рамплиссажа, «общих мест». Особенно повинны в этом оркестровые кульминации. Достаточно послушать две кульминации 2-й картины: приход Леньки2 и приход Сторожева, чтобы в этом убедиться. Интересно сравнить причины появления «общих мест» у Прокофьева и Хренникова: в обоих случаях они являются результатом последовательно проведенного принципа построения оперы. У Прокофьева к ним привела необходимость все время сочинять нечто новое, строгая «процессуальность» формы; у Хренникова, напротив, система «номеров» (в которые вложено все музыкально-ценное) имела оборотной стороной пренебрежение к музыке, лежащей между «номерами», — т. е. виной явилась конструктивная статичность формы. Впрочем, была и другая причина: общая слабость драматически-напряженной музыки в опере.

Примитивизм в композиции наложил свой отпечаток на многое и, в частности, на гармонию. Гармонический язык однокрасочен, беден3, сверх всякой меры используются II низкая ступень и ее простейшие производные. Невозможно обойти и вопрос о пресловутом миноре. Минорный лад. не нуждается в защите; он кое в чем даже превосходит мажор по своим выразительным возможностям. Но непомерное засилье минора сводит на нет, очень скоро притупляет его специфическую экспрессию4. Опера написана так, словно мажор, как самостоятельный лад, еще не изобретен.

Справедливость требует указать, что композитор колеблется между полным и безоглядным уходом в дебри примитива и требованиями хорошего музыкального вкуса. Тогда возникают умеренно-модернистские гармонии, образующие странный для уха симбиоз с ультрабытовыми интонациями.

Молодой композитор часто оказывается перед лицом дилеммы: оригинальность — ценой утерянной непосредственности, или выразительность ценой отброшенного критерия разборчивости. Хренников, по-видимому, предпочитает второй путь; его талант мог бы позволить ему быть требо-

_________

1 Особенно банально звучит она в оркестре (у кларнета), не скрашиваемая словами.

2 Сперва — crescendo на развитии «Кирпичиков», а затем — серия хроматически сползающих трезвучий.

3 Примитивно и развитие — это можно сказать прежде всего о неумеренном и упрощенном секвенцировании.

4 Гегемония II низкой ступени тоже связана с повсеместной минорностью.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 2

- Образ пламенного большевика 7

- Игорь Глебов как публицист 9

- О советском теоретическом музыкознании 19

- О музыкально-историческом воспитании советского музыканта 34

- Обсуждение новых учебников. От редакции 43

- Об учебнике В. Э. Фермана 44

- Заметки об учебнике Т. Н. Ливановой 52

- «История русской музыки» 59

- О некоторых неточностях в «Истории русской музыки» 65

- «Музыкальная акустика» 67

- Несколько мыслей о советской опере 70

- «Гроза» — опера В. Трамбицкого 83

- Альбом Надежды Вяземской 87

- У истоков русской народной музыкальной культуры. Очерк 2. Брянский хороводный спектакль «Кострома» 91

- О музыкальном образовании 98

- Неделя советского вокального творчества 100

- Н. Н. Миронов 101

- Памяти А. Н. Римского-Корсакова 103

- 50-летний юбилей Чикагского симфонического оркестра 105

- «Женитьба» Гоголя — Мусоргского в Швейцарии 106

- Над чем работают московские композиторы 107

- Музыкальные «вторники» Московского Союза советских композиторов 107

- В Ленинградском союзе советских композиторов 108

- «Вторники» Всесоюзного концертного объединения 109

- Бурят-Монгольская декада 109

- История Московской консерватории 110

- В Музее им. Н. Г. Рубинштейна 110

- Алфавитный указатель статей и материалов, помещенных в журнале «Советская музыка» за 1940 г. 112