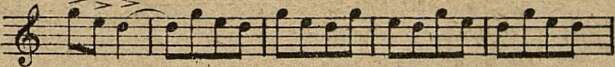

ное утверждение основного ведущего начала, Мясковский просто еще раз вновь сопоставляет их. Несколько отличный способ изложения материала предыдущих частей и преимущественно фактурное усложнение его не устраняет этого недостатка. В результате, тот момент, который должен был явиться узлом противоречивого развития симфонии, на самом деле снижает напряженность и остроту движения. Это сказывается и на сравнительной вялости и бледности наступления конечного, обобщающего и завершающего этапа. Реприза, не вносящая ничего качественно нового в проведение главного тематического материала (побочная партия целиком повторяет ее изложение в экспозиции, заменяя только тональность H-dur G-dur’oм), является по существу не более, как известной данью традиционному схематизму, хотя композитор и пытается здесь оживить недостаток внутреннего развития внешним тональным контрастированием. После репризы следует широко развернутая кода, которая дает большое нарастание, непрерывно идущее до самого конца, объединяя и синтезируя все предшествующие элементы финала. Стремительность движения все увеличивается, доходя до presto с укороченным двухчетвертным тактом. Здесь появляется первая тема финала в новом ритмическом облике, который не сразу дает возможность узнать происхождение этого варианта. Довольно суровый и сдержанный характер темы в предыдущих ее проведениях сменяется стремительностью и безудержным весельем:

Пример 13

Перед самым концом торжествующе проходит преобразованный мотив «invocando», перекликаясь со 2-й частью и вступительными тактами финала:

Прим. 14

Общая структура финала все же оставляет впечатление некоторой внутренней противоречивости, несоответствия характера основных мыслей и способа их воплощения. Мясковский не преодолевает в нем до конца абстрактный схематизм мышления, оставаясь в пределах условной формально-рационалистической схемы с ее циклической повторяемостью. Правильно нащупав путь от элементов массовой песни, он останавливается на полдороге, подчиняя их традиционным идеалистическим методам и приемам симфонического развития.

12-ю симфонию Мясковского нужно оценивать исходя из общей перспективы его творческого пути. В этом плане очевидно ее огромное значение для композитора, попытавшегося разрешить в ней целый ряд впервые возникших перед ним проблем. Это — первая из его симфоний, где он с таким неустанным упорством идет к отысканию оптимистического, утверждающего заключения, которое он находит не в отвлеченных иллюзиях, создаваемых индивидуальным сознанием художника, не в пассивном уединенном созерцании, а, наоборот, в преодолении узкосубъективного отношения к миру и радостном слиянии со строящим новую жизнь коллективом. Характер самого музыкального материала в некоторых частях выражает стремление композитора выйти за пределы привычного ему круга идей и образов, питавших его творчество на прошлых стадиях его развития. Все это делает симфонию Мясковского ярким художественным документом идеологической перестройки советской интеллиген-

ции в последние годы, свидетельствующим о глубоких и коренных изменениях в ее сознании под влиянием огромных успехов социалистического строительства.

Но симфония эта имеет для нас значение не только как симптом известных, и чрезвычайно важных, сдвигов в среде передовых интеллигентских кругов, но и как определенный этап в борьбе за овладение методом социалистического реализма в музыке. И с этой стороны необходимо было отметить в процессе анализа существование в ней серьезных недостатков и противоречий. Основой этих противоречий является то, что автор подошел к отображению нового содержания социалистической действительности, пользуясь старыми идеалистическими методами музыкального воплощения. Поэтому Мясковский оказался здесь перед тупиком, выход из которого будет определяться для него тем, насколько решительно он сумеет порвать в дальнейшем с непреодоленными еще им формалистическими принципами мышления. Его 12-я симфония с чрезвычайной наглядностью выявляет невозможность для советского композитора некритического усвоения и пользования в своем творчестве традиционными схемами «классического» симфонизма, не впадая в резкое несоответствие с требованиями реальной тематики советской действительности и борьбы рабочего класса за социализм.

Вполне органичная, свободная от внутренних противоречий и соответствующая своему содержанию форма советского симфонического произведения может возникнуть только на основе конкретного претворения этой тематики. Здесь нельзя предписывать какой-нибудь один путь в качестве единственного и исключающего все другие. Ошибка РАПМ по этому вопросу состояла именно в том, что она объявляла единственно возможным — путь к советскому симфонизму через массовую песню. Конечно, вполне мыслима и чисто философская симфоническая концепция, дающая обобщенное воплощение каких-либо моментов марксистско-ленинского мировоззрения. Таких тем можно найти сколько угодно и в «Коммунистическом манифесте», и в «Капитале», и почти в любом сочинении Маркса, Энгельса, Ленина. Укажу только на один пример: раздел предпоследней главы I тома «Капитала» — «Историческая тенденция капиталистического накопления». Маркс дает здесь в чрезвычайно сжатой и концентрированной форме, подчас возвышающейся до яркой образности, сжатую формулировку основных этапов возникновения, развития и уничтожения капиталистического строя под влиянием порождаемых им самим сил. Вот образцы таких формулировок: «С этого момента в недрах общества начинают шевелиться силы и страсти, которые чувствуют себя скованными этим способом производства. Последний должен быть уничтожен, и он уничтожается». Или дальше: «Централизация средств производства и обобществление труда достигают уровня, при котором они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Последняя разрывается. Бьет час капиталистической собственности. Экспроприаторов экспроприируют»1. Разве каждая фраза здесь не может явиться основой для целого развернутого симфонического построения? Но, конечно, это возможно только в том случае, если композитор воспримет не только голую схему развития, а почувствует за ней реальный процесс классовой борьбы со всеми ее перипетиями.

Как в свое время 9-я симфония Бетховена явилась художественным синтезом всего пути революционной буржуазии, так и у нас должна появиться — и вне всякого сомнения появится — симфония социалистического общества, которая даст синтетическое отображение постепенного роста пролетариата в недрах порождающего его капиталистического строя, его революционной борьбы, уничтожения классов и, наконец, полного утверждения социализма. Своевременно уже поставить перед советскими композиторами в качестве основной задачи их творческой работы вопрос о создании такого симфонического произведения. Но это задача очень сложная, и ее удовлетворительное разрешение возможно только на чрезвычайно высоком и совершенном уровне овладения марксистско-ленинским мировоззрением. Поэтому неудивительно и вполне естественно, что Мясковский поставил перед собою более частную и конкретную проблему. Но «Колхозная» симфония оказалась у него в сущности оторванной от реальной сегодняшней колхозной действительности, от того, чем живут, за что борются передовые крестьянско-колхозные массы. Ежедневно мы читаем в газетах сообщения о трудовом героизме колхозников, об успехах в выполнении плана, достигаемых в непримиримой и ожесточенной борьбе с остатками сопротивляющихся кулацких элементов. Один такой

_________

1 См. «Капитал», т. I, стр. 612–613. Изд. 8-е М. 1931.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- За массовую песню, за массовую симфонию! 5

- 12-я симфония Мясковского и некоторые проблемы советского симфонизма 10

- Несколько мыслей о Чайковском 26

- Театральная декорация в XVII-XVIII столетиях и ее историко-музыкальные параллели 36

- «Лелио» 46

- О музыковедческой работе Союза советских композиторов 53

- Давид Ойстрах 56

- Концерты Э. Гилельса 58

- Вечер армянской песни 60

- Симфонический концерт Государственного областного техникума 61

- Концерты, библиография, нотография 62

- Итоги конкурса на пионерскую песню 65

- Конкурс на первомайскую песню школьника и пионера 65

- Резолюция 1-й сессии по вопросам музыкальной критики, созванной ЛССК 66

- Обращение композиторов Урала 67

- Густав Нейгауз и его изобретения 67

- Дискуссия о джазе 69

- Хроника западноевропейской музыкальной жизни 70

- Фельетон о песне 71

- За подлинное мастерство пения 75

- К проблеме фортепианной техники 78