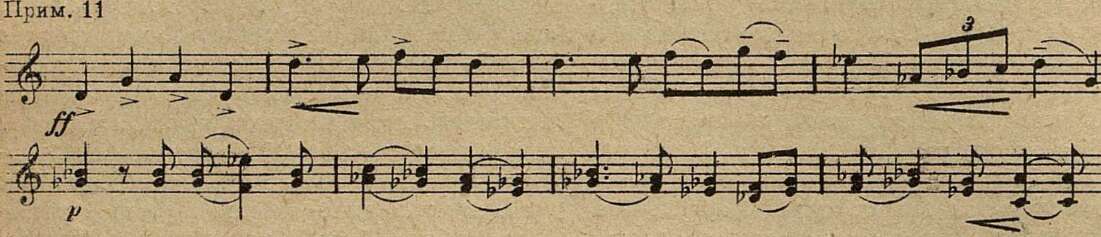

лейтмотива, функция которого «напоминать» о каком-либо определенном явлении или идее, не превращаясь в стимулирующий и организующий музыкальное движение элемент. Еще менее активна побочная тема, которую т. Черемухин характеризует как «обобщенный образ работника земли»:

Пример 9

В грузной поступи этой темы и ее характерном примитивизме1, действительно, можно найти отпечаток следов отвлеченно-символического представления композитора о крестьянстве, как о некой стихийной полумистической силе. Не случаен тот факт, что если в 1-й части, обрисовывающей крестьянство в пассивном и угнетенном состоянии, Мясковский находит конкретные, хотя и внешние, живописные средства для его характеристики — то здесь музыкальные образы становятся у него туманно-символическими и неопределенными по своему значению.

Вся разработка тематического материала в этой части основывается на абстрактных конструктивных принципах. Две основные темы не сталкиваются между собой, а переплетаются сложным полифоническим и полиритмическим образом: соединяясь, они удерживают каждая свой типичный двухчетвертной и трехчетвертной метр. Это их сплетение, создавая чрезвычайно сложные фактурные образования, не изменяет однако облика тем в их существе. Всевозможные имитационные комбинации и одновременные контрапунктические сочетания различных мотивных отрезков придают очень большую подвижность оркестровой фактуре. Но движение это сохраняет все время неизменной свою форму, будучи закованным в железный обруч сурового и жесткого ритма первой темы. Вторая часть симфонии, в отличие от первой, не обладает, однако, замкнутым характером. Напротив, она с настойчивостью требует дальнейшего развития и разрешения поставленных в ней противоречий. Эта острая потребность продолжения и ощущение незавершенности возникает здесь главным образом благодаря вторжению мотива «invocando», не сливающегося с общим движением и являющегося как бы чуждым по отношению к нему элементом. Фактически именно этот мотив, а не побочная тема (в данном случае она является на самом деле «побочной», дополняющей по своей функции), противополагается главной теме. Но они только сопоставлены и не вступают во взаимодействие и борьбу. Таким образом, и эта часть не содержит еще настоящего драматического конфликта, прямо и непосредственно сталкивающего противоположные силы, а лишь дает предпосылки для него (этим обусловливается то, что в разработке финала Мясковский вновь возвращается к материалу двух первых частей и развивает его). По своему строению вторая часть остается все же характерной для типа предзаключительных «скерцо», подготавливающих вступление синтезирующего финала, а не представляет собой развернутого симфонического Allegro, основанного на ярких контрастах и содержащего сжатую формулировку проблем, которые полностью исчерпываются в последующих стадиях симфонического развития.

Если во второй части была попытка отобразить момент борьбы, сплетения противоположных сил (впрочем — попытка, до конца не разрешенная, благодаря инертности второго элемента, воплощаемого посредством неуклюжей и туповатой темы), то основной тонус финала — это торжество и радостное утверждение. В целом финал является наиболее яркой и симфоничной из частей. Музыкально-тематические образы освобождаются в нем от обычной у Мясковского скованности, приобретая простые и свободные очертания. В длительных линиях нарастания, широкой и непринужденной песенности мелодий, композитору удается достичь здесь местами ощущения захватывающего и ликующего оптимизма. Формальная структура финала отличается от предшествующих частей своей ясностью и стремлением к крупным, подчас несколько лапидарным очертаниям. Она представляет собой в общем довольно строго выдержанную сонатную схему. Финал начинается небольшим вступительным построением, в ко-

_________

1 Эта тема заимствована из самоедской песни.

тором звучит преобразованный отрезок мотива «invocando» из предшествующей части, проходившего там более или менее эпизодически:

Пример 10

Значение этого мотива, как руководящего начала в борьбе, подобно прожектору, освещающему путь, становится очевидным только здесь. После нескольких вступительных тактов сразу чрезвычайно энергично и уверенно утверждается главная тема, состоящая из двух спаянных между собой, но четко различимых мелодических элементов:

Отдельные отрезки этой темы вслед за полным ее изложением получают некоторое развитие посредством тонального и инструментально-тембрового контрастирования, и затем на ее же материале строится переход к побочной партии. Вторая тема, в отличие от первой, представляет собой единую, непрерывно разворачивающуюся мелодическую линию. Воодушевленная и эмоционально-насыщенная мелодия (хотя и не лишенная привкуса ходульного, нарочито-афектированного пафоса), вначале мягко и певуче проводится у виолончелей в светло звучащем высоком регистре:

Пример 12

Дальше она ширится и нарастает, выливаясь в форме различных вариантов. Красочные тональные сопоставления служат средством к еще большему усилению солнечного и радостного характера темы. Кажется, что автор окончательно разрывает оковы своей замкнутости и созерцательно-статической самоуглубленности. Однако в тот момент, когда волна все разрастающегося движения приближается к уровню своего наивысшего подъема и готова превратиться в могучий, увлекающий своим стремительным напором поток, внезапно врываются чуждые этому настроению звучания, переводя музыкальное развитие в совершенно иную плоскость. Формальным каноном здесь предписывается разработка. Но Мясковский не дробит основные темы финала, оперируя чередованием и сцеплением их кусочков, — а заменяет их развитие реминисценцией из двух первых частей симфонии. Это — как бы известная «оглядка на прошлое» и одновременно напоминание о том, что борьба еще не окончилась. Мы видели уже, что во 2-й части не было дано действительного развития материала и поэтому она требовала дальнейшей разработки своих главных музыкальных идей. Таким образом, возвращение к ним здесь, в центральном моменте финала, является вполне правомерным с точки зрения целого. Однако именно отсюда начинается ряд срывов у автора, выявляющих внутреннюю противоречивость и дефектность всей симфонической концепции. Вместо действительного столкновения всех важнейших противоборствующих тематических элементов и преодоления этой их схватки через актив-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- За массовую песню, за массовую симфонию! 5

- 12-я симфония Мясковского и некоторые проблемы советского симфонизма 10

- Несколько мыслей о Чайковском 26

- Театральная декорация в XVII-XVIII столетиях и ее историко-музыкальные параллели 36

- «Лелио» 46

- О музыковедческой работе Союза советских композиторов 53

- Давид Ойстрах 56

- Концерты Э. Гилельса 58

- Вечер армянской песни 60

- Симфонический концерт Государственного областного техникума 61

- Концерты, библиография, нотография 62

- Итоги конкурса на пионерскую песню 65

- Конкурс на первомайскую песню школьника и пионера 65

- Резолюция 1-й сессии по вопросам музыкальной критики, созванной ЛССК 66

- Обращение композиторов Урала 67

- Густав Нейгауз и его изобретения 67

- Дискуссия о джазе 69

- Хроника западноевропейской музыкальной жизни 70

- Фельетон о песне 71

- За подлинное мастерство пения 75

- К проблеме фортепианной техники 78