музыкально-общественную работу в Московском Доме культуры Советской Армении, в Производственном коллективе композиторов — при Консерватории.

Мы видим, что, в сущности, уже в эти годы — годы учения — Хачатурян выступает, как активный, горячо и непосредственно чувствующий действительность художник. В эти годы он еще не достиг того высокого уровня культуры и мастерства, который бы соответствовал степени его природного дарования. Но творческие интересы его разносторонни. В его художественной деятельности всегда ощущается огромная сила таланта, кровно связанного с народной культурой, с народным искусством.

Есть чрезвычайно важная черта, как бы объединяющая многообразные творческие интересы композитора, придающая им характер принципиально единой художественной целеустремленности. Это — живое, органичное сочетание самобытных импровизационных форм народного искусства и высоких традиций романтического симфонизма. Иначе говоря, это — внутренне осознанное стремление композитора найти свой путь к созданию советской симфонической классики через глубокое, творческое проникновение в сущность самобытного народного симфонизма.

Решение этой задачи, разумеется, немыслимо при вульгарном понимании народности музыкального творчества, как прямого заимствования народных тем в более или менее гладенькой (т. е. безличной) обработке. Решение этой задачи предполагает более сложный и трудный путь — путь творческого обогащения фольклора индивидуально-яркой фантазией художника, в совершенстве владеющего выразительными средствами своего искусства.

Отмеченные мною выше произведения Хачатуряна 1932–1933 годов — первые и довольно смелые шаги на избранном пути. Пять лет последующей работы композитора, чрезвычайно интенсивной, упорной, приводят его к высоким творческим достижениям.

В 1934 году Хачатурян закончил большую 3-частную симфонию. Это талантливое сочинение, особенно ее первую часть — монументальное Allegro с широким вступлением импровизационного склада, — можно без всяких преувеличений охарактеризовать как важную веху не только в творческом пути композитора, но и в общем развитии советского симфонизма. Роль этого произведения в нашей симфонической музыке ничуть не меньше, чем роль оперы «Тихий Дон» И. Дзержинского в советском музыкально-драматическом искусстве.

Все, что Хачатурян писал до симфонии, кажется подготовительной работой к этому большому и глубокому по мысли сочинению. В совершенно самостоятельной — и по замыслу и по форме — первой части симфонии Хачатурян уже смело утверждает свои принципы композиции, открывая широкий кругозор симфонического развития, симфонической мысли.

Симфония Хачатуряна — произведение лирико-эпического склада1.

Ее содержание — величавый эпос новой, напряженной, радостной, в труде и борьбе жизни. Allegro (первую часть) этой симфонии я назвал бы большой и, по значению, вполне самостоятельной симфонической поэмой. Она насыщена великолепной, эмоционально выразительной мелодикой, острым и динамичным ритмическим развитием.

_________

1 Разбор симфонии сжато изложен в моей статье о Хачатуряне, напечатанной в «Советском искусстве» — 29 мая 1935 г. — Г. Х.

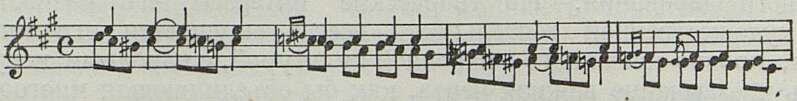

Организующим началом симфонического развития у Хачатуряна является ритм. Это отчетливо ощущается уже в рапсодическом вступлении, где тема-напев как бы рождается из ритма: танцевальное же движение контрастирует теме-напеву прежде всего новым ритмическим качеством (см. прим. 1 и 2).

Прим. 1

Прим. 2

Вступление представляет собою как бы широкий эпический пролог, в котором раскрывается перед слушателем основной тематизм симфонии (в его зерне).

Тема-напев пролога — характерный, типический образец интонационного мышления Хачатуряна. Мелодия напева, навеянная близким композитору творчеством ашугов, родственна лучшим темам композитора, в его трио, фортепианном концерте, симфонической поэме о Сталине.

Здесь же, касаясь особенностей интонационного мышления Хачатуряна, я хочу отметить характерную черту композитора: постоянное стремление к «колорированию» народной диатоники хроматизмами. Этим, в частности, определяется острая пряность гармонического языка Хачатуряна.

В симфонии прочно утверждается основной принцип хачатуряновского симфонизма — единство многообразного тематического материала в развитии, или, иначе говоря, монотематизм.

Этому принципу Хачатурян следует во всех своих крупных композициях.

Первая тема первой части симфонии (Allegro mа non troppo) непосредственно и органично вырастает из пролога. Ее унисонное движение носит строгий и суровый характер (виолончели и контрабасы на педали валторн):

Прим. 3

![]()

В интонационном складе этой темы есть черты, напоминающие знаменитую секвенцию Фомы Челанского «Dies irae» («День гнева»). В ее величавой поступи, в ее ритме слышны отзвуки «богатырских» тем Бородина.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Алмаст» — А. Спендиарова 9

- Воспоминания об А. А. Спендиарове 17

- Воспоминания об А. А. Спендиарове 19

- Воспоминания об А. А. Спендиарове 22

- Арам Хачатурян 24

- Богатырский эпос армянского народа— «Давид Сасунский» 46

- Фрагменты из эпоса «Давид Сасунский» 55

- Деятели армянской музыкальной культуры 61

- Отрывок из неизданного квартета Комитаса 68

- Музыка Белорусской республики 69

- Белорусская опера 72

- Музыка в жизни и творчестве Лермонтова 92

- Романс «Соседка» 104

- Романсы Чайковского. Очерк первый. Романсы 1869–1875 гг. 109

- «И жизнь хороша, и жить хорошо…» 132

- Ансамбли песни, музыки и танца народов РСФСР 135

- Азербайджан 137

- Узбекистан 139

- Казахстан 141

- Киргизия 143

- Над чем работают советские композиторы 145

- Конкурс на оборонную песню 146

- Лермонтов в советской музыке 147

- «Песня про купца Калашникова» 147

- Новые издания 148

- Новинки Библиотеки Московского Союза советских композиторов 149

- Хроника 150

- Е. М. Браудо 152