сложных инструментальных произведений, — тогда Шубину стало ясно, что большая часть работы сделана. Эти достижения вызвали подъем среди самих музыкантов и повысили их интерес к учебе и работе.

Шубин проделал работу и по усовершенствованию некоторых народных киргизских инструментов: один вид кыяка был заменен четырьмя; усовершенствован звукоряд комузов и т. д. Кроме того, в оркестр был введен ряд европейских инструментов, дополняющих звучание национальных инструментов: квартет деревянных духовых инструментов, большой и малый барабаны, ксилофон. Состав оркестра вырос до 70 человек.

В репертуар оркестра, кроме народных киргизских песен, вошли и произведения большой формы: сочинения великого народного композитора Токтогула, классическая мелодия «Мурза Кербез», фантазия Шубина на киргизские темы, его же увертюра на киргизские темы и т. д. Обработки для оркестра заслуженн. деятель искусств сделаны по преимуществу самим Шубиным. В репертуар оркестра, кроме сочинений Шубина, Фере, Власова, Чемберджи — вошли и произведения композиторов-классиков.

Сейчас под аккомпанемент оркестра поют киргизский хор и отдельные исполнители.

Шубину принадлежит также заслуга создания квартета и оркестра темир-комузисток (темир-комуз — своеобразный металлический губной инструмент).

Петр Федорович Шубин родился в захолустном селе Ташле (б. Оренбургской губ.). Отец его был печником. С малых лет Петру пришлось помогать отцу — таскать кирпичи, месить глину. Работал он и батраком у помещика, одновременно учась в церковно-приходской школе. В школе был ученический хор и оркестр народных инструментов. Учитель обратил внимание на способного мальчика, начал обучать его нотной грамоте, учил его дирижировать оркестром. Было Шубину тогда 11−12 лет. К этим годам относятся и его первые попытки самостоятельного сочинения — танцев, пьес.

В село приехал помещик со своей женой. Оркестр и его юный дирижер заинтересовали помещицу: она решила взять мальчика с собой в Петербург и отдать его учиться. Но за это отец его должен был отрабатывать все деньги, затраченные помещиком на обучение Петра.

Это было в 1908 году. Петр Шубин в первый раз в жизни выехал из родного села, в первый раз увидел поезд и один — без отца и матери — отправился в далекий путь, в холодный, чужой Петербург.

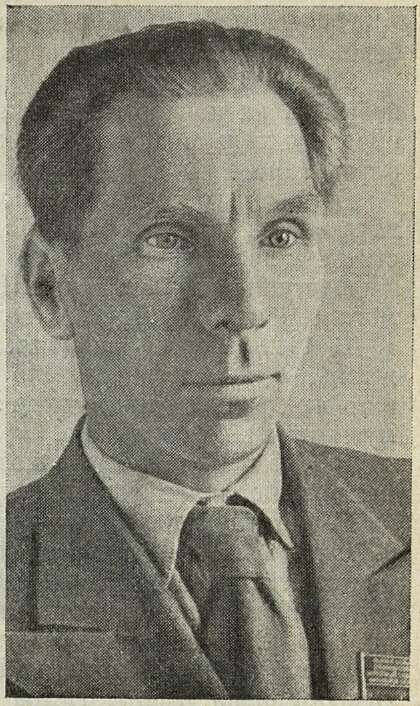

П. Ф. Шубин

Заслуженн. деятель искусств

Киргизской ССР, орденоносец

На музыкальных курсах он выдержал экзамены на «отлично», — особенно удивила экзаминаторов его музыкальная память.

Учился Шубин игре на рояле и скрипке. Однажды ему пришлось побывать на концерте Иосифа Гофмана. Игра знаменитого пианиста так поразила мальчика, что, бросив скрипку, он всецело отдался занятиям по фортепиано.

Дети «благодетельницы»-помещицы также играли на рояле. Но Петр затмевал их своей игрой. Это не понравилось помещице: она решила «отомстить» мальчику, лишив его материальной поддержки.

Наступили тяжелые дни. Шубин пошел играть в кино. Это еле-еле помогало ему не умереть с голоду.

В 1912 году он окончил курсы и начал самостоятельную трудовую жизнь, — как преподаватель музыки в сельскохозяйственном училище; в то же время он продолжал заниматься — частным образом — по теории музыки и по фортепиано.

В 1916 г. Шубин был призван на службу в царскую армию и направлен капельмейстером в музыкантскую команду. Там он прослужил до 1917 года.

В последующие годы — до 1919 г. — он снова музыкант-педагог; с 1919 по 1924 г. — в Красной армии, начальник музыкальных курсов и капельмейстер военного оркестра; затем — опять педагогическая работа в Оренбурге, концертная пианистическая деятельность. Так продолжалось до 1928 г., до отъезда в Киргизию — на новую творческую работу.

Правительство Киргизской республики отметило десятилетие большой созидательной работы Петра Федоровича Шубина, присвоив ему звание заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР. Киргизский народ избрал Шубина депутатом в Верховный совет Киргизской ССР.

Таков долголетний творческий путь Петра Федоровича Шубина, таковы его заслуги перед молодым музыкальным искусством Киргизской республики.

В. В. Целиковский

Василий Васильевич Целиковский родился в семье крестьянина Воронежской губернии.

Семье жилось трудно. Когда мальчик подрос, его отдали в учение к сапожнику. Ему не очень нравилась эта работа. И в один прекрасный день, когда хозяин послал его к заказчику, он ушел и больше не вернулся.

После этого он испробовал много профессий: учился на слесаря, работал в аптеке, даже странствовал с бродячим цирком.

Однажды отец Целиковского собрался ехать на работу в Астрахань. С ним увязался и сын. Здесь, в Астрахани, на музыкальные способности мальчика случайно обратили внимание. Было решено определить его в Астраханскую музыкальную школу. Он начал учиться играть на скрипке и пел в церковном хоре.

Время шло. Целиковский полностью отдался музыке. Зимой он учился, летом работал, — то рассыльным, то переписчиком. В 1916 г. он успешно окончил музыкальную школу.

Наступили исторические дни Великой Октябрьской социалистической революции. Вместе со своими товарищами Василий Целиковский ушел добровольцем в Красную армию. В 1919 г., во время восстания эсеров, Целиковский был захвачен белогвардейцами; его приговорили к расстрелу.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Декада киргизского искусства 7

- Мастера народного искусства 11

- Киргизская народная музыка 21

- О напевах киргизского эпоса «Манас» 33

- Мой творческий путь 38

- Мечта и явь 40

- Музыканты Советской Киргизии 42

- Горький и музыка 65

- Основной принцип эстетических воззрений С. И. Танеева 77

- О содержании и построении музыкально-теоретического образования 87

- Дискуссия о музыкальной критике 95

- Новые издания к юбилею М. П. Мусоргского 98

- Награждение участников декады киргизского искусства 100

- Хроника 101

- Два музыкальных фестиваля 104

- Концерт Мариан Андерсон 107

- О «Школе ф.-п. транскрипции» Гр. Когана 111

- Письмо из Австралии 112

- Хроника 113

- Женский танец из 2-го акта оперы «Айчурек» 115