Прим. 3

стве с рассказом Пимена. В свете этих музыкально-тематических связей — глубокий смысл открывается в обращении Григория к Годунову:

...А между тем отшельник в темной келье

Здесь на тебя донос ужасный пишет,

И не уйдешь ты от суда людского,

Как не уйдешь от божьего суда.

Если добавить, что тема Димитрия по своим интонациям близка теме «разоренной Руси»1, то будет ясно, что драма социальная и драма личная неразрывны в «Борисе Годунове».

Сцена в келье — это не только существенный этап в развитии действия, этап, без которого цельность драмы была бы разбита. Она вносит нечто новое в трактовку образа самого Бориса: Борис обрисован Пименом как политический интриган, не остановившийся перед преступлением для достижения власти.

Сцена в тереме имеет, как известно, две редакции, оставленные Мусоргским2.

В сцене Бориса с Ксенией и Федором раскрываются новые стороны его характера: нежный отец, заботливо и чутко относящийся к горю дочери; просвещенный человек своего времени, прекрасно понимающий важность образования для сына. Эти человеческие черты делают привлекательным образ Годунова. Однако центр устремления в этой картине — все-таки в знаменитом монологе и последующей сцене с Шуйским.

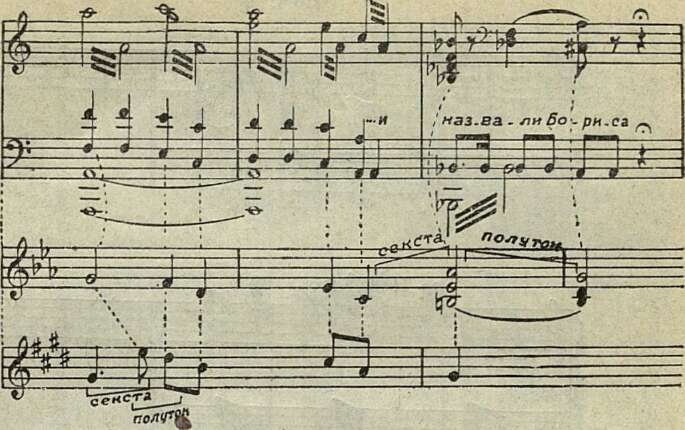

В первой, так называемой «предварительной» редакции Мусоргского монолог предваряется темой Бориса и цепью аккордов, играющей важную роль в дальнейшем. В этой цепи необходимо отметить хроматическую последовательность в верхнем голосе и кварто-терцовый оборот в басу. Именно эти обороты связывают монолог с рассказом Пимена о событиях в Угличе:

_________

1 На эту близость указывает в своей статье В. Беляев, — см. сб. «М.П. Мусоргский’). Гос. муз. изд-во, М. 1930.

2 Не будем описывать общее различие их: оно уже установлено блестящим сравнительным исследованием И. Глебова: «О подлинном «Борисе Годунове». Очерк 2-й: «Музыкально-драматургическая концепция оперы «Борис Годунов» — (сборник «М. П. Мусоргский. Статьи и материалы», М. 1932).

Прим. 4

Здесь устанавливается новая форма зависимости различных музыкальных эпизодов, вытекающая из самой сущности драматургической ситуации.

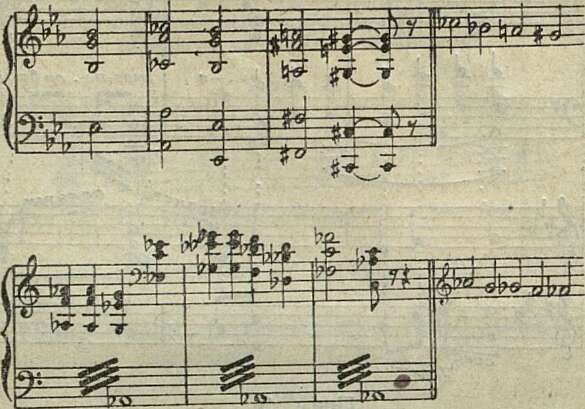

Монолог в первой редакции построен на двух лейтмотивах; один из них передает муки совести «царя-детоубийцы», другой — его заботы о царстве1. При всем различии этих лейтмотивов они близки друг другу:

Прим. 5

Близость их — в дорийской сексте (мажорная — большая — секста от тоники в миноре), столь характерной для тематики Мусоргского. В этих темах заложена и одна из характерных гармоний, часто встречающаяся в монологе (и других местах оперы), — минорное трезвучие с добавлением дорийской сексты, — моментами звучащая весьма патетично2.

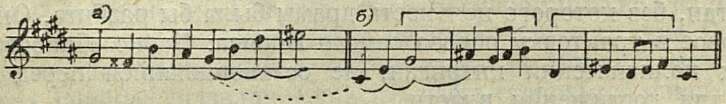

Через весь монолог проходит характерный оборот, использованный в различных вариантах семь раз. Он выражает тревожное настроение Бориса, томительное ожидание какого-то тяжелого несчастья, сурового приговора судьбы:

_________

1 См. трактовку, данную Ю. Келдышем в статье «Мусоргский и проблема наследства прошлого» (в сборнике «М. П. Мусоргский. Статьи и материалы»).

2 Малый септаккорд, возникающий от добавления к минорному трезвучию большой сексты, у романтиков приобрел значение аккорда «томления» («Тристан и Изольда» Вагнера). У Мусоргского значение этого аккорда, как видим, иное. Характерно, что Мусоргский, в отличие от Вагнера, применяет этот аккорд не в основном виде, а почти всегда в обращении; таким образом дорийская секста оказывается наверху, тогда как у Вагнера она превращается в малую терцию, лежащую ниже минорного трезвучия.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Автобиографическая записка 9

- Великий новатор музыкальной драмы 13

- К новым берегам... 26

- О музыкальном языке Мусоргского 35

- Образ Бориса в опере Мусоргского 44

- Мусоргский и Флобер (к истории либретто оперы «Саламбо») 59

- Мусоргский-пианист 66

- Письма Мусоргского к А. А. Голенищеву-Кутузову 74

- Неопубликованные письма В. В. Стасова 101

- Забытый современник М. П. Мусоргского 107

- Мусоргский на советской сцене 113