тина — «Кромы»). В этом — глубокое различие замыслов Пушкина и Мусоргского: у Пушкина «народ безмолвствует», подавленный кровавой расправой с семьей Годунова, но догадывающийся, что его мощь использована враждебными ему силами. Личная драма Годунова у Мусоргского предстает в ином освещении, чем у Пушкина.

Трагедия Годунова у Мусоргского — это трагедия человека, не сумевшего, несмотря на все свои благие начинания, облегчить участь народа. Борис, судя по отзывам современников — передовой человек своего времени. Народ не мог не понимать этого; и тем сильнее была неприязнь его к Борису, — не оправдавшему возлагавшихся на него надежд.

Первый выход Бориса. Борис чувствует, на какую высоту он поставлен историей; но едва достигнув желаемого, — уже страшится его. Именно эти чувства отображает первая тема Бориса, по своему характеру и отдельным интонациям близкая теме «разоренной Руси» (вступление к первой картине)1. Словно крадучись, вырастает из унисона тема Бориса, заканчиваясь мягкими секстаккордами. Особую мрачность придает ей аккорд VI минорной ступени в с-moll’е. В состав этого аккорда входит выразительный интервал уменьшенной кварты. Сползание аккорда VI ст. в доминанту основывается на энгармоническом равенстве звуков си и до-бемоль. При повторном проведении темы Бориса аккорд VI ст. становится субдоминантой к Es-dur’y. Это колебание c-moll — Es-dur, создающее переменный лад, оставляет впечатление неуверенности, «невольного страха» перед будущим. Далее вновь следует c-moll, что создает замкнутую тональную симметрию: c-moll — Es-dur — c-moll.

Развитием среднего звена является восторженное обращение Бориса к умершему царю Федору — «О, праведник...». Мусоргский здесь не пользуется церковными оборотами; простыми (до примитивности) средствами — тремоло струнных, чистая диатоника, высокий регистр — он изображает состояние Бориса. Такого рода прием характерен для отвлеченно-идеальной трактовки религиозных эпизодов у Мусоргского, чуждой официальной церковности2. Затем Борис обращается к народу, предлагая разделить с ним его торжество. Смены настроений в монологе отражаются в тональных соотношениях — c-moll — Es-dur — C-dur — путь к постепенному просветлению.

Облик Бориса в его первом выходе совпадает у Мусоргского с пушкинским Борисом. Стремление Бориса — «свой народ в довольствии, во славе успокоить» — проявилось в его знаменитой клятве — делить с народом последнюю рубашку. Пушкин (а за ним и Мусоргский) облагородил этот порыв Бориса, заменив его широким жестом:

«А там сзывать народ на пир...»

Следующая картина — в келье Чудова монастыря — весьма важна для общего развития музыкального материала оперы. Здесь впервые появляется тема Димитрия-царевича, становящаяся впоследствии и лейтмотивом Самозванца. Эта тема, однако, характеризует не только Димитрия; ее можно трактовать и шире — как

_________

1 Эта характеристика темы вступления из первой картины дана В. Беляевым (см. его статью «Борис Годунов», в сборнике «Мусоргский». М., Музсектор Госиздата, 1930, стр. 96).

2 См. аналогичные моменты в рассказе Пимена о смерти царя Федора, о чудена могиле Димитрия и др.

стремление Григория добиться царского венца. Она возникает уже при словах Григория:

Зачем и мне не тешиться в боях,

Не пировать за царскою трапезой

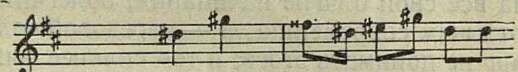

Прим. 1

В этом зачатке Темы Димитрия Мусоргский как бы воплотил сокровенные мысли Григория.

Более отчетливо видно формирование темы Димитрия в рассказе Пимена об угличских событиях1:

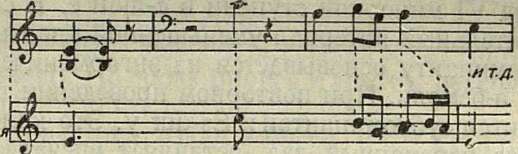

Прим. 2

Мусоргский, таким образом, гениально отобразил психологический процесс возникновения у Григория мысли о самозванстве: мысли самого Григория и рассказы Пимена. На первоначальной форме лейтмотива Димитрия (см. прим. 2) строится весь рассказ об убийстве царевича2. Появление темы звучит как естественный вывод из рассказа.

В рассказе все время ощущается невидимое присутствие Годунова. Смысловым кульминационным пунктом рассказа Пимена является момент, когда убийцы «назвали Бориса»: здесь становится явной скрытая до сих пор связь темы Димитрия с музыкальным материалом, характеризующим Бориса. Ритмически увеличенное проведение начальной мелодической ячейки темы Димитрия (см. стр. 73–74) прямо указывает на связь с темой Бориса. Но в конце рассказа, при упоминании имени Бориса, эта связь еще более усиливается введением гармонического оборота из темы Бориса — VI ст. — V ст. (в d-moll’e) (см. прим. 3).

Эта взаимосвязь различных музыкальных образов замечательно передает завязку драмы и зарождение у Григория мысли о самозванстве. Все действующие лица как бы связаны невидимыми нитями, которые постепенно становятся заметными — в процессе музыкальнодраматургического развития. Перед глазами старца Пимена неотступно стоит образ цареубийцы, которого он должен разоблачить. Невольным орудием этого разоблачения становится Григорий.

Использованием гармоний темы Бориса в заключительных словах Григория Мусоргский еще яснее показывает связь мысли о самозван-

_________

1 См. стр. 71–72 клавира под ред. П. Ламм, изд. Музсектора, М. 1928. Все ссылки в дальнейшем будут даваться по этому изданию.

2 В превосходном анализе этого рассказа, сделанном И. Глебовым (см. его статью «Оркестр Мусоргского» в сборнике «М. П. Мусоргский», Музсектор, М. 1930), не указана, однако, эта мелодическая связь начального эпизода в рассказе Пимена с темой Димитрия.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Автобиографическая записка 9

- Великий новатор музыкальной драмы 13

- К новым берегам... 26

- О музыкальном языке Мусоргского 35

- Образ Бориса в опере Мусоргского 44

- Мусоргский и Флобер (к истории либретто оперы «Саламбо») 59

- Мусоргский-пианист 66

- Письма Мусоргского к А. А. Голенищеву-Кутузову 74

- Неопубликованные письма В. В. Стасова 101

- Забытый современник М. П. Мусоргского 107

- Мусоргский на советской сцене 113