По своему содержанию пианистическое творчество Г. Гинзбурга продиктовано требованиями широких аудиторий — новых советских людей. Его игра доходчива, понятна большому кругу слушателей. Г. Гинзбургу удаются исполнения широко известных произведений — например этюдов Паганини — Листа (в особенности «Кампанеллы»), некоторых песен Шуберта в обработке Листа («Серенада», «Лесной царь»), 6-й рапсодии Листа, рондо «alla turca» Моцарта. Все эти произведения приобретают в исполнении Гинзбурга свежесть, блеск и простоту.

Этот дар популяризации накладывает на всю концертную деятельность энергичного пианиста благородную печать широкого просветительства.

Игра Г. Гинзбурга свидетельствует о том, как изменяется в Советском Союзе, в условиях непрестанного роста массовой музыкальной культуры, академическое исполнение, выявляющее лучшие отстоявшиеся традиции. В этом отношении Г. Гинзбург является подлинным учеником А. Б. Гольденвейзера, деятельность которого характеризуется стремлением к музыкальному просвещению масс.

Сочетание высокой пианистической культуры, безукоризненного выполнения всех технических заданий и тонкого интеллектуализма с умением дать нужный широкий масштаб — составляет самую привлекательную сторону творчества этого выдающегося художника.

Солидный, все время растущий репертуар Г. Гинзбурга охватывает важнейшие эпохи, стили и жанры фортепианной литературы, — начиная от крупных произведений Баха до утонченных миниатюр XVIII в., от монументальных сонат Бетховена до живописных созерцательных лирических пьес Листа, от ноктюрнов Шопена до ослепительных фейерверков листовских фантазий, рапсодий и транскрипций.

В сущности говоря, все лучшие интерпретации Г. Гинзбурга буквально подсказаны массовой советской аудиторией, навстречу которой всегда с такой охотой идет этот выдающийся художник. Некоторые лучшие достижения Г. Гинзбурга уже запечатлены в граммофонной записи. На них нужно учиться эстетике пианистического мастерства и умению устранять все искусственное, надуманное, выявлять простое, подлинно-эстетическое.

Субъективно — популярность игры артиста обусловлена его сильным, здоровым темпераментом.

В последние годы из числа одаренных учеников А. Гольденвейзера ярко выделилась воспитанница особой детской группы при Московской консерватории, а ныне — студентка консерватории — юная Роза Тамаркина.

Весной 1937 г. она получила второй приз на третьем международном

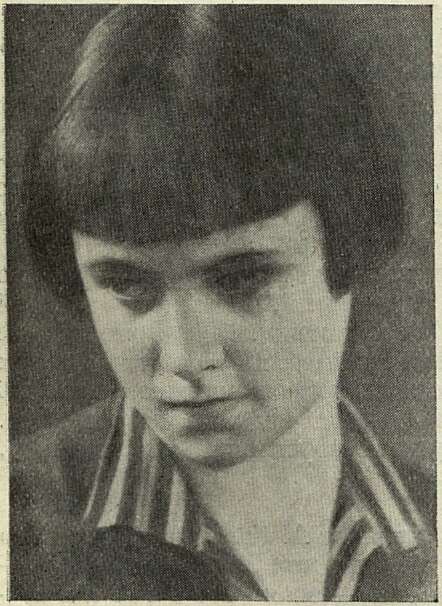

Гр. Гинзбург

шопеновском конкурсе в Варшаве. Эта победа самой юной участницы конкурса вызвала бурю восторга как у нас, в Советском Союзе, так и за рубежом. Публика, присутствовавшая в зале Варшавской филармонии, проявила необычайный энтузиазм. Шестнадцатилетняя Роза стала предметом всеобщего внимания. Вот что писали о ней варшавские газеты: «...Большой размах игры при исключительной музыкальности, великолепной технике и культуре звука, образцовое, безупречное знание исполняемых произведений, всепобеждающая молодость характеризуют ее игру...»

«...В исполнении Шопена Роза Тамаркина показала привлекательные черты своей яркой художественной индивидуальности. Ее полная эмоциональности игра выделяется отчетливостью рисунка музыкальной фразы. В исполнение программы Тамаркина вложила всю силу своего большого таланта...»

Пресса отмечала также заслуги советской пианистической школы, которая дала воспитание юной музыкантше: «Занятия с Гольденвейзером дали самородку Розе Тамаркиной правильное художественное развитие и первоклассную пианистическую культуру».

В то время репертуар Тамаркиной был еще не очень велик. Она часто выступала, исполняя обычно веете же произведения: концерт f-moll Шопена, его первую балладу, ноктюрн H-dur, пятый этюд, несколько других шопеновских миниатюр, десятую рапсодию Листа... Но при ограниченности репертуара, естественной для очень молодой пианистки, игра ее поражала своей полной гармонической естественностью.

Такая цельность исполнения встречается либо у очень зрелых, законченных в своем мастерстве артистов, либо у очень юных талантов, не утерявших драгоценной непосредственности обаяния художественной интерпретации, руководимых умным и осторожным педагогом. В этом отношении Р. Тамаркина оказалась в весьма благоприятных условиях: ее артистическое детство протекло в классе прекрасного педагога Н. М. Гольденберг, при Киевской консерватории; последние несколько лет она работает под наблюдением профессора А. Гольденвейзера, правильно и четко направляющего развитие этого поэтического дарования.

Поэтичность — вот то несколько расплывчатое слово, которое приходит на ум всякому, слушающему Розу Тамаркину. Каждый возраст имеет свои отличительные черты интерпретации, и ранняя юность обладает неповторимым обаянием исполнения. Нередко молодые пианисты «умничают», подделываясь «под взрослых» пианистов и подражая кому-либо из знаменитых исполнителей. Ничего этого нет у Розы Тамаркиной. Свежесть ее трактовки, идеальная правильность и живое дыхание подлинного таланта слышны в каждом ее исполнении. Ее творческая юность настолько поэтична, что отдельные, порой наивные несовершенства почти не вредят молодой пианистке.

Р. Тамаркина

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Отчетный доклад т. Сталина на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) 7

- Расцвет социалистической культуры 45

- В честь XVIII съезда партии большевиков 48

- Стилевые черты советской музыки 51

- Работать над советской оперой 57

- О музыкальной науке 64

- О симфонизме Глинки 68

- Неизданная партитура М. И. Глинки 75

- Т. Г. Шевченко и украинская народная песня 85

- Соната h-moll Листа в свете его эстетики 102

- Советские школы пианизма. Очерк 3: А. Б. Гольденвейзер и его школа 109

- Источник вдохновения 117

- 20-летие Малого оперного театра 118

- В Ленинградском союзе советских композиторов 120

- Сумбур вместо критики 122

- О награждении Ленинградского государственного академического Театра оперы и балета имени С. М. Кирова 125

- 17. О награждении Ленинградского государственного академического Малого оперного театра 126

- Шевченко в музыке 127

- Композиторы к XVIII съезду ВКП(б) 128

- К юбилею Т. Г. Шевченко 129

- Некролог. В. М. Зарудная 129

- Музыкальная жизнь за рубежом 130

- Памяти Леопольда Годовского 133

- Хроника 135