Прим. 5. Andante

Вне всякого сомнения, песенная, эмоциональная тема 2-й части — лучшая тема симфонии, хорошо запоминающаяся с первого же раза. Песенную тему вообще гораздо труднее разрабатывать. Будашкин удачно справляется с этой задачей: тема проводится солирующими деревянными, не повторяясь, а непрерывно развиваясь. Развитие это приводит к мощному tutti. Мелодия звучит здесь очень насыщенно, широко, эмоционально.

Напрасно только автор перегрузил оркестровку звучанием медных духовых — трубами, валторнами, тромбонами. Это придало ненужную «вязкость» оркестру. Как и в 1-й части, спад после кульминации идет на тоническом органном пункте.

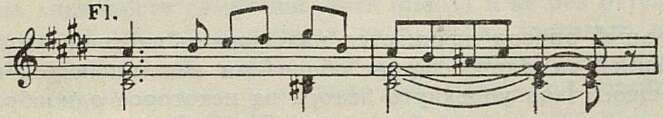

В среднем эпизоде 2-й части симфонии — до пассакалии — у флейт появляется в обращении основная тема (cis-moll):

Прим. 6.

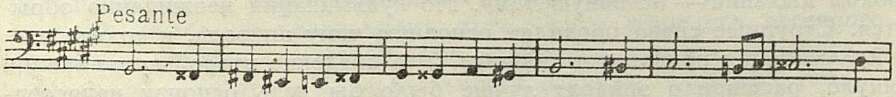

Тяжело, в низком регистре, у виолончелей и контрабасов излагается тема пассакалии:

Прим. 7.

На остинатном басе звучит мелодия солирующего кларнета, а затем гобоя. Этот эпизод напоминает героическое траурное шествие. Оно глубоко эмоционально, песенно и является одним из самых сильных мест симфонии.

На остинатной же басовой фигуре делается подход к кульминации; здесь контрапунктически сплетаются основная тема 2-й части и тема — ее обращение (в мажоре).

Снова длиннейший органный пункт сначала на уменьшенной квинте, а затем — на секунде. Это еще резче подчеркивает трагическое звучание пассакалии. На отчлененной от основной темы фигуре наступает реприза: кларнеты в основной тональности (e-moll) излагают

главную тему. Снова появляется органный пункт на доминанте, а затем на тонике. Вторая часть кончается pianissimo, подобно первой.

В 3-й части — главная партия, как и в 1-й части, состоит из двух элементов:

Прим. 8.

У валторн появляется главная тема 1-й части симфонии. Кульминация кончается «срывом» — остаются литавры и остинатный бас. Впервые во всей симфонии (и в этом отличие — в положительном смысле — 3-й части от других) здесь выступают помимо деревянных другие солирующие инструменты. В частности удачно использована перекличка засурдиненной трубы и валторны, divisi первых скрипок. Подход к центральному эпизоду происходит опять на «растворении» звучности и на фоне «копошащихся» в низких регистрах виолончелей и контрабасов. Здесь уже слушателю становится ясно, что автор слишком злоупотребляет одним и тем же приемом: вспомним финалы первого Allegro, Andante, финалы отдельных разделов внутри 2-й части. При этом во всех этих случаях совершенно аналогична инструментовка (виолончели и контрабасы).

Центральный эпизод начинается изложением на тоническом органном пункте песенной мелодии, своими оборотами напоминающей протяжную русскую песню. Надо упрекнуть автора за некоторое однообразие выразительных приемов: исполнение напевной темы солирующим кларнетом (на фоне остинатного баса) уже не раз встречалось в симфонии. Далее, тема передается (как это уже было в пассакалии) солирующему гобою, а затем переходит к струнной группе. Начинается подход к кульминации. Здесь композитор показал большое мастерство, умело развив — на широком дыхании — основную тему. Но кульминация неожиданно обрывается. Струнные снова проводят основную тему эпизода, и только вторая кульминация приводит к репризе. Это введение второй кульминации затянуло, расширило эпизод; лучше было бы дать репризу непосредственно после первой кульминации. Сам по себе прием вступления репризы на pianissimo после tutti оркестра надо признать удачным. Реприза повторяет материал экспозиции. В конце ее перед кодой вводится органный пункт. В коде проходит тема из центрального эпизода; в конце коды она идет Maestoso, в увеличении в tutti оркестра. Заканчивается финал на тоническом органном пункте pianissimo, как и предыдущие части.

______

Таков беглый обзор симфонии. Излагая ее строение, я уже отмечал ряд недостатков. Здесь еще раз подчеркну их. Недостаточно органично и полноценно развитие основной (первой) темы в разработке Allegro

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Против рапмовщины и формализма 7

- Милий Балакирев 11

- Испанская народная музыка 32

- Армянские народные певцы — ашуги 43

- «Тош-бек и Гуль Курбон» (памирская народная сказка) 60

- Симфония Николая Будашкина 70

- «Украинская рапсодия» Евгения Голубева 76

- «Айно» Р. Пергамента 83

- Пластинка и ее применение 87

- Впечатления от московского концертного сезона 1936–1937 гг. 100

- Балет для детей («Аистенок» Д. Клебанова в филиале ГАБТ СССР) 102

- По поводу постановки «Вертера» 104

- «Проданная невеста» Ф. Сметаны в Ленинградском Малом оперном театре 105

- 2-й конгресс Народной Музыкальной Федерации (Париж) 106

- Музыкальный быт Голливуда 110

- Пушкин в романсах и песнях советских композиторов 113

- Истоки русского романса 115

- О фортепианной литературе для детей 117