советской музыкальной школы. На них еще лежит (в большей или меньшей мере) печать творческой юности, но каждая из них отлична своим индивидуальным стилем; в своих первых симфонических опусах авторы эти демонстрируют уже солидное мастерство и умение мыслить симфоническими образами. И это дает право предполагать, что в ближайшее время советское симфоническое творчество даст новые, еще более яркие, значительные произведения.

Николай Будашкин окончил в этом году Московскую консерваторию. Ему 27 лет. Он ученик проф. Мясковского. Комсомолец. Пришел на музыкальный рабфак от кузнечного горна. Когда работал на Читинском ремонтном заводе, посещал самодеятельные музыкальные кружки. В 1929 г. приехал в Москву — поступил на рабфак, а затем в консерваторию.

Настоящая творческая работа Будашкина началась только с поступлением в класс Н. Я. Мясковского. За время учебы у Мясковского Будашкиным написаны: «Мордовская сюита» для большого оркестра, сюита для домрового оркестра, сонатина для ф-п.; два хора на слова Пушкина, ряд мелких произведений. Но самым главным творческим итогом этих лет явилась симфония e-moll в трех частях (исполненная дважды весной текущего года). Симфония эта показала незаурядное дарование молодого композитора.

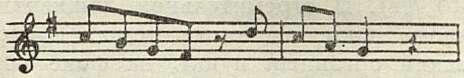

1-я часть симфонии написана в классической форме сонатного Allegro. Она начинается сразу с изложения главной партии:

Прим. 1.

Эта первая тема очень эмоциональна и, вместе с тем, проста и лаконична. Она содержит два противоречивых элемента, и это создает благоприятные условия для ее симфонического развития. Непосредственно после изложения первой темы у струнных начинается ее разработка, главным образом второго элемента «б». «Перекличка» деревянных и струнных подводит к первой кульминации, построенной на отчлененном от главной темы мотиве:

Прим. 2.

Внезапный срыв: — одни валторны, подобно эхо, интонируют основной мотив.

У кларнетов появляется тема связующей партии: она контрапунктирует со вторым мотивом главной партии, который, постепенно видоизменяясь, подготовляет появление побочной партии (в G-dur):

Прим. 3.

По своему характеру она противоположна главной партии: она лирична, покойна, напевна. Однако, на мой взгляд — по своей эмоциональной выразительности — она все же слабее других тем симфонии. Мелодия «перехватывается» струнными, поднимается широкой волной в верхние регистры; противодвижение деревянных как бы останавливает ее развитие. У струнных возникает новая волна — теперь она достигает кульминации. У фагота слышны отголоски первой темы. Начинается разработка. Первый раздел ее основан главным образом на второй теме. Ей контрапунктирует противосложение, взятое также из развития второй темы:

Прим. 4.

и т. д.

Сюда же вклиниваются обрывки второго элемента первой темы. Второй раздел разработки основан на главной теме (первый элемент), значительно измененной, «хроматизированной». Но эта трансформация темы не оправдана предыдущим развитием, недостаточно логична: до сих пор главная тема в разработке почти не появлялась. Композитор не показывает постепенное видоизменение темы, а сразу дает ее в значительно измененном виде. Это звучит слишком неожиданно, внезапно. Кульминация разработки основана на первой теме, которая звучит у валторн fortissimo и поддерживается всеми медными. Она органически переходит в репризу. Этот переход сделан с большим мастерством. Искусное использование доминантового органного пункта, экономная, но яркая инструментовка — делают переход к репризе одним из лучших мест симфонии.

Реприза сокращена — по сравнению с экспозицией. В таком изложении ее кульминация несколько проигрывает, так как теперь она непосредственно примыкает к главной кульминации в конце разработки. В E-dur’e вступает побочная партия. Первая часть заканчивается большой кодой (Presto 6/8). В стремительном движении проносятся в необычном «смещенном» виде знакомые темы. В момент кульминации начинается тонический органный пункт, на фоне которого идет постепенное diminuendo. Первая часть кончается спокойно, pianissimo — на тонической гармонии.

2-я часть симфонии (Andante) логически вытекает из финала первой части: скрипки излагают рр главную тему:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Против рапмовщины и формализма 7

- Милий Балакирев 11

- Испанская народная музыка 32

- Армянские народные певцы — ашуги 43

- «Тош-бек и Гуль Курбон» (памирская народная сказка) 60

- Симфония Николая Будашкина 70

- «Украинская рапсодия» Евгения Голубева 76

- «Айно» Р. Пергамента 83

- Пластинка и ее применение 87

- Впечатления от московского концертного сезона 1936–1937 гг. 100

- Балет для детей («Аистенок» Д. Клебанова в филиале ГАБТ СССР) 102

- По поводу постановки «Вертера» 104

- «Проданная невеста» Ф. Сметаны в Ленинградском Малом оперном театре 105

- 2-й конгресс Народной Музыкальной Федерации (Париж) 106

- Музыкальный быт Голливуда 110

- Пушкин в романсах и песнях советских композиторов 113

- Истоки русского романса 115

- О фортепианной литературе для детей 117