в воображении слушателя окончательно вырисовывается могучий образ народного шествия.

Троекратное проведение главной партии1 в постепенном динамическом нарастании — придает этой величавой картине глубокую перспективу.

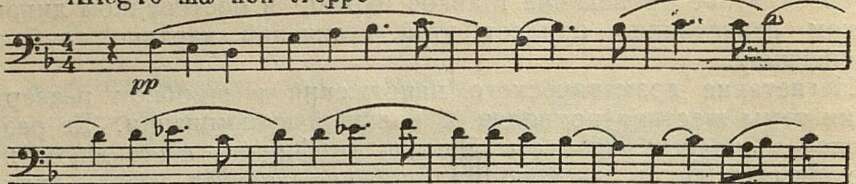

Нагнетание драматического напряжения в широком развертывании темы шествия приводит к большой кульминации. Ее разрешение — в среднем эпизоде (3-й части симфонии), с его двумя превосходными темами, из которых особенно волнует вторая лирическая (в d-moll):

Прим. 8.

В ниспадающих скорбных интонациях этой темы с глубокой искренностью высказана долго сдерживаемая печаль. В ней нет ни пышной ораторской декламации «над прахом погибших героев» — в духе Берлиоза (вспомним его реквием), ни безысходных мрачных ламентаций, столь свойственных ранним сочинениям самого Мясковского (вспомним похоронный финал его 3-й симфонии). Строгий спокойный колорит сохранен и здесь.

Важно отметить, что весь этот лирический эпизод траурного марша изложен очень сжато (без романтического многословия) и, к тому же, насыщен интонационно-ритмическим материалом главной партии, — что создает впечатление железного единства целого.

Развитие лирических тем среднего эпизода непосредственно вводит в репризу: вновь — дважды— проходит величаво-простая и суровая тема шествия. В небольшой коде, как далекий отголосок, звучит лирическая фраза (см. прим. 8) из среднего эпизода этого — в подлинном смысле слова — траурно-героического марша.

В своей 16-й симфонии Мясковский остался до конца верным ясным принципам бетховенского симфонизма. Большой, оптимистический финал задуман в плане синтеза драматического развития первых трех частей симфонии.

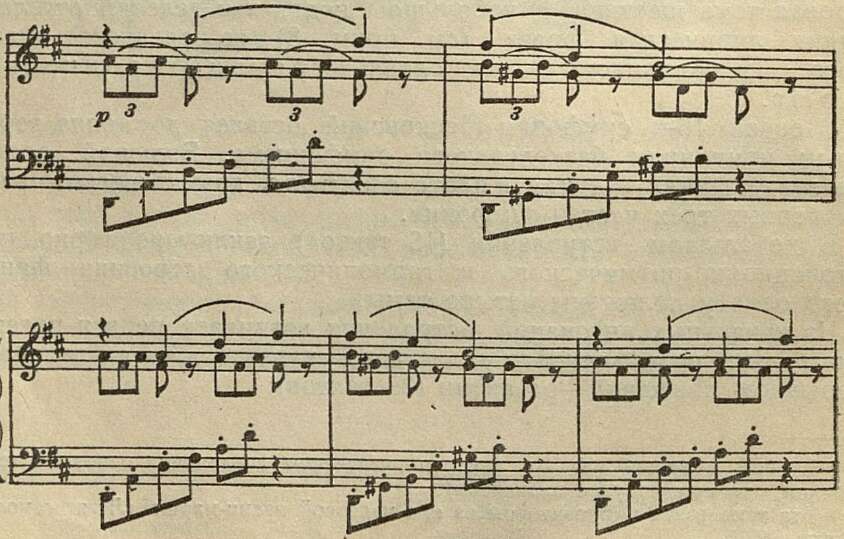

В небольшом вступлении (16 тактов) заключено зерно всего интонационно-ритмического и гармонического строения финала. В его основу положены четыре темы. Из начальных интонаций вступления возникает первая песенная тема (F-dur) устремленного «полетного» характера.2 Она дана в непрерывном движении — развитии (39 тактов):

_________

1 Второй и третий раз — в контрапунктическом соединении основной темы с побочной,— по существу ее вариантом.

2 Эта тема взята композитором из его массовой песни-марша «Летят самолеты» Музгиз, 1932).

Прим. 9.

Allegro mа non troppo

заполняющем всю главную партию экспозиции. Вторая и третья темы составляют побочную партию. Вторая тема (в d-moll) — как видит читатель — близка по своему интонационному материалу лирической теме из 1-й части симфонии (см. прим. 2 и 10). Но здесь — в соответствии с общим развитием музыкального материала финальной части — эта тема (с ее острым и четким ритмическим рисунком) приобретает иной — решительный, волевой характер:

Прим. 10.

Третья — «парящая» тема, на широком большом дыхании,— является непосредственным результатом развития первой и, отчасти, второй темы финала:

Прим. 11.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Смерть подлым врагам народа, реставраторам капитализма! 11

- Стереть с лица земли подлых изменников родины 14

- Народность и мастерство 15

- 16-я симфония Мясковского 24

- О песне «От всей души» Мясковского 39

- Скрипичный концерт Ю. Яцевича 43

- Романсы Ю. Бирюкова, К. Макарова-Ракитина и Л. Книппера на тексты Пушкина 47

- Пушкин в творчестве советских композиторов 63

- Пушкин в библиотеке П. Чайковского 72

- Неизданные письма М. А. Балакирева к Ц. А. Кюи 96

- Первый всесоюзный фестиваль народного танца 103

- Арктический рейс бригады Московской консерватории 107

- «Свадьба Фигаро» в филиале ГАБТ 110

- «Тихий Дон» в Свердловской опере 112

- Концерт Отто Клемперера 114

- Эрнст Буш — певец-трибун 115

- Концерт профессора К. Н. Игумнова 117

- На темы дня 118

- Всем музыкантам Советского Союза 119

- Расширенное собрание президиума ССК 119

- Фортепианный концерт А. Хачатуряна 120

- В Ленинградском Союзе советских композиторов 121

- Работа ленинградских композиторов над историко-революционной тематикой 122

- А. В. Затаевич 123

- Яков Шейфер 124

- Нотное приложение. «На холмах Грузии» 125

- В редакцию журнала «Советская музыка» 130