ограничивать сферу киргизской музыки светлой лирикой. «Песня узника» М. Баетова, полная страстной тоски и суровой силы, раскрыла иной мир образов.

Стремление к мелодической выразительности, эмоциональная «открытость», песенная широта присущи всем исполненным в концерте вокальным сочинениям. Вместе с тем, есть в них и общий недостаток, — пассивная роль фортепьяно, как правило, выполняющего лишь скромную функцию сопровождения.

Интерес вызвало исполнение двух частей Струнного квартета С. Медетова. Более удачной из них показалось Скерцо, с подвижной яркой мелодикой, развитой квартетной фактурой. Фортепьянные пьесы Г. Окунева созданы на темы киргизских акынов. Этот небольшой цикл из трех контрастных миниатюр мог бы войти в репертуар многих наших пианистов. Смелое развитие красочного тематического материала и самобытной ладовой основы, изобретательность фортепьянного письма (особенно в последней пьесе) — все это качества, которые особенно отрадно отметить у молодого композитора. Г. Окунев совсем недавно начал свою работу в Киргизии, но результаты ее очень плодотворны.

Прозвучали в концерте две части струнного Квартета В. Власова — произведения, мастерски сделанного, своеобразного по языку и приемам изложения. Хорошо были приняты слушателями фрагменты из оперы В. Власова, А. Малдыбаева и В. Фере «Манас», ария Токтогула из их же оперы «Токтогул».

Успеху программы способствовало отличное исполнение. У солистов Киргизского оперного театра И. Деркимбаевой, С. Бекмурадовой, А. Мырзабаева и С. Токтоналиева прекрасные вокальные данные, музыкальность сочетаются с высокой профессиональной культурой. Исполняя свои пьесы, Г. Окунев проявил незаурядные пианистические способности. В концерте выступили струнный квартет аспирантов Московской консерватории (Э. Браккер, Н. Байкова, Г. Одинец, К. Цветкова), концертмейстеры С. Окунь и С. Мнацаканова.

Г. Шантырь

*

Пианисты

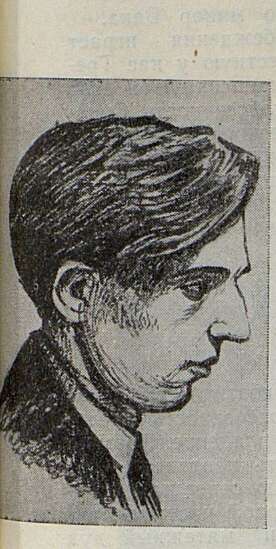

В. Ашкенази

Рис. Б. Тедерса

Еще в совсем юные годы игра В. Ашкенази приводила слушателей в восхищение феерической виртуозностью, легкостью и точностью исполнения. Ныне в пианисте пробудился художник. Он стремится возможно шире и глубже познать музыкальную литературу, пытлив к вопросам интерпретации, огромные успехи сделал в овладении певучим фортепьянным звуком. Успехи молодого музыканта наглядно показал его недавний концерт (7 октября, Большой зал консерватории).

В исполнении ми-минорной Партиты И. С. Баха пленяли благородная простота, выразительность, чувство стиля. Разнообразно воплощает пианист спокойную Аллеманду, живую Куранту, строго торжественную Сарабанду, близкий народному танцу Гавот, выпукло ведет многоголосие — в среднем эпизоде Токкаты и в Жиге. Звучание легкое и звонкое, отличная выравненность пассажей в legato. Молодой артист не остается в рамках традиционного исполнения, вносит в интерпретацию Баха дыхание живого чувства.

Трудности трех пьес Равеля «Ночной Гаспар» для В. Ашкенази не существуют.

Он увлечен музыкой и с художественностью передает каждую деталь равелевских картин: в «Скарбо» особенно ярко раскрывает сложную ритмическую структуру и причудливую смену звуковых натисков, в «Виселице» — наплывы неотвязных фантастических видений, в «Ундине» — прозрачность и переливы звучаний. Вариации Брамса на тему Генделя он играл технически законченно и многое с настроением, но еще без достаточной эмоциональной наполненности. И в «Мефисто-вальсе» Листа, сыгранном на бис, больше увлечения виртуозной, динамической стороной, нежели романтическими мефистофельскими «парованиями».

Блестяще в техническом отношении исполнение этюдов Шопена, соч. 10 — серьезное достижение В. Ашкенази. Некоторые из этюдов давно не приходилось слышать в такой ослепительной передаче: ля-минорный, соль-бемоль-мажорный, оба до-мажорных, ми-бемоль-мажорный. Лишь в некоторых случаях сказывалась недостаточная зрелость концертанта. В исполнении Этюда ми мажор отсутствовала широта мелодического дыхания (В. Ашкенази вообще свойственно несколько мельчить фразу), сопровождение было прерывистым и торопливым. Не во всем органично rubato Этюда фа минор, еще не постиг пианист трагедийности звучания Этюда до минор.

Феноменальное виртуозное мастерство, внутренний рост В. Ашкенази все расширяющийся кругозор, наконец, обаятельная жизнерадостность таланта служат залогом его дальнейших творческих успехов.

*

А. Ведерников

Рис. Б. Тедерса

Интерпретация этого пианиста отличается ясностью мысли и содержательностью, программы его выступлений всегда знакомят с новым. Неудивительно, что от концерта к концерту у него все больше внимательных и благодарных слушателей. Свой вечер (4 октября, Малый зал консерватории) А. Ведерников посвятил произведениям И. С. Баха, Хиндемита и Дебюсси.

Превосходно были сыграны этюды Дебюсси. Как и его учитель, Г. Нейгауз, А. Ведерников играет весь цикл. Он раскрывает в этих пьесах образность, богатство переменчивых настроений, умеет со всей гармоничностью воплощать форму. Пианист нашел свое толкование цикла. Есть здесь и живость, и грация, нередко блеск, но прежде всего музыка. Играя этюды с большой свободой, А. Ведерников подчиняет исполнение тщательно продуманному плану. Его трактовка заинтересовывает изобретательностью штрихов, либо найденной деталью, либо звуковым очарованием.

Это таяния звучности в этюде «Кварты», тонкая звукопись в «Украшениях», блестящая по динамике репетиция в «Повторяющихся нотах», богатая палитра переливающихся звучаний в «Противопоставлении звучностей», почти импровизационная свобода в «Сложных арпеджио». Особенно хороши моменты, когда пианист полностью увлечен музыкой, но иногда рассудочность сдерживает его чувство и тогда исполнению недостает импульса, нерва (так было в этюдах «Октавы» и «Аккорды»). Порой недоставало педальной гулкости, широких волн педали, обогащающих тембральность.

В исполнении «Итальянского концерта» Баха можно отметить и четкость артикуляции, и звуковую контрастность, но не хватало яркости, выпуклости, волевого начала. Лучше других была сыграна печальная медленная часть — прочувствованно и музыкально. Интерес вызвала небольшая динамичная Фантазия до минор Баха.

С большой силой убеждения играет А. Ведерников мало известную у нас Третью сонату Хиндемита, написанную в 1936 году. Он подчеркивает классичность Сонаты, возвышенность этического начала музыки, оставаясь в рамках камерного музицирования. Можно представить, впрочем, и другое толкование хиндемитовской Сонаты, более насыщенное, монументальное...

*

С. Нейгауз

Рис. Б. Тедерса

В программу концерта С. Нейгауза (5 октября, Малый зал консерватории) вошли произведения Шопена, Дебюсси и Равеля.

Игра его чарует лиризмом. В фразировке подкупает естественное декламационное начало. У С. Нейгауза все непринужденно, овеяно мечтательностью либо по-юношески порывисто. Он многое унаследовал от отца и, прежде всего, — творческий дар музицирования, высокую звуковую культуру. Большой свободой и обаянием отличалась передача шопеновских сочинений.

Здесь ярко проявилась поэтичность натуры исполнителя. Сосредоточенность и глубина мысли, блестящее владение формой, выразительная страстность кантилены — все способствовало раскрытию содержания симинорной Сонаты. В первой части пианисту удалось воплотить и мятежный дух основного образа, и многообразие лирических настроений. Строго, драматически насыщенно была сыграна разработка.

Запомнилось легкое, как бы окрыленное исполнение пассажей скерцо. Непрерывная педализация в среднем разделе скерцо сообщала звучанию тончайшую вибрацию. Широкой звуковой палитрой отличалось исполнение Largo (особенно выразительно звучал хоральный эпизод). С подъемом был сыгран финал Сонаты.

Интересный исполнительский замысел Четвертой баллады, Третьего скерцо и ми-мажорного Ноктюрна принадлежит зрелому художнику, умеющему выявить в шопеновской музыке и пафос мысли, и романтическую взволнованность души, и неисчерпаемую фантазию. Пусть не все было ровным в интерпретации С. Нейгауза, —

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Творчество молодых 5

- Несколько заметок о воспитании молодежи 18

- Обучение и воспитание нераздельны 19

- Не забывать о национальной самобытности 24

- Пути современного новаторства. Статья 2 27

- Из воспоминаний о В. Захарове 42

- Три песни В. Соловьева-Седого 50

- Казахская симфония 55

- Поэма С. Урбаха 59

- Киргизский оперный театр 62

- «Эсмеральда» 68

- Иркутская оперетта в столице 71

- Джиакомо Пуччини 74

- Воспоминания и раздумья 85

- Международный конкурс имени Дж. Энеску. Соревнование скрипачей 94

- Международный конкурс имени Дж. Энеску. Конкурс пианистов 98

- Юбилейные концерты Д. Ойстраха 100

- Концерты киргизской музыки 101

- Концерты киргизской музыки 102

- Пианисты 103

- Встречи с американской музыкой 105

- Ютта Цофф 108

- Органист Вольфганг Шетелих 108

- Зигфрид Беренд 109

- Квартет имени Сметаны 110

- Лоиз Маршалл 110

- Павел Кармалюк 111

- С. Фурер 112

- Неделя болгарской музыки в Минске 112

- По Сибири и Заполярью 114

- Рождение оркестра 119

- Встречи с польскими товарищами 121

- О чем я расскажу американскому народу 123

- «Эдип» Энеску в Бухарестском театре 125

- Музыкальный Берлин 128

- Два фестиваля — два мира 131

- Успех советского оркестра в Брюсселе 133

- В музыкальных журналах 137

- Памяти Воана Уильямса 139

- Стеван Христич 140

- Ценный труд о большом музыканте 141

- Книга о Григе 142

- Польская книга о скрипичных мастерах 143

- Статьи китайских музыкантов 144

- Н. Пейко. Соната для фортепиано ми минор (соч. 1946–1954 гг.) 145

- Квартет № 1. Партитура 145

- А. Шаверзашвили. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели 146

- Нотографические заметки 146

- Сборник детских песен 146

- М. Кусс. Два романса на стихи поэтов-революционеров для среднего голоса в сопровождении фортепиано 146

- Новые ноты 147

- Композиторская молодежь в трех республиках 148

- Творческий отчет А. Степаняна 148

- Новые сочинения ленинградцев 149

- Гастрольные концерты 151

- Искоренять пошлость в музыке 152

- Филармония в новом сезоне. Свердловск, Горький, Воронеж 152

- Декада киргизского искусства и литературы 154

- Международный конкурс в Женеве 156

- Зарубежные музыканты в Советском Союзе 156

- Артисты Большого театра в Орехово-Зуево 156

- Новые спектакли 156

- На театральной конференции 157

- А. Н. Должанский 158

- А. А. Гозенпуд 158

- Ю. А. Кремлев 158

- М. О. Янковский 159

- А. А. Альшванг 159

- Л. М. Пульвер 160

- В несколько строк 160

- А. М. Веприк 161

- А. Е. Туренков 161

- С. Б. Оксер 162

- Указатель к журналу «Советская музыка» за 1958 год 163