Образ Гюлюш — один из самых ярких в драме Джабарлы. Значительное место отведено ей и в опере (отметим ее выразительное ариозо в первом акте). Можно пожалеть только об отсутствии развернутой «портретной» арии Гюлюш.

Удачны жанровые характеристики стариков Атакиши и Бабакиши (запоминаются куплеты Атакиши в первом акте и близкая ашугским напевам песня Бабакиши в финале).

Образу героини противопоставлена психологически развитая характеристика Балаша. Ее экспозицией служит легкомысленно-беспечная песня Балаша, восхищающегося красотою Дильбер перед ее портретом (в первом акте) .

Взаимоотношения Балаша и Севиль выражены драматическим лейтмотивом, играющим важную роль во всей опере, особенно в партии Балаша:

Пример

На этой теме основаны ария Балаша в третьем акте, его дуэты с Севиль и ряд других эпизодов. По мысли автора, это лейтмотив личной драмы героев; его настойчивое звучание в партии Балаша подчеркивает обреченность этого морально опустошенного человека, растоптавшего прекрасное чувство Севиль.

Живой отклик слушателей вызывает кульминационная сцена разрыва Севиль с Балашем (в третьем акте), которая развертывается на фоне врывающихся в окно звуков «Варшавянки». К сожалению, здесь отсутствует большой ансамбль, который мог бы ярче и глубже обрисовать драматический конфликт.

Речитативы занимают в опере меньшее место, чем ариозные формы. Но и в отдельных напевных речитативах композитор добивается характеристичности. Таковы некоторые речитативы Севиль и служанки Тафты, построенные на интонациях мугамов, речитативы Балаша, Дильбер.

В характеристике отрицательных персонажей оперы композитор удачно применяет выразительные средства шаржа, жанрового гротеска. Так, в партиях Абдулалибека и Мамедалибека остроумно использованы плясовые обороты, близкие по стилю «мейхана» (народная шуточная импровизация). Сатирически заострен образ Дильбер; ее пустота и ограниченность подчеркнуты в упоминавшейся выше стилизованной песенке-танго (первый акт) и псевдоцыганском «жестоком» романсе.

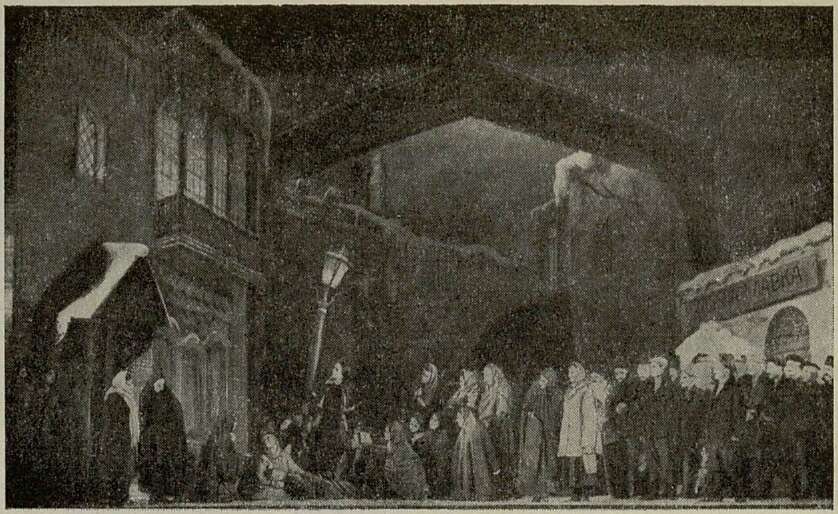

Заключительная сцена второго акта

К бесспорным достоинствам новой оперы Ф. Амирова относится спмфоничность музыкального развития. Самостоятельных оркестровых эпизодов в опере немного, но симфонический оркестр играет драматургически важную роль. Полифоническое сплетение лейтмотивов, оправданное сценическими ситуациями, раскрывает идейно-эмоциональный подтекст оперного действия. Так, в сцене первой встречи Севиль и Дильбер — в среднем эпизоде вальса — лейтмотив Севиль удачно сплетается с темой ее приветствия гостям. Тема колыбельной, как воспоминание о тяжелом прошлом, звучит в финальном дуэте Севиль и Балаша.

В сцене народной демонстрации (второй акт) хорошо использованы темы революционных массовых песен «Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу» и других.

Роль вступления к опере выполняет небольшой драматически насыщенный пролог, раскрывающий обобщенный образ угнетенного народа. В прологе убедителен тонкий музыкальный штрих, напоминающий о старом быте Баку: это отдаленное звучание «азана» — импровизированного пения, призывающего мусульман к молитве. К концу пролога тема народной скорби разрастается в тему гневного протеста.

Из недостатков оперы следует отметить слабость ансамблевых форм. В этом отношении Ф. Амирову не удалось преодолеть дефекты, свойственные оперной драматургии других азербайджанских композиторов. Затянут финал оперы, страдающий рыхлостью музыкальной формы. Светлая, жизнеутверждающая музыка в данном случае не смогла искупить пробелов сценария.

*

В осуществлении авторского замысла большая заслуга принадлежит артистическому коллективу оперного театра имени М. Ф. Ахундова.

Режиссер-постановщик М. Мамедов в сценическом воплощении оперы исходил из выразительных возможностей музыки. Ценным качеством постановки является стремление раскрыть психологическую драму героев на фоне общественных событий. Драматические контрасты партитуры

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Правда о советской музыке и советском композиторе 5

- Десятая симфония Д. Шостаковича 10

- Оптимистическая трагедия 27

- Слово слушателя 31

- «Степан Разин» 33

- «Севиль» 41

- Дискуссия о песне 49

- На родине М. И. Глинки 55

- Украинская тема в творчестве Мусоргского 70

- Дворжак и русская музыка 78

- К спорам о наследстве 90

- Украинский кобзарь Остап Вересай 98

- К северу от Томска... 106

- О музыкальном воспитании в школе 112

- Из опыта эстонской хоровой культуры 116

- Из писем читателей 118

- Всесоюзное совещание по вокальному образованию 126

- Из концертных залов 128

- Музыкальная культура нового Китая 140

- Искусство в борьбе за единство Германии 144

- Творческая дружба 146

- В музыкальных журналах 147

- Книга о чешской музыке 150

- Фортепианные сочинения Глинки 155

- Песни демократической Германии 156

- Дискуссия в Большом театре 158

- По страницам газет 161

- Сатирикон 163

- Хроника 168

- Памятные даты 173