марша (побочная партия) приобрела мягкие лирические черты:

Интересна фортепианная каденция, в которой спокойные, «задумчивые» арпеджированные аккорды чередуются с быстрыми пассажами. В репризе первой части запоминается заключительная партия, построенная на перекличке фортепиано и оркестра: мажорному проведению темы в партии фортепиано отвечает оркестр, исполняющий ту же тему в миноре.

Высокой поэтичностью образов привлекает вторая часть концерта, написанная в вариационной форме. Это своеобразная музыкальная новелла, повествовательный эпизод из жизни ребят. После небольшого оркестрового вступления, рисующего картину пробуждающейся весенней природы, начинается диалог фортепиано и оркестра; это, по замыслу композитора, «разговор ребенка с отцом». Трижды повторяется перекличка солиста и оркестра: фортепианный речитатив становится все беспокойнее и в третий раз, изложенный в миноре, как бы передает «обиду ребенка»; этот момент полон обаятельного юмора. Диалог сменяется появлением нового, жизнерадостного музыкального образа: ярким весенним колоритом насыщен следующий, пасторальный раздел второй части, изображающий ласковую природу Грузии, пение птиц, радость жизни. Юный герой пьесы точно вырвался на просторы родного края и вместе со всем живущим радуется солнцу и земной красе. В сочетании со звукоизобразительной «щебечущей» фигуркой оркестровой партии звучит новая тема фортепианного соло; композитор использует здесь напевную мелодию грузинской весенней народной песни «Салами читунебо» («Привет вам, птички»).

Партии фортепиано и оркестра здесь сливаются в единый гармоничный ансамбль. Когда вариационное развитие народно-песенной темы достигает кульминации, мелодия трансформируется, дается в ином, минорном изложении. Переключение темы в минорный лад в данном случае кажется нам спорным: появление чувствительных оборотов несколько противоречит тем наивным и кристально ясным образам, которые господствуют во всей этой части.

Третья часть концерта — пионерский марш. Если для первых двух частей характерны наивность и тонкий юмор, то музыка финальной части концерта воздействует прежде всего бодрым и энергичным движением; здесь значительную роль играют интонации грузинских шуточных песен. Главная партия финала (написанного в форме рондо) отличается ритмической четкостью и стремительностью; она навеяна звонкими сигналами пионерского горна.

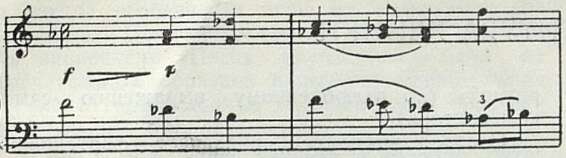

На фоне пионерского шествия звучит первый эпизод рондо — в характере несложной массовой песни. Непринужденностью и легким юмором отличается второй эпизод:

Нотный пример

Композитор мастерски имитирует здесь звучание гурийской народной песни: это ощущается и в подражании звучности народных щипковых инструментов и в узорчатом подголоске, напоминающем прием так называемого «криманчули» (колоратурный орнамент в высоком регистре).

Все три темы финала развиваются естественно, динамично. Пионерский марш органически завершает произведение, воспевающее счастливое детство в социалистической стране.

Третий фортепианный концерт А. Баланчивадзе по своим пианистическим трудностям вполне доступен юным исполнителям (начиная с 9-10 лет); партитура специально написана композитором для ученических струнных оркестров детских музыкальных школ (скрипки, альты и виолончели, с возможным применением контрабаса). Все это позволяет широко использовать концерт А. Баланчивадзе в практике детского музыкального образования. В то же время концерт, привлекающий красотой музыки, стройностью формы, прозрачностью фактуры, может с успехом исполняться и профессиональными пианистами и оркестрами. Его богатое содержание воплощено с простотой истинного искусства.

Концерт А. Баланчивадзе отличается ярким национальным колоритом. Следует подчеркнуть, что композитор, как и вс многих других своих работах, творчески развивает народно-песенный материал, не канонизируя его ладовые и интонационные особенности. Кроме того, народно-песенные образы играют у него важную драматургическую роль. Так, народная песня «Привет вам, птички» во второй части концерта звучит не просто как приятная фольклорная цитата, а как лирический гимн родной природе.

Новое произведение А. Баланчивадзе явится хорошим подарком молодым советским музыкантам.

А. Цулукидзе

Нотографические заметки

Забытая партитура Глинки

М. Глинка. Дивертисмент на мотивы из оперы «Сомнамбула» В. Беллини. Музгиз, 1951, тираж 600 экз., цена 34 р.

Ленинградское отделение Музгиза выпустило в свет «Дивертисмент» Глинки. Написанный в 1832 году, во время пребывания великого композитора в Италии, этот «Дивертисмент» оставался почти совершенно неизвестным нашим музыкантам. Тем больший интерес представляет публикация забытой партитуры Глинки. «Дивертисмент» написан для рояля со струнным квинтетом на мотивы оперы «Сомнамбула» Беллини — композитора, которого Глинка лично знал и ценил. В партитуре «Дивертисмента» очень ярко проявилось своеобразие глинкинской индивидуальности. Оно сказывается и в пластичности формы, и в красоте полнозвучной гармонии, и в отточенности фактуры — ясной, законченной, «опрятной» (по излюбленному выражению самого композитора).

Особое внимание привлекает фортепианная партия, вносящая некоторые новые черты в наше представление о пианизме Глинки. Здесь и свободное использование крайних регистров, и виртуозные пассажи martellato, и смелые скачки — арсенал технических средств нового фортепианного стиля. Используя многообразие этих приемов, Глинка, однако, нигде не превращает их в самоцель и ни на минуту не прерывает нить мелодического развития.

Ленинградский научно-исследовательский институт театра и музыки проявил ценную инициативу, подготовив к печати произведение Глинки. Партитура издана в хорошем полиграфическом оформлении. Хотелось бы, чтобы были изданы и другие малоизвестные произведения наших классиков. Это одна из задач Музгиза.

И. М.

Обработки для альта

М. Глинка. Баркарола. Детская полька. Обработки для альта и фортепиано. Музгиз, М., 1952, тираж 1000 экз., цена 2 р. 50 к. и 2 р. 25 к.

Обработки занимают важное место в концертной литературе для альта. Ограниченность репертуара, засоренного сомнительными сочинениями (вроде «Элегии» Хальберштадта или «Венецианской серенады» Гуви), была одной из причин, тормозивших развитие искусства сольной игры на этом инструменте. Поэтому особое значение приобретают художественные обработки, обогащающие репертуар альтистов классическими произведениями, написанными для других инструментов и голоса.

В этом отношении несомненны заслуги проф. В. Борисовского, издавшего около пятидесяти обработок, прочно вошедших в концертную и педагогическую практику альтистов. Тонкий вкус и чувство стиля делают обработки Борисовского во многих отношениях образцовыми.

Недавно вышли в свет две его обработки фортепианных пьес М. Глинки — «Баркарола» и «Детская полька». При сравнении рецензируемых обработок В. Борисовского с подлинниками обнаруживается немало интересных приемов композиционного изложения, тонких деталей «инструментовки» авторского текста. При бережном отношении к авторскому тексту В. Борисовскому чуждо вместе с тем рабское следование за буквой подлинника. Он не останавливается порой и перед существенными изменениями фактуры произведения, если это помогает полнее, лучше воплотить музыкальный образ специфическими выразительными средствами альта. Он широко применяет контрастное противопоставление нижнего и верхнего регистров альта, регистровые перебросы, искусно использует флажолетные звучания, двойные ноты, аккорды. Благодаря этому, а также тщательной разработке фортепианной партии обработки звучат выразительно, ярко и разнообразно, представляя в полном смысле слова концертные транскрипции.

И. Я.

Юношеское произведениие Глазунова

А. Глазунов. Романс без слов. Для виолончели в сопровождении фортепиано. Музгиз, М., 1952, тираж 1000 экз., цена 2 р.

Это сочинение, недавно выпущенное Музгизом, было обнаружено Л. Гинзбургом в рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в виде незавершенной (черновой) партитуры. Совместно с Ан. Александровым Л. Гинзбург подготовил к печати клавир этой пьесы.

«Романс без слов» относится к юношеским сочинениям Глазунова (он написан в 1881 году, когда композитору было шестнадцать лет). Несложность фактуры наводит на мысль о том, что Глазунов писал эту пьесу в расчете на собственное исполнение (как известно, Глазунов сам играл на виолончели). Сохранившиеся (в руко-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Народ и песня 5

- Русские классики о народности 15

- «В бурю» (Опера Т. Хренникова) 26

- О симфонической драматургии 35

- Народные песни о Сталине 42

- Старое и новое в народном песнетворчестве 48

- О народности в музыке 53

- К проблеме интонации 56

- Лысенко и Могучая кучка 64

- Письма к Е. Петровскому 74

- «Под небом Италии» (Балет В. Юровского) 81

- «Самое заветное» (Оперетта В. Соловьева- Седого) 85

- Концерт советской музыки 89

- Симфонический концерт русской музыки 90

- Произведения С. Прокофьева 90

- Вечера болгарской музыки 91

- Вечер музыки Закавказья 93

- Выступление Молодежного оркестра 94

- Камерный концерт 94

- Русская фортепианная музыка 95

- Концерт Эмиля Гилельса 95

- Давид Ойстрах 96

- Камерный вечер Н. Дорлиак и С. Рихтера 97

- На концерте Ирмы Яунзем 98

- Хроника концертной жизни 99

- По страницам газет 101

- Книга о китайской музыке 103

- Письма Даргомыжского 105

- Книга о киргизском акыне 106

- Две работы о чешском скрипаче 107

- Фортепианный концерт А. Баланчивадзе 108

- Нотографические заметки 110

- Хроника 112

- Выдающийся деятель венгерской музыки (К 70-летию Золтана Кодаи) 116

- Работы венгерских музыковедов (Письмо из Будапешта) 117

- В музыкальных журналах 118

- Указатель к журналу «Советская музыка» за 1952 год 124