го очарования мелодически простые, разнообразные по настроению эстонские танцы-хороводы. Э. Капп вновь проявил себя здесь истинным знатоком народных музыкальных богатств, художником, умело развивающим лучшие особенности народного эстонского творчества.

Эстонские национальные танцы сопоставляются с танцами гостей из братских республик; мастерски написаны композитором русский танец (трепак) и грузинский (лезгинка).

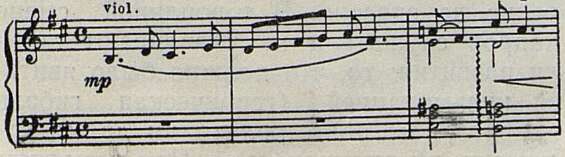

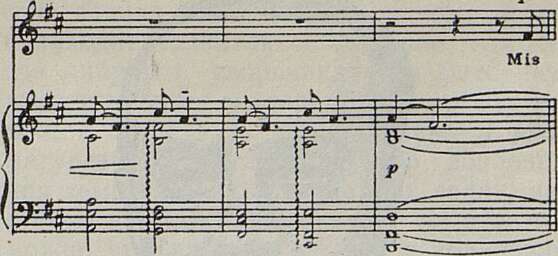

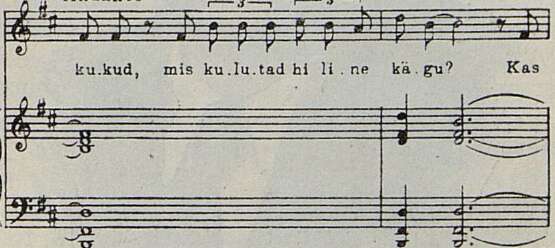

Ария Арм и последующий дуэт Арм и Раю (в начале первого действия) окаймлены народной лирической песенкой, пленяющей своей безыскусственностью и теплотой: сперва эта песня звучит в оркестре, как вступление к пасторально-лирическим эпизодам первого действия, а после дуэта эта же песня доносится из-за сцены — приближающийся хор девушек служит музыкальной связкой между лирическим объяснением влюбленных и последующими народно-праздничными сценами. Во вступлении к арии Арм введена оркестровая имитация пения кукушки:

Так голоса народной песни и звуки природы вовлекаются композитором в поэтическую атмосферу, окружающую образ героини.

Вокально-сценическая партия Арм в первом и третьем действиях драматургически развернута; она выгодна для исполнительницы и способна вызвать горячие симпатии слушателей. Об арии с последующим дуэтом в первом действии уже шла речь; еще полнее разработаны большие сцены Арм в третьем действии — ее пламенное обращение к партизанам и предсмертное прощание с народом. Именно в этих развитых и насыщенных содержанием сценах первого и третьего действий убедительно раскрывается прекрасный образ героини.

Наибольшей удачей в опере Э. Каппа является характеристика центрального героя — поэта-большевика Раю, певца свободы. Тому, кто слушал в этой роли Т. Куузика, трудно отделить музыку от превосходного исполнения даровитого певца. Но неоспоримо, что положительный образ советского патриота, революционера, борца за свободу мог быть создан только на основе впечатляющей музыки, дающей певцу богатый и благодарный материал. Оговорим здесь же, что не ко всем картинам, в которых участвует Раю, может быть полностью отнесена положительная оценка музыки: в ряде картин музыка почти ничего не добавляет к его характеристике.

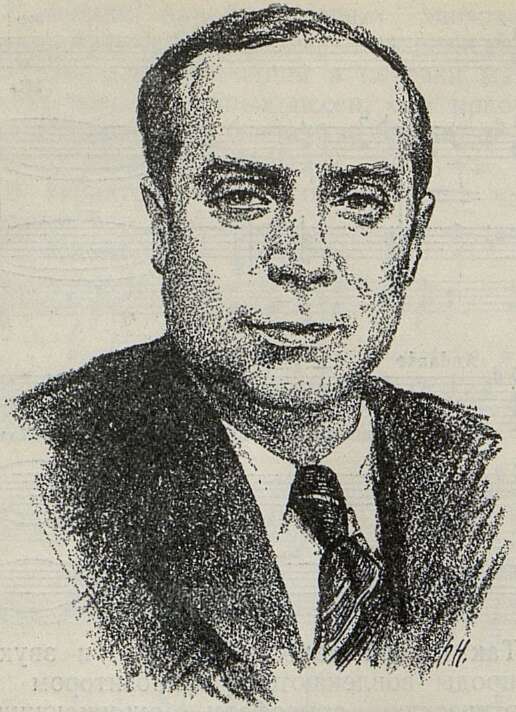

Эуген Капп

Рис. Н. Петрова

Многосторонне обрисован Раю в первом действии оперы. Дальнейшее развитие его образ получает в сцене в тюрьме. Это громадный монолог, кажется, беспримерный в советской оперной музыке не только по размерам, но и по концентрированности глубоких музыкальных мыслей. Сложная и трудная задача — показать героя в одиночестве, запертым в мрачной темнице. Чтобы держать в напряженном внимании публику на протяжении целой картины, лишенной всяких сценических эффектов, надо, чтобы голос певца действительно захватывал силой больших страстей, воплощенной в развернутых вокально-мелодических формах. Такую задачу поставил и мастерски решил Э. Капп1. Уже одна эта удача дает представление о даровании композитора-драматурга.

Как видим, дарование это многосторонне. Э. Каппу хорошо даются и лирика, и героическая тема, и народные сцены, то поэтически веселые и праздничные, то насыщенные драматическим напряжением. Композитор чувствует выразительность человеческого голоса, умело использует хоровые массы и дает благодарный и многообразный материал солистам-певцам. В опере проявилось незаурядное симфоническое мастерство Каппа: его оркестр изобразителен, красочен, динамичен, он чутко отзывается на события, происходящие на сцене, на мысли и переживания героев, способствует развитию действия.

В «Певце свободы» композитору удалось решить задачи существенные, важные, и мимо достижений этой оперы пройти нельзя. Но нельзя не видеть, что далеко не все задачи, выдвигаемые темой и сюжетом, решены автором; некоторые противоречия и недостатки, присущие произведению, мешают его полноценному успеху.

Замысел оперы сложен: композитор и либреттист стремились показать в своем произведении события небольшого, но бурного периода в жизни эстонского народа. В сюжете затрагиваются многие жизненные явления и образы. И здесь особо нужна внутренняя логика в развитии действия, в последовательном раскрытии образов, особо необходимы крепкие связи между всеми элементами произведения. Этой логики и этих связей, к сожалению, недостает в отдельных эпизодах; тем самым порой нарушается цельность художественной концепции.

Можно указать целые картины, в которых напряженность действия и, следовательно, художественное качество драматической музыки решительно снижаются. Таковы вторая (на баррикадах) и третья (в гестапо) картины. Картина на баррикадах распадается на эпизоды, внутренне не связанные. Здесь авторы добивались многого: они хотели показать сопротивление народа, его единение с Советской Армией, поведать о судьбе основных персонажей, ввести в действие новые героические образы (русский матрос, бросающийся с гранатами под вражеский танк, чтобы задержать натиск фашистов). Однако драматургически и музыкально все это не объединено, внутренне не связано. В торопливой смене кадров слушатели не улавливают логики развития; то, что должно было явиться кульминацией (героическая гибель матроса), не подготовлено ни драматургически, ни эмоционально. При всем этом

_________

1 Ария Раю, публикуемая в нотном приложении к настоящему номеру журнала, представляет собой центральный эпизод этой огромной сцены-монолога.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Образ народа в советской опере 3

- «Певец свободы» 11

- Нашествие (Либретто оперы) 17

- О пропаганде советской симфонической музыки (Мысли дирижера) 28

- В отрыве от жизни (О состоянии музыковедения и музыкальной критики на Украине) 31

- Музыкально-пропагандистская работа на Украине 38

- Путь песни к народу 43

- О песне 46

- Прислушивайтесь к голосу народа! 49

- Больше требовательности 51

- Из воспоминаний 53

- Верди в письмах 66

- Леонид Витальевич Собинов (Из воспоминаний о друге) 72

- Монюшко в России 77

- Кобзарь Носач 85

- В Киргизии 89

- В Закарпатье 90

- Искусство — великим стройкам. — Чистосердечная критика. — Репертуар для художественной самодеятельности. 92

- Бетховенский юбилей 94

- Мравинский в Москве 95

- «Реквием» Верди 95

- Концерт Н. Рахлина 96

- Поэма о молодогвардейцах 97

- Новый симфоническим оркестр 97

- Концерт Эмиля Гилельса 98

- Выступления хора русской песни 98

- Концерт Ирины Масленниковой 99

- Леонид Коган 99

- Вечер песни 100

- Михаил Александрович 101

- Хроника концертной жизни 101

- Теоретическая дискуссия по вопросам музыкальной эстетики. В творческих комиссиях и секциях. Юбилей Василенко. Композиторы на заводе «Станколит». Новая оперная студия. В несколько строк 103

- Народные песни о Ленине 106

- Казахские песни 107

- Фортепианные пьесы для детей 107

- «Болгарская рапсодия» П. Владигерова 108

- Популярная книга о музыкальных жанрах и формах 109

- Мастера Большого театра 110

- лохая работа редактора 111

- Книжные новинки 113

- На бетховенских торжествах 114

- Из венгерского дневника 118

- Зарубежная хроника 122

- Н. П. Огарев. — Первая постановка балета «Красный мак» 125

- Письма в редакцию 126