«Певец свободы»

(Опера Эугена Каппа)

А. ШАBEРДЯН

С большими требованиями подходит советский народ к современному оперному искусству, обладающему многообразными и сильными средствами выражения. Именно в жанре оперы нашим композиторам предстоит одержать решающие победы в боях за реализм и народность в музыке, за глубокое и правдивое воплощение образов нашей современности. Оперные композиторы призваны создать произведения, с особой полнотой и художественным совершенством запечатлевающие богатство и красоту духовного мира советских людей.

Оперное творчество наших композиторов достигло пока лишь единичных успехов; в его развитии еще не устранены многие трудности и помехи. С тем большим вниманием должны мы относиться к творческим достижениям композиторов, тщательно изучать накопленный положительный опыт.

Среди произведений, поставленных за последнее время на сцене и явившихся определенным вкладом в советское оперное искусство, должна быть названа опера Эугена Каппа «Певец свободы». Опера эта, плод долгой и упорной работы талантливого композитора, недавно была удостоена Сталинской премии. Ценные качества этого произведения должны быть закреплены и развиты в советском оперном творчестве; должны быть также осознаны и те слабые стороны, которые наличествуют в «Певце свободы» и в значительной степени ограничивают силу его художественного воздействия.

Композитор Эуген Капп и либреттист Пауль Руммо поставили перед собой громадную задачу — отобразить в опере памятный период истории эстонского народа, начиная от 21 июня 1940 года, когда было низвергнуто буржуазное правительство и была провозглашена Советская Эстония, и до 22 сентября 1944 года — дня освобождения Эстонии от фашистских захватчиков. Оба эти исторических события обрисованы в двух окаймляющих оперу ораториально-хоровых сценах: в прологе, воспевающем новую, возрожденную жизнь народа, и в эпилоге, рисующем радостную встречу Советской Армии в Таллине. Во всей опере господствует возвышенная атмосфера подлинного историко-эпического искусства; в центре — картины нашествия гитлеровцев, мужественного сопротивления свободолюбивого народа, героических подвигов простых советских людей.

Наиболее полно, многогранно и сильно представлен в опере образ народа; в этом несомненная удача композитора. Народно-хоровые эпизоды — упомянутые пролог и эпилог, большие сцены первого и третьего действий — захватывают слушателей эмоциональностью, концентрированной силой, лаконичностью и суровой простотой выражения; создается выпуклый, ясный в своих строгих очертаниях образ борющегося народа, единодушного, сплоченного и неустрашимого. Дважды в опере, в наиболее драматических моментах — в первом действии, когда народный праздник прерывается нашествием вражеских самолетов, и в третьем действии, в сцене смерти героини оперы Арм, сраженной рукой коварного врага, — композитор удачно использует эффект хорового пения за сценой, создавая яркий, рельефный и с реалистической силой звучащий образ Советской Армии.

В музыке народно-хоровых эпизодов господствуют маршевые, мужественно-благородные интонации и попевки массовых революционных песен; они приобретают важное значение в драматургическом развитии оперы.

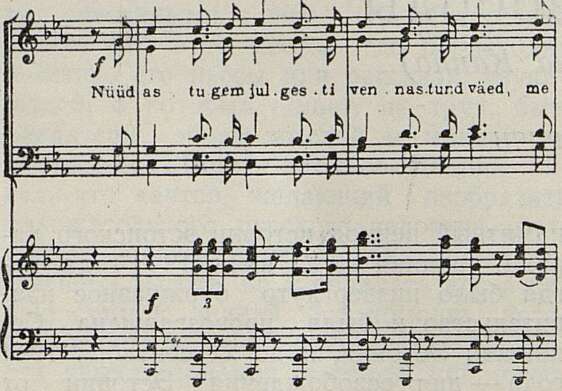

В характере боевой песни-марша выдержан хор пролога:

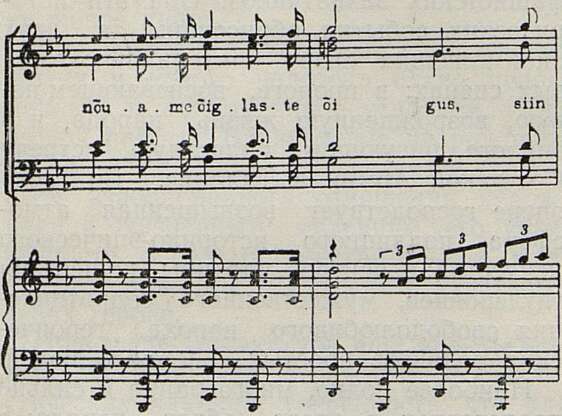

К этому же кругу образов народной борьбы относится тема Советской Армии, звучащая сперва за сценой в третьем действии, а затем широко разрабатываемая в оркестровом вступлении к эпилогу:

Лучшие сольные эпизоды оперы, эмоционально приподнятые, патетические, представляют собой страстное обращение героев к народу и в большинстве случаев находят непосредственный отклик в звучании хора.

Монологи основных персонажей (ариозо Раю и ария Калдмаа в первом действии, песня матроса с квартетом в первой картине второго действия, ария Арм в третьем действии) имеют мощные хоровые завершения, являющиеся либо повторением и развитием кульминационной мысли монолога, либо ее концентрированным обобщением.

Композитор последовательно проводит в опере этот ораториально-эпический принцип музыкальной драматургии. Он использовал его даже в третьей картине второго действия — в большом монологе Раю, заключенного в темницу. Кульминационная фраза монолога, одного из наиболее сильных эпизодов оперы, подхватывается и повторяется на этот раз оркестром; насыщенное звучание симфонического оркестра будто возвещает слушателю, что пламенные призывы Раю к сопротивлению, борьбе и победе прорвутся сквозь стены тюрьмы и найдут путь к народу. Волнующие слова и мелодия монолога Раю с новой силой звучат в следующей картине в арии Арм и подхватываются ответным пением хора.

Применение этого принципа утверждает глубокую, органичную связь между героями оперы, революционерами-большевиками, и народом. И Раю, и Арм, и Калдмаа, и русский матрос приобретают роль истинных выразителей народных дум и устремлений. Усиливая мощным звучанием хора музыкальную тему, откристаллизовавшуюся в арии героя, автор как бы подчеркивает глубокую народную значимость чувств и мыслей, которыми живут основные персонажи оперы. Широко использованные композитором жанровые черты и интонации массовых революционно-призывных песен участвуют в действии, в развитии сюжета, в характеристике героев оперы.

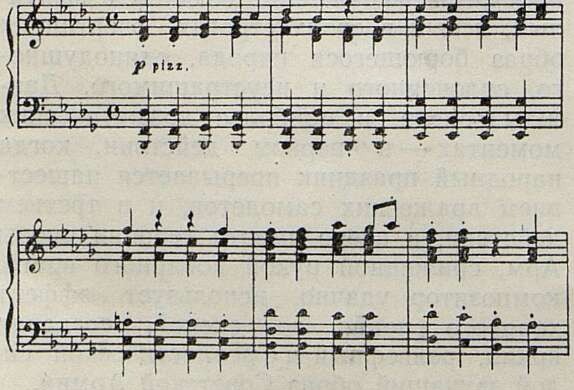

Органично вовлечены в драматургический план оперы и элементы народной лирики, углубляющие национально самобытный характер музыки Э. Каппа. Наиболее широко представлена народная лирика в первом действии оперы — в картине празднества. Полны неотразимо

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Образ народа в советской опере 3

- «Певец свободы» 11

- Нашествие (Либретто оперы) 17

- О пропаганде советской симфонической музыки (Мысли дирижера) 28

- В отрыве от жизни (О состоянии музыковедения и музыкальной критики на Украине) 31

- Музыкально-пропагандистская работа на Украине 38

- Путь песни к народу 43

- О песне 46

- Прислушивайтесь к голосу народа! 49

- Больше требовательности 51

- Из воспоминаний 53

- Верди в письмах 66

- Леонид Витальевич Собинов (Из воспоминаний о друге) 72

- Монюшко в России 77

- Кобзарь Носач 85

- В Киргизии 89

- В Закарпатье 90

- Искусство — великим стройкам. — Чистосердечная критика. — Репертуар для художественной самодеятельности. 92

- Бетховенский юбилей 94

- Мравинский в Москве 95

- «Реквием» Верди 95

- Концерт Н. Рахлина 96

- Поэма о молодогвардейцах 97

- Новый симфоническим оркестр 97

- Концерт Эмиля Гилельса 98

- Выступления хора русской песни 98

- Концерт Ирины Масленниковой 99

- Леонид Коган 99

- Вечер песни 100

- Михаил Александрович 101

- Хроника концертной жизни 101

- Теоретическая дискуссия по вопросам музыкальной эстетики. В творческих комиссиях и секциях. Юбилей Василенко. Композиторы на заводе «Станколит». Новая оперная студия. В несколько строк 103

- Народные песни о Ленине 106

- Казахские песни 107

- Фортепианные пьесы для детей 107

- «Болгарская рапсодия» П. Владигерова 108

- Популярная книга о музыкальных жанрах и формах 109

- Мастера Большого театра 110

- лохая работа редактора 111

- Книжные новинки 113

- На бетховенских торжествах 114

- Из венгерского дневника 118

- Зарубежная хроника 122

- Н. П. Огарев. — Первая постановка балета «Красный мак» 125

- Письма в редакцию 126