Картина пятая (3-й акт). Коломенский стан. Открытое поле. Все ратники в сборе. На авансцене: Болотников, Истома Пашков и сотники.

Военный совет. На совете обнаруживаются трусость и аристократическое чванство Пашкова, которому Болотников предлагает со своим дворянским полком идти впереди войска и первому вступить в бой. Разгоревшийся спор между Истомой и Болотниковым хоть и не приводит к разрыву, но обнаруживает трещину во взаимоотношениях между ними, вскрывая подлинную социальную физиономию Пашкова. Мелькает фигура Иринки, переметнувшейся к Болотникову. Она стремится здесь найти осуществление своих авантюристских, честолюбивых замыслов — стать московской царицей.

В центре всей картины — народное гулянье в стане Болотникова. Песни, пляски, выступления скоморохов с насмешливо-ироническими частушками, прибаутками на царя, бояр и духовенство.

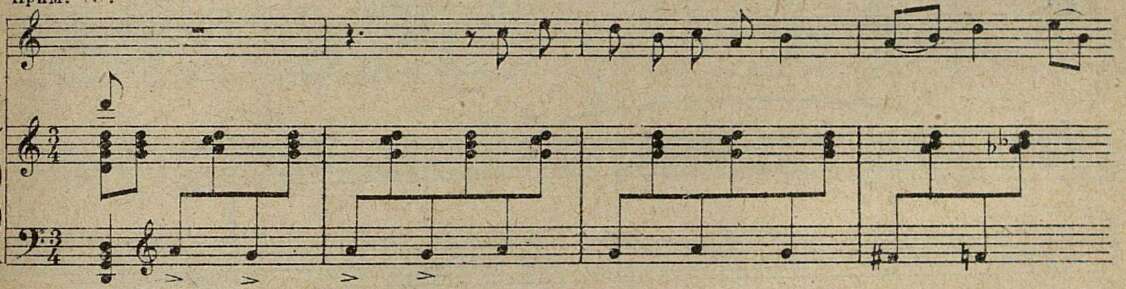

Композитор удачно использует эту сцену народного гулянья для широкого развития музыкальной ткани — непрерывный растущий поток сменяющих друг друга частушек, скоморошьих плясок и т. п. Искрящийся оркестр временами напоминает некоторые страницы из Стравинского и Шостаковича:

Прим. 15

Этот буйный анархический разгул, в котором звучит стихийно-вылившийся социальный протест, вызывает возмущение тульских дворян Истомы Пашкова. Подкинутое протопопом Терентием провокационное письмо Шуйского оказывает свое действие. Возмущение масс готово вылиться в разбой и грабеж. Но Болотников своим выступлением разоблачает провокацию. Однако Пашков не верит ему и, почувствовав опасность возможного поражения, решается на измену...

Шестая картина — в шатре Болотникова. Иринка предается честолюбивым мечтаниям. Поняв подлинные устремления своей возлюбленной, Болотников порывает с ней.

В новой редакции шестая картина, лежащая в стороне от основного развития действия, мало ценная драматургически и по своему музыкальному содержанию, выпускается. Нужно признать, что опера от этого только выигрывает.

Седьмая картина (акт 4-й). Москва. Кремлевская набережная. Гостинодворцы, посадские, простолюдины прислушиваются к выстрелам. Под Москвой идет бой. Царские войска теснят «армию» Болотникова.

Протопоп Терентий — это воплощение хитрой «святости», — имея в виду Болотникова и Шуйского, рассказывает символическую «притчу о пчеле» (в которой говорится о том, как «пчела льва укусила» и что «в не силе — сила»). Притча обладает всеми достоинствами самостоятельного музыкально-поэтического эпизода. Мы не имеем возможности привести ее целиком; давать же отрывки из нее — значило бы нарушить ее цельность.

По сцене проходят пленные камаринцы. Под колокольный звон и крики «Славься!» выходит царь Шуйский. Тульские дворяне во главе с Истомой Пашковым приносят присягу в верности и отправляются помогать царским войскам.

Шуйский победил, но Болотников бежал. Царь призывает протопопа Терентия, который долго бьет лбом о землю.

Царь (отводит его в сторону):

Встань, протопоп,

прошибешь лоб! (Терентий встает.)

Царь: В табор ходил?

Терентий: Ходил.

Царь: Носом водил?

Терентий: Водил.

Царь: Ивашку следил?

Терентий: Следил.

Царь: Но?

Терентий: Конечно, царь,

Сильна твоя держава...

Царь: Ты мне не пой,

Говори дело! —

и Терентий рассказывает свои впечатления о Болотникове, о силе, мужестве и отваге народного вождя. Шуйский решается заручить к себе Болотникова и сделать его своим воеводой. Осуществление этого трудного дела поручается Терентию — «духовному ходатаю по мирским делам».

На славословии царя, при общих выкриках и аляповатом колокольном шуме опускается занавес. Музыкальный антракт передает (в лирическом плане) безнадежность, обреченность народного восстания...

Картина восьмая: деревня на калужской дороге. Идет раненый Болотников, с ним несколько камаринцев. Навстречу ему выходит Алена, крестьяне, крестьянки. Болотников расспрашивает об их житье. Алена поет о крестьянской нужде: «Косим, да косим, и все на барина»...

Прим. 16

На сцену врывается отбивающийся от камаринцев протопоп Терентий. Он направляется к Болотникову. Пуская в ход всю свою хитрость, чтобы завлечь Болотникова, он рассказывает ему притчу про коня, резюмируя ее словами: «...В вольной жизни какой толк?.. От овса и стойла убегать не стоило...»:

Прим. 17

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- «Камаринский мужик» — опера В. Желобинского 5

- Композиторы — музыкальной самодеятельности 17

- Об импрессионизме Клода Дебюсси 25

- Мой путь 51

- Через формализм к социалистическому реализму 54

- О творчестве для самодеятельности 56

- О кадрах историков музыки 57

- Исследование динамических особенностей художественного исполнения перед микрофоном 59

- П. И. Чайковский и Э. К. Павловская 66

- ОГИЗ и МУЗГИЗ за 15 лет 69

- Итоги зимнего сезона Ленфила 71

- Е. Цимбалист 74

- В Московском Союзе советских композиторов 76

- Первые шаги музыкальной работы в Марийской автономной области 78

- Концертная жизнь в Воронеже в 1933-1934 г. 79

- Новая опера Р. Глиэра «Шах-Сэнем» в театре им. Ахундова в Баку 80

- Рабочая музыкальная самодеятельность на Балтийском заводе 81

- К обследованию Тульского музыкального техникума 81

- К 15-летию Северного краевого музтехникума 82

- Музыкальный фестиваль во Флоренции и кризис «Интернационального общества современной музыки» 84

- Заметки о музыкальной жизни в Англии 86

- По страницам зарубежной музыкальной печати 88

- Эрнест Ансерме о советской музыке 89

- Шрекер, Штраус и музыкальная критика 89

- Англия 90

- Германия 90

- [В Германии учреждена Camera della musica...] 90

- США 91

- Франция 91

- Бельгия 91

- Статьи о музыке в Малой советской энциклопедии 92

- Новые книги по музыке 95

- «Балкаштынг аны» («Песня о Балхашстрое») 100

- А. Касьянов. «Шесть песен чувашского народа» 100

- Письмо в редакцию 101