А. ОСТРЕЦОВ

Композиторы музыкальной самодеятельности

Не подлежит никакому сомнению, что факт выпуска Музгизом специального сборника, посвященного нуждам музыкальной самодеятельности, и притом сборника, в котором принимают самое непосредственное, самое активное участие виднейшие мастера советской музыкальной культуры, — факт исключительно отрадный.

Отрадность его заключается и в том, что он, повидимому, несет с собой начало коренного пересмотра взаимоотношений между советским композитором и музыкальной самодеятельноствю. Отрыв широких композиторских кругов от нужд и интересов массового самодеятельного музыкального движения — и все вытекающие отсюда последствия, как то: нечуткость некоторых наших композиторов к непосредственным интересам музыкального быта широких масс, неумение найти общий с массами музыкальный язык и негибкость в выборе нужных жизненных элементов музыкального искусства, обеспечивающих полнокровность, полноценность создаваемых музыкальных произведений, — все это неоднократно констатировалось нашей критикой.

Решающим показателем действительных сдвигов, происходящих в сознании композиторского актива, должна была явиться практическая работа — ряд творческих документов.

Первым таким документом и явился первый выпуск «Вокального сборника»1.

Мы далеки от мысли полагать, что выпуск какого-либо сборника сам по себе уже предрешает правильность и эффективность результата проделанной работы. Эффективность работы, как показал опыт композиторов, писавших для самодеятельного движения и имевших в виду хоровые коллективы наших заводов, клубов, красноармейских и комсомольских самодеятельных организаций — определялась всегда установкой и теми конкретными условиями, в которых эта установка осуществлялась.

В условиях настоящего времени, когда творчество советского композитора имеет все объективные предпосылки для своего идейного и художественного роста, когда мы имеем ряд неоспоримых доказательств того огромного морального и социально-политического значения, какое сыграло в деле мировоззренческой перестройки композиторов историческое постановление ЦК ВКП(б)от 23 апреля 1932 г., — мы более чем когда-либо вправе требовать от композиторов высокого качества их продукции и заботливого отношения к нуждам и интересам массовой музыкальной самодеятельности.

Наши основные требования, которые следует предъявлять к произведениям, написанным для массовой музыкальной самодеятельности, — в частности к данному сборнику, — в основном сводятся к следующему:

1) Отражают ли музыкальные образы этих произведений реальную действительность? — На этот вопрос нужно ответить четко, не затушевывая слабых мест как отдельных произведений, так и сборника в целом.

2) Отвечает ли характер музыкального построения возможностям музыкального самодеятельного исполнения?

И, наконец, 3) насколько удачна творческая инициатива композиторов в создании новых жанров и форм музыкального самодеятельного искусства?

В этом плане мы и рассматриваем материал сборника.

_________

1 Музгиз, М., 1934.

Основной упор в сборнике сделан на создание произведений для четырехголосного смешанного хора без сопровождения, т. е. на ту форму, которая была почти совсем забыта за последние годы, как это справедливо отмечено в предисловии.

В этой форме написаны хоры Гнесина, Иванова-Радкевича, Мелких, Иванникова, Мосолова, Нечаева и Ширинского.

Оценивая проявленную композиторами инициативу как положительную и своевременную, мы, однако, далеко не всегда можем согласиться с самим методом организации материала, рассчитанного не столько на возможности самодеятельного хорового ансамбля, сколько на высоко-квалифицированный исполнительский коллектив. В таком противоречии между методами выполнения художественного задания и его целевой установкой на самодеятельный коллектив исполнителей оказался ряд произведений. Ряд элементарнейших условий, предъявляемых авторам сборника возможностями самодеятельного хора в смысле тесситуры, гармонической сложности, голосовых данных и, наконец, общей массы звучания, рассчитанной на небольшой компактный коллектив, — часто самым грубым образом нарушается и игнорируется композиторами. Сплошь и рядом мы встречаем здесь такую сложность гармонического письма, такое трудное голосоведение, такие исключительные требования к тесситуре, что самодеятельный ансамбль, даже если бы он и захотел разучить тот или иной хор, вынужден будет отказаться от своего намерения.

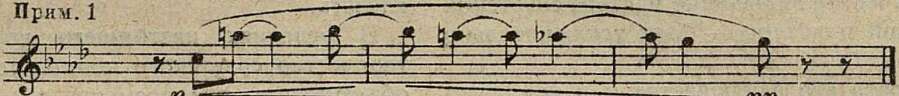

Возьмем несколько примеров в отношении тесситуры. В хоре Мосолова «Туркменская колыбельная», в припеве голосу (сопрано) поручается в медленном движении следующий ход, колоратурные особенности которого ставят перед исполнительским коллективом альтернативу: либо петь хор тоном ниже, либо отказаться от орнаментики заключения:

Прим. 1

В хоре Нечаева мы имеем совершенно невероятное требование, предъявленное композитором к самодеятельному хору. Самодеятельный хор должен, по «желанию» автора, справиться с органным пунктом на ре большой октавы на протяжении пяти тактов. Этот органный пункт дается дважды: в средней части и в заключении (стр. 39‒40).

Коваль загоняет бас на фа и дважды подряд повторяет этот прием (стр. 22) и т. д.

Обращает на себя внимание этакая опрометчивая развязность в манипулировании с тесситурой, этакое легкомысленное отношение к техническим ресурсам самодеятельного хора. Композиторы сплошь и рядом дают высокие и низкие звучности без особенной к тому надобности. Так, на наш взгляд, позволительно сомневаться в целесообразности и оправданности появления а2 у сопрано в хоре Гнесина «Песня германских рабочих; (стр. 7) (да еще на звуке э, скажут хоровики массовики — и будут правы) или появления такого хода как Dis — Е — Eis большой октавы в хоре «Уральская» Иванникова — на слове «нахмурившись»:

Прим.2

Трудно установить, действительно ли эта тембровая краска передаст эмоциональный смысл текста, но что самодеятельному хору есть от чего «нахмуриться», представляется несомненным.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- «Камаринский мужик» — опера В. Желобинского 5

- Композиторы — музыкальной самодеятельности 17

- Об импрессионизме Клода Дебюсси 25

- Мой путь 51

- Через формализм к социалистическому реализму 54

- О творчестве для самодеятельности 56

- О кадрах историков музыки 57

- Исследование динамических особенностей художественного исполнения перед микрофоном 59

- П. И. Чайковский и Э. К. Павловская 66

- ОГИЗ и МУЗГИЗ за 15 лет 69

- Итоги зимнего сезона Ленфила 71

- Е. Цимбалист 74

- В Московском Союзе советских композиторов 76

- Первые шаги музыкальной работы в Марийской автономной области 78

- Концертная жизнь в Воронеже в 1933-1934 г. 79

- Новая опера Р. Глиэра «Шах-Сэнем» в театре им. Ахундова в Баку 80

- Рабочая музыкальная самодеятельность на Балтийском заводе 81

- К обследованию Тульского музыкального техникума 81

- К 15-летию Северного краевого музтехникума 82

- Музыкальный фестиваль во Флоренции и кризис «Интернационального общества современной музыки» 84

- Заметки о музыкальной жизни в Англии 86

- По страницам зарубежной музыкальной печати 88

- Эрнест Ансерме о советской музыке 89

- Шрекер, Штраус и музыкальная критика 89

- Англия 90

- Германия 90

- [В Германии учреждена Camera della musica...] 90

- США 91

- Франция 91

- Бельгия 91

- Статьи о музыке в Малой советской энциклопедии 92

- Новые книги по музыке 95

- «Балкаштынг аны» («Песня о Балхашстрое») 100

- А. Касьянов. «Шесть песен чувашского народа» 100

- Письмо в редакцию 101