Остановимся на этом отрывке несколько подробнее, чтобы в дальнейшем уже, по возможности, не возвращаться к аналогичным моментам. Итак, встает вопрос: можно ли тут говорить о пережитках функциональных связей?

Не только можно, но и должно. Повторяем — «афункциональность» импрессионистов возникла не в результате притупления, но в результате обострения «классико-романтических» функций и перехода их в новое, «красочное» качество. Тональная расплывчатость возникла в результате широчайшего объединения, последовательной централизации ладов. Уже в романтизме мы наблюдаем характерное «всасывание» мажорной тоникой таких комплексов-тональностей как I-3 , VI, III -5 -3 , III+3 , VI-5 -1 , VI+3 и т. д. К чему это вело? К диалектическому скачку и отрицанию функциональной централизации, к беспрерывным блужданиям на гранях самых отдаленных ладов, ставших близкими. В данном отрывке из «Фавна» мы имеем именно такое блуждание. Что такое модуляция Е—D? Это переход в доминанту G (IG=III е). В т. т. 11 — 12 G, почти утвердившись, уже исчезает, а гармония возвращается к Е, снова отклоняется к Fis,1 не достигнув его, стремится в V 4/3 Е= Il7 +3 +5+1 D, опять-таки, не достигает ни Es, ни D, снова окружает Fis и его доминанту, опять отклоняется и, наконец, приходит к первоначальному E-dur'у. В результате новый E-dur оказывается ярко-красочным, колористически обогащенным. Таким образом, в конкретной звуковой ткани Дебюсси совершается рельефный качественный перелом, преодоление «тристанизмов» и превращение пряженной выразительности в пассивно-импрессивные мерцания красок. Инструментовка второй вариации подчеркнуто выделена. Нарастающие тремоло струнных насыщают тему трепетными вибрациями.

Достигнутое первое tutti (17‒19) однако быстро иссякает в портаменто одинокого кларнета. Следующие две вариации вдвое сокращены: вместо 10 — по 5 тактов.

Гармония первой из них2 (VI 6/5 Е — VI-1 -5 Е — VI Е и т. д.) в конце дает новый интересный пример перехода функциональности в «красочность». Последовательность двух параллельных нонаккордов (от Е и от Е — тт. 25‒26), столь ярко-«красочная», в действительности носит функцию S — D от A=SE. Однако тоника А (вторая [четвертая] вариация) — не появляется. Еще не «родившись», она уже стерта хроматическими параллелизмами двух «тристановских» аккордов (т. 27), ведущих в доминанту и тонику H-dur'a.

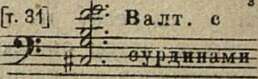

Оркестровка этих вариаций дает новые красочные эффекты — искристые пассажи арфы, тягучие басы валторн. В 27-м такте — подчеркивание целотонного элемента 1-й темы, в 28-м триольные секвенции, которые возродятся в третьей теме. H-dur'ом 30-го такта заканчивается первый «раздел» «Прелюда» — экспозиция красочно-вибрирующих вариаций основной темы. Итого — на протяжении этого раздела наличие латентно-завуалированных функциональных связей (раскрытие отдаленных сфер Е и переход через S в доминант. тональность (H) — очевидно).

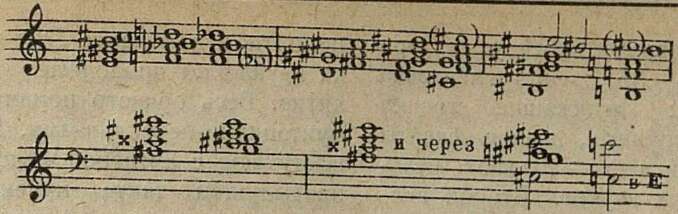

Такты 31‒36 — таинственная интермедия лесного шелеста, птичьих голосов, полуденной дремы природы. Построена она на последовательности двух целотонных звукорядов (от f и от fis). Отмечаем типичный для Дебюсси целотонный комплекс из двух тритонов:

Прим. 8

_________

1 Fis = субдоминанта Е!

2 Распадающейся на две «подвариации».

3 Напоминаем, что данный комплекс исторически возник не в результате смягчения, но в результате обострения мелодических функциональных связей. Здесь он носит функцию II7 -5 +3 Н.

а также новые септ-параллелизмы у валторн (тт. 31‒32 и 34‒35). Инструментовка импрессивно-поэтична: жужжащие толчки виолончелей, pizz. струнных, диалог флейты и кларнета, форшлаги арфы — создают рельефную картину лесных звуков. Второй аналогичный целотонный комплекс (тт. 34‒35) выступает как альтерированная доминанта назревающего A-dur'a.

С такта 37 вступает тема II, варьированному проведению которой посвящено 18 тактов. Период этот не представляет какоголибо особого интереса. Принцип вариаций вполне пассивный — отделение кусочков и их меняющаяся интонационно-гармоние-тембровая разработка. A-dur (=SE), предвещенный еще интермедией, действительно появляется (т. 39 и посл.), но лишь после окружения своего E-dur’oм. Затем свежее разрешение A-dur'a в минорный субдоминантовый септаккорд дает возможность гармонии выйти через энгармонические связи в бемольную сферу и через окружение As подойти к доминанте Des-dur’a. Оркестровка неуклонно продолжает свою линию развития. Весь оркестр понемногу охватывается имитациями-перекличками. Впервые валторны выступают с активной мелодикой (т. 47), в предыдущем такте намекнув на будущий аккомпанемент третьей темы. Однако и тут дано новое отступление. Дебюсси прибегает к весьма тонкому эффекту. Кульминация всего «Прелюда» уже недалека, но автор словно и не думает о ней: tutti вновь угасает, и слышны лишь восхождения кларнета, излагающего ритмическую фигурку второй темы на фоне аккордов pp. Но вот к кларнету присоединяются гобой и флейта (diminuendo) и доминант-септаккорд от as1 переходит в Des-dur как бы выплывающей издалека зачарованной третьей темы.

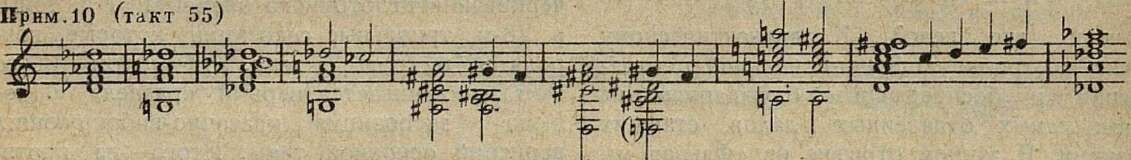

Чрезвычайно ярок следующий период кульминации и спада (тт. 55‒78). Это как бы пение нимф, страстный, всеохватывающий порыв к наслаждению. Рельефно-экспрессивные гармонии (схематически):

Прим. 10 (такт 55)

формируют «правильный» восьмитакт. Гармонии эти — любопытнейший пример перерастания мелодических обострений в терпкую статику эсафонизмов. Такты 55‒56 — осложненная звуком G романтическая последовательность I — VI — I.

Такт 59 — минорная S, затем переход в одноименный минор от параллельного мажора (которого l7-7 = S Des). Такты 62‒63 — смелое развитие секундных энгармонических связей. Оркестровка классически стройна — тема сначала у «дерева» на фоне плавных синкоп струнных, затем она же у струнных на фоне переливов-дрожаний арф и деревянных духовых. Tutti это, по своей насыщенности, полноте и единству,— далеко оставляет за собой предыдущее развитие. Чувствуется, что оно глубоко, органично подготовлено всем развитием прелюда.

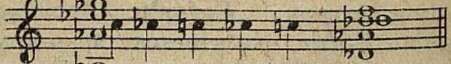

Такты 63 и последующие дают еще незрелый, но уже характерный прием импрессионистской «витализации» звуковых красок, аналогичной живописной витализации.2 Еще Шопен очень любил несовпадение ритмов двух мелодических линий.3 Этот прием был

_________

1 Замечательна здесь игра красок, схематически уничтожающая активную функциональность вводного тона:

Прим. 9

2 Характеристику термина «витализация» в отношении импрессионистской живописи см. у И. Маца («Искусство эпохи зрелого капитализма», М. 1929, гл. «Импрессионизм и неоимпрессионизм»). Под «витализацией» в живописи подразумевается следствие техники разделения цветов, в результате которого оптическая смесь красок как бы вибрирует, переливается, «живет» в восприятии зрителя (см. об этом также Поль Синьяк, «От Э. Делакруа к неоимпрессионизму», М. 1913, стр. 62, 67, 79, 119, 143, 191 и т. д.).

3 В русской муз. литературе хороший примерначало «Бури» Чайковского (квартоли против триолей).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- «Камаринский мужик» — опера В. Желобинского 5

- Композиторы — музыкальной самодеятельности 17

- Об импрессионизме Клода Дебюсси 25

- Мой путь 51

- Через формализм к социалистическому реализму 54

- О творчестве для самодеятельности 56

- О кадрах историков музыки 57

- Исследование динамических особенностей художественного исполнения перед микрофоном 59

- П. И. Чайковский и Э. К. Павловская 66

- ОГИЗ и МУЗГИЗ за 15 лет 69

- Итоги зимнего сезона Ленфила 71

- Е. Цимбалист 74

- В Московском Союзе советских композиторов 76

- Первые шаги музыкальной работы в Марийской автономной области 78

- Концертная жизнь в Воронеже в 1933-1934 г. 79

- Новая опера Р. Глиэра «Шах-Сэнем» в театре им. Ахундова в Баку 80

- Рабочая музыкальная самодеятельность на Балтийском заводе 81

- К обследованию Тульского музыкального техникума 81

- К 15-летию Северного краевого музтехникума 82

- Музыкальный фестиваль во Флоренции и кризис «Интернационального общества современной музыки» 84

- Заметки о музыкальной жизни в Англии 86

- По страницам зарубежной музыкальной печати 88

- Эрнест Ансерме о советской музыке 89

- Шрекер, Штраус и музыкальная критика 89

- Англия 90

- Германия 90

- [В Германии учреждена Camera della musica...] 90

- США 91

- Франция 91

- Бельгия 91

- Статьи о музыке в Малой советской энциклопедии 92

- Новые книги по музыке 95

- «Балкаштынг аны» («Песня о Балхашстрое») 100

- А. Касьянов. «Шесть песен чувашского народа» 100

- Письмо в редакцию 101