Она же перекидывается к гобою с флейтой, а затем к скрипкам.

«Толчея» труб1 не что иное, как трансформированная тема ветра (Ib), что особенно ясно становится из дальнейшего колористического апофеоза единения, вступающего вслед за тремолирующим нарастанием, с такта 245.

Апофеоз этот, данный в непрерывном темповом нарастании, характеризуется полным торжеством темы IV. Обе гармонические вариации этой темы Дебюсси здесь проводит последовательно, тем ярче подчеркивая контраст-светотень cis moll — Des-dur. Инструментовка дает quasi -классическое «цельное» противопоставление групп. Хроматизмы мало-по-малу исчезают,2 сменяясь ясной, сверкающей диатоникой. Триоли четвертей темы IV разрастаются в протяженные секвенции, имитируемые в уменьшении «ветром» струнных («витализация» и интереснейший — опятьтаки симптоматичный момент слияния-примирения тем). Секвенции втекают в бурные, стремительные пентатонические перекаты у струнных (т. 270 и сл.). Легкий, краткий привкус целотонщины (тт. 272‒273) ведет к репризе перекатов.

Затем вступает «новая» тема:3

Прим. 35

в действительности лишь мастерское импрессивное преображение отрезка темы III!

Конец «Моря» — сияющий ход по терциям трех комплексов, разрешающихся в тоническое трезвучие Des-dur’а.

Последняя страница партитуры «Моря» — блестящий пример, как бы квинтэссенция импрессионистской «витализации», максимального колористически-тембрового напряжения. Вот схема ее полиритмики:

Кульминационная сверлящая трель финального трезвучия Des-dur'а внезапно и стремительно обрывается коротким, мгновенным «sec» струнных и литавр.

Это типичный для Дебюсси прием4 моментального выключения звуковых картин, как бы внезапно иссякающих по достижении высшей напряженности впечатлений.5

Обзор тонального плана «Моря» в целом чрезвычайно наглядно вскрывает сущность музыкально-импрессионистского мышления. Подобно его отдельным частям, все «Море» в целом оказывается статично-тонической концепцией, охватывающей самые далекие обобщения верхней и нижней терцевых сфер от Des-dur'a. Des-dur «Моря» — это не семиступенный мажор, испещренный «случайными» альтерациями, но сложнейший синтетический лад. Подчеркиваем вновь, что указание на «афункциональную», на красочную логику импрессионистов еще не решает сути дела, ибо является лишь отрицательной в отношении классицизма характеристикой. Важно увидеть в «красочности» новый, качественно своеобразный род функциональности, важно ни на минуту не забывать теснейшей связи импрессионизма со всем предыдущим музыкально-историческим развитием.

_________

1 Интонационно «редакции». опять возвращение к первой «редакции».

2 Как далекое воспоминание, проскальзывают терции «стонов» у корнетов, кларнетов и фаготов!

3 У струнных басов и одновременно, в уменьшении, у корнетов.

4 См. концы «Иберии», «Острова радости», «Менестрелей», «Западного ветра» и т. д. Показательно — «sec» нет в квартете.

5 Опять-таки противоположность классическим «вдалбливаниям» тоники в

С одной стороны, в самых сложнейших импрессионистских сочетаниях, решительно порывающих с традициями классическихромантических функций, мы всегда открываем родимые пятна создавшего их прошлого.1

С другой стороны, нельзя игнорировать тот существенный факт, что огромное большинство произведений Дебюсси начинается и заканчивается в определенной, одной и той же тональности.

И однако, необходимо понять, что тональные «центры» Дебюсси глубоко качественно отличны от тональных центров классиков. Импрессионизм завершает процесс широчайшего объединения ладов через острое выявление функциональных противоречий. Этот процесс заканчивается в импрессионизме своей качественной противоположностью. Тональный центр импрессионистов перестает быть узлом завязывания и разрешения активных внутренних противоречий и становится условной отправной точкой широчайших, пассивно-тонических, в своей основе, связей. Напоминаем, что данный централизующий процесс совершался двусторонне, так сказать, — в «вертикальном» и «горизонтальном» планах — путем «разбухания» комплексов и путем избыточной модуляционности. Переплетение этих тенденций, в их апогее, мы наглядно наблюдаем в том же «Море», и именно это переплетение обусловливает возможность логически-непротиворечивой связи почти любого с любым из комплексов. Опять-таки, данный момент не следует понимать в смысле афункционального произвола, но в смысле необычайного обогащения классических-романтических функциональных связей, дающего новую качественную категорию.

Еще романтизм выдвинул практику блужданий, выражаясь образно — по «задворкам» — тональностей. Некоторая тональность назревает, вот-вот готова появиться, но, не явившись, уже исчезает, сменяясь новой тенденцией.2 Этот прием, чрезвычайно усложненный и перерастающий в полнейшую амодуляционность, — в высшей степени свойственен импрессионистскому стилю. Таким образом, импрессионизм знает, строго говоря, лишь одну индиферентно-тоническую функцию именно благодаря чрезвычайной сложности функциональных ходов и отклонений. Любое из импрессионистских сочетаний производит на нас статично-тоническое впечатление как-раз потому, что тоника, как рожденный в противоречиях устой, у импрессионистов отсутствует. Вряд ли нужно при этом вновь подчеркивать, что «тоничность» музыкальных импрессионистов находится в тесном и полном соответствии со всем мировоззрением импрессионистов, с их игнорированием движения-развития через противоречия.

Далее. Тональная «беспротиворечивость» находит свое рельефное выражение во всех формальных опосредствованиях. Тематика музыкальных импрессионистов также оказывается «беспротиворечивой». Контуры тем бледнеют, стираются, перетекают друг в друга, отражая бесчисленные оттенки нарастающих и улетучивающихся впечатлений. Исчезает рельефное противопоставление ритмов и метров — в частности двухи трехдольности — столь характерное для классиков. Наконец, в области оркестровки, как мы уже замечали, исчезает рельефное противопоставление групп, а чрезвычайное разнообразие и богатство индивидуальных тембровых сочетаний стирает четкие грани нормативно-групповых тембров.

Симфонизм Дебюсси, в противоположность симфонизму классиков, строится всецело на мастерском пользовании широко развернутыми нарастаниями и депрессиями чувственных воздействий гармоний, мелоса, ритмов, тембров.

________

1 Вот еще один яркий пример. Первые семь тактов прелюда «Что видел западный ветер» производят вполне «красочное» впечатление. Однако нетрудно вскрыть их «функциональное происхождение»:

Схематически: Прим. 36

Итак, в основе лежит плагальный каданс на тоническом басу с двумя различными субдоминантами.

Перерастание избыточной «функциональности» в «красочность» ясно.

2 Простейший пример — модуляция по септаккордам, свойственная еще классицизму, примерно:

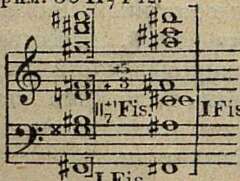

Прим. 37

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- «Камаринский мужик» — опера В. Желобинского 5

- Композиторы — музыкальной самодеятельности 17

- Об импрессионизме Клода Дебюсси 25

- Мой путь 51

- Через формализм к социалистическому реализму 54

- О творчестве для самодеятельности 56

- О кадрах историков музыки 57

- Исследование динамических особенностей художественного исполнения перед микрофоном 59

- П. И. Чайковский и Э. К. Павловская 66

- ОГИЗ и МУЗГИЗ за 15 лет 69

- Итоги зимнего сезона Ленфила 71

- Е. Цимбалист 74

- В Московском Союзе советских композиторов 76

- Первые шаги музыкальной работы в Марийской автономной области 78

- Концертная жизнь в Воронеже в 1933-1934 г. 79

- Новая опера Р. Глиэра «Шах-Сэнем» в театре им. Ахундова в Баку 80

- Рабочая музыкальная самодеятельность на Балтийском заводе 81

- К обследованию Тульского музыкального техникума 81

- К 15-летию Северного краевого музтехникума 82

- Музыкальный фестиваль во Флоренции и кризис «Интернационального общества современной музыки» 84

- Заметки о музыкальной жизни в Англии 86

- По страницам зарубежной музыкальной печати 88

- Эрнест Ансерме о советской музыке 89

- Шрекер, Штраус и музыкальная критика 89

- Англия 90

- Германия 90

- [В Германии учреждена Camera della musica...] 90

- США 91

- Франция 91

- Бельгия 91

- Статьи о музыке в Малой советской энциклопедии 92

- Новые книги по музыке 95

- «Балкаштынг аны» («Песня о Балхашстрое») 100

- А. Касьянов. «Шесть песен чувашского народа» 100

- Письмо в редакцию 101