ние. Перекидывающиеся квинты тремоло струнных, стаккато труб с сурдинами, короткие переливы арф, журчания деревянных — все это вспыхивает, искрится и затихает на нисходящих трелях виолончелей.

Следующий отрезок (тт. 36−47) примечателен симметрией построения. Тональный скелет этого отрывка никак не требует четких ритмо-форм. Между тем они даны и являются хорошим примером нередкого у Дебюсси натуралистического конструирования ритмов.1 Оркестр понемногу оживает с обычным для Дебюсси мастерством тембровых нарастаний. Натуралистический сюжет заставляет предположить, примерно, такую ситуацию.

Мелкая зыбь у берега неумолчно шуршит песком. Внимание наблюдателя направлено на ее причудливые узоры. Дует небольшой ветер, и картина непрерывно меняется. С т. 48 вступает период целотонщины и увеличенных трезвучий. Комплексные глиссандо арф, параллелизмы валторн — все это, опятьтаки, симметрично ритмовано.

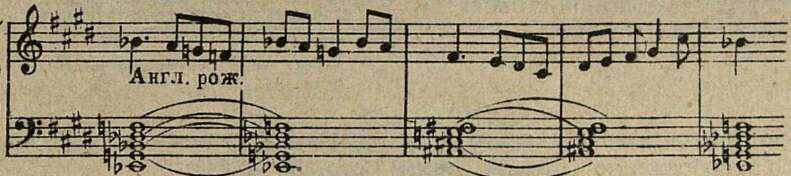

Классически строга инструментовка туманной морской темы английского рожка1 (трели скрипок, переливы арф и глокеншпиля, терцевые толчеи деревянных).

Гармонии схематически: Прим. 22

Такты 72‒80 — ярчайшая натуралистическая звукопись зыби в целотонных гаммах деревянных и струнных, поддержанных выразительными бликами pizz.

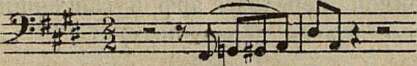

Последующий отрезок (тт. 83‒129) с его новыми пленарными терцевыми комплексами, завитушками струнных, прохождением темы английского рожка у виолончелей, терцевыми «толчеями» и т. д. — в общем построен на использовании старых возможностей. Ст. 130 начинается новая звукокрасочная подготовка, растянутая на 25 тактов. Интересны колористические гармонии этой подготовки — от затаенного «тристанизма» g — b d — е (т. 131 и посл.), через осветляющие параллельные минорные трезвучия:

Схем. т. т; 136‒137 Прим. 23

цепи увеличенных трезвучий и через нарастающую светотень опять-гаки «тристановского» и доминантового комплексов от е и es (тт. 147‒152) к лучезарному взлету нонаккорда от b.

Оркестровка построена на развитии: из раздробленных, изолированных тембровых эффектов в насыщенный охват всего оркестра, наполняющегося звучными струями струнных и деревянных параллелизмов.

Для чего нужно Дебюсси это нарастание? Для превосходного эффекта арфовых перекатываний валов (тт. 155‒160), составляющих кульминацию всей части. Отсюда — ломаная линия спада, регрессии. Вновь появляются темы тт. 36‒47, витализированные «капельками» разбегающейся зыби у струнных. Затем (тт. 187‒224) — наименее интересный период как по относительной трафаретности инструментовки, так и по однообразию мело-гармонического содержания.

Такты 225‒261: стадия быстрого замирания. Опять глиссандируют арфы, а затем колышутся увеличенными квартами и квинтами. Струнные цепенеют долгими органными пунктами. Чуть слышны целотонные блики гобоя, пикколо, засурдиненной трубы, прозрачные отзвуки глокеншпиля и... покой на тонике E-dur'а.

Взглянем, однако, на море, на его безбрежный горизонт, от которого отвлекло нас созерцание игры волн у берега. Там развертывается картина «диалога» ветра и водяных масс, вздувающихся под его напором.

_________

1 Т. е. переноса в музыку периодизации явлений природы, в данном случае — перекатов волн.

2 См. аналогичную тему из первой части!

Для финала сюиты — «Dialogue du vent et de la mer» — Дебюсси пополняет оркестровый состав первой части. Новый состав таков: 2 флейты, пикколо, 2 гобоя, англ. рожок, 2 кларнета, 3 фагота, контрфагог, 4 валторны, 3 грубы, 2 корнет-а-пистона, 3 тромбона, туба, 3 литавры, большой барабан, тарелки, там-там, глокеншпиль, 2 арфы и струнный квинтет.

По ярко-дескриптивному пленеру и цельности колористически-натуралистического замысла эта часть едва ли не замечательнейшая в «Море».

Легко намечаются четыре основных темы:

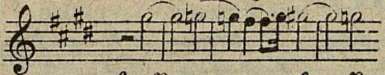

I. Тема «атакующего» ветра:

Прим. 24 Anime et tumultueux.

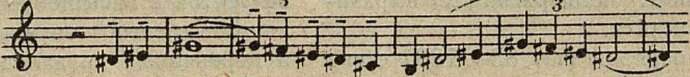

II. Тема ветровых «завываний-стонов»:

Прим. 25

III. Тема «бродящего» взволнованного моря (импрессивное преображение второй темы первой части — см. стр. 36; см. также темы на стр. 39 и 44):

Прим. 26

IV. Тема всепоглощающей морской шири, могуче-равнодушного космоса:

Прим. 27

и т. д.

Использование этих тем намечает органичную линию развития.

Первый отрезок (тт. 1‒30) — это как бы показ — экспозиция ветра. Тут выделяются три момента. Первый — на фоне тремоло литавр и большого барабана, сопровождаемого тихими ударами там-тама — порывы темы 1а (виолончель, контрабас, альты).

Второй момент — порывам отвечают как бы «стоны»-завывания (тема II). Опять порывы и опять «стоны».

Хроматические гармонии «стонов» заслуживают быть приведенными. Первый раз:

Прим. 28

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- «Камаринский мужик» — опера В. Желобинского 5

- Композиторы — музыкальной самодеятельности 17

- Об импрессионизме Клода Дебюсси 25

- Мой путь 51

- Через формализм к социалистическому реализму 54

- О творчестве для самодеятельности 56

- О кадрах историков музыки 57

- Исследование динамических особенностей художественного исполнения перед микрофоном 59

- П. И. Чайковский и Э. К. Павловская 66

- ОГИЗ и МУЗГИЗ за 15 лет 69

- Итоги зимнего сезона Ленфила 71

- Е. Цимбалист 74

- В Московском Союзе советских композиторов 76

- Первые шаги музыкальной работы в Марийской автономной области 78

- Концертная жизнь в Воронеже в 1933-1934 г. 79

- Новая опера Р. Глиэра «Шах-Сэнем» в театре им. Ахундова в Баку 80

- Рабочая музыкальная самодеятельность на Балтийском заводе 81

- К обследованию Тульского музыкального техникума 81

- К 15-летию Северного краевого музтехникума 82

- Музыкальный фестиваль во Флоренции и кризис «Интернационального общества современной музыки» 84

- Заметки о музыкальной жизни в Англии 86

- По страницам зарубежной музыкальной печати 88

- Эрнест Ансерме о советской музыке 89

- Шрекер, Штраус и музыкальная критика 89

- Англия 90

- Германия 90

- [В Германии учреждена Camera della musica...] 90

- США 91

- Франция 91

- Бельгия 91

- Статьи о музыке в Малой советской энциклопедии 92

- Новые книги по музыке 95

- «Балкаштынг аны» («Песня о Балхашстрое») 100

- А. Касьянов. «Шесть песен чувашского народа» 100

- Письмо в редакцию 101