ний у арфы, виолончелей1 и скрипок с их полиритмией и задержаниями.

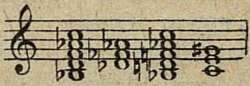

Типичны для зрелого импрессионизма — обычные divisi и квинто-кварто-терцевые параллелизмы деревянных. Тематика — колыхания деревянных духовых и валторн (т. 33, т. 35), арабески флейты (т. 47) — носит вполне импрессионистский «минутный» характер. Колоритны сбегающие тремоло струнных и арпеджио арфы на:

Прим. 16 Схемат.

Следующий отрезок (тт. 59‒84), после небольшой интермедии, дает новое нарастание (море яснеет и ширится!) к новому, более красочному и развернутому tutti (т. 72 и посл.), «витализирующему» комплекс е2 Новый обрыв, замирающее рр тремоло литавр. Но это лишь минутное отступление. Море развернулось и победило сумерки. Вступает энергичная, quasi -пентатоническая тема, опять-таки с характеристической фигурой

Прим. 17

Отрезок тт. 85‒122 — экспозиция и раздробление — варьирование этой темы на фоне крепнущих и шлифующихся оркестровых красок, Тематика ведется струнными, деревянные лишь изредка выступают на первый план. В гармонии — пентатоника3 и целотонщина преобладают над хроматикой. В связи с тональным прояснением — и прояснение ритмическое и оркестровое — оформленные ритмо-комплексы, рельефное противопоставление групп. Однако и это tutti постепенно затихает, переходя в последнее отступление (тт. 123‒132).

Английский рожок в унисон с виолончелью solo излагают медлительно-таинственную тему:

Прим. 18

на фоне ярко-импрессивных широких гармоний струнных, как бы рисующих верхними октавами необъятные пространства.4

Затем последнее заключительное tutti. Опять прорывается свет и заливает всю поверхность открывшегося моря на плагальном движении Ges-D-Des. Лучезарное глиссандо арф, тремоло струнных, интенсивные переливы дерева, взывания меди... В конце — интересный эффект импрессионистской светотени, противоположный классическим тенденциям «устаивания» тоники. После tutti, интонирующего VI 6/5 Des (смягч. Т!) b отпадает и остается одна медь (с ударными), выдерживающая fff > р тоническое трезвучие.

Схематически:

Прим. 19

При попытке выделить экстракт тонального плана первой части «Моря», мы находим его в просветлении h (дор.) — Des. Вся первая часть, по существу, строится на широко развернутом развитии двух тональных сфер — А и Des, находящихся в тоническом соотношении (IA = VI -5-1Des). Следовательно, как и в «Фавне», структура первой части «Моря» оказывается пассивно тонической, «пребывающей в самой себе».

Но если в «Фавне» мы еще видели «пережитки» кадансовых модуляций (напр, ход Е — (А) — H первого раздела), то здесь эти «пережитки» окончательно исчезают, а тональные противоречия растворяются.

Не раз говорили, что, несмотря на огромные составы, оркестр Дебюсси не достигает мощных, грандиозных звучностей и что в этом сказывается гедонистическое эстетство импрессионизма. «Акустико-физиологический» подход к оркестру Дебюсси и анализ его tutti, действительно, выявляют ряд приемов, маскирующих и скрадывающих «естественную» мощность мобилизуемых им оркестровых масс.

Сюда следует отнести прежде всего обильное применение засурдиненной меди (т. е., фактически, завуалирование самых мощных

_________

1 Фигуры виолончелей заставляют вспомнить о листовском «Аu lac du Wallenstadt»!

2 Очень характерный момент — в басу (тт. 73, 74, 75) не е, но d — h — d — смягчение функциональной четкости.

3 См. особенно тт. 106‒108.

4 Тут хороший пример связи и сочетания терцевых сопряжений (As-Fes), целотонщины и «разбухания».

голосов оркестра). Затем широкое использование тремоло и трелей — они, ведь, всегда фактически ослабляют звук. Наконец, постоянные divisi и не раз отмечавшаяся нами техника полиритмической «витализации».

Необходимо помнить, что мощность и блеск в оркестре достигаются лишь сосредоточением больших сил на малых регистровых пространствах (хороший пример — конец увертюры к «Мейстерзингерам» с ее сверкающей, централизованной медью). Между тем, подобная централизация противоречит самым принципам импрессионистского метода. Централизация есть момент сознательного членения, психологического отбора, показа некоторого кристаллизованного образа. В живописи подобной централизации соответствует акцентирование какого-либо наиболее содержательного, «ведущего» пункта картины.

Живописный импрессионизм эту акцентировку отрицает, давая комплексы недиференцированных впечатлений. Аналогичное явление наблюдается и в музыкальном импрессионизме. Дебюсси не централизует инструментальные средства выражения, но заставляет все огромное звуко-оркестровое поле наполняться красками, мерцать ими. А краски, разлитые по большому пространству, неизбежно теряют в силе, приобретая в «живописности».

Итак, исходя лишь из акустико-физиологических предпосылок, мы можем, до известной степени, объяснить относительную «немощность» дебюссистских tutti. Но только «до известной» степени. Акустико-физиологический критерий никогда не может исчерпать ни одного вопроса искусства, поглощаясь критерием ндеологически-образным.

Не может быть никакого сомнения напр., что финал «Моря», несмотря на все оговорки, будет, всилу примененных звуковых средств акустически мощнее, скажем, финала 5-й симфонии Бетховена. И всеже первый останется рстетски-завуалированным, а второй — ясным и могучим. Ибо, в конечном счете, музыкальная мощь определяется не абсолютными звуковыми массивами, но функциональными отношениями, нарастаниями не звуковых красок, но тонально-образных противоречий.

Вернемся однако к «Морю». Если первая часть сюиты была интродукцией, извлекшей море из сумерек и показавшей его необъятную ширь, то часть вторая — «Игры волн» — приближает нас к самой водной зыби, изысканные узоры которой все более овладевают вниманием наблюдателя. «Jeux de vagues» — один из шедевров импрессионистской изобразительности. Здесь нет волеустремленного, психо-организованного единства. Этонатурализм par excellence, в своей дескриптивной безыдейности стремящийся быть анархически стихийным, как сама природа (вспомним слова Дебюсси из письма к Дюрану).

Гармоническая структура «Jeux de va gues» — сплошь деструктивна и,опять-таки, пассивно-тонична. При этом, если в первой части «Моря» можно было уловить акцентировку сферы А, то здесь широчайший круг ладов группируется вокруг сферы верхней терции от Des, т. е. вокруг Е dur'а. При этом, особо важную роль приобретает практика эсафонизмов, увеличенных трезвучий, наряду с дальнейшим использованием широких консонантных комплексов. К тому же, вся часть, в связи с ее срединным положе нием в сюите, носит характер замыкающейся звуковой кривой (< >). Оркестр по казательно разгружен: изъята «тяжелая медная артиллерия»: квартет тромбонов с тубой, литавры и там-там. Введены треугольник и глокеншпиль.

Остановимся сначала на отрезке 1‒35 тт. Уже в начальных тактах примечателен нонаккорд fis — а — cis...gis, данный как момент колористического консонанса. Аналогии — т. 9 (с — е — g — h) и т. 18 (eis — gis — his... fis — ais). Дебюсси применяет здесь свободные смены красочных комплексов, растворяющихся в целотонные пятна. Примененные затем хроматизмы (тт. 24‒27) — отнюдь не экспрессивного, но красочно-импрессивного свойства.

Ярко последующее чередование доминант нонаккорда от b с минорным и увеличенным трезвучиями:

Схемат: Прим. 20

Диференцированная тематика опять-таки отсутствует. Выделяется тематический материал журчания английского рожка, флейты и гобоя:

Прим. 21

впоследствии не раз возвращающийся. Оркестровка ярко воплощает тональное содержа-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- «Камаринский мужик» — опера В. Желобинского 5

- Композиторы — музыкальной самодеятельности 17

- Об импрессионизме Клода Дебюсси 25

- Мой путь 51

- Через формализм к социалистическому реализму 54

- О творчестве для самодеятельности 56

- О кадрах историков музыки 57

- Исследование динамических особенностей художественного исполнения перед микрофоном 59

- П. И. Чайковский и Э. К. Павловская 66

- ОГИЗ и МУЗГИЗ за 15 лет 69

- Итоги зимнего сезона Ленфила 71

- Е. Цимбалист 74

- В Московском Союзе советских композиторов 76

- Первые шаги музыкальной работы в Марийской автономной области 78

- Концертная жизнь в Воронеже в 1933-1934 г. 79

- Новая опера Р. Глиэра «Шах-Сэнем» в театре им. Ахундова в Баку 80

- Рабочая музыкальная самодеятельность на Балтийском заводе 81

- К обследованию Тульского музыкального техникума 81

- К 15-летию Северного краевого музтехникума 82

- Музыкальный фестиваль во Флоренции и кризис «Интернационального общества современной музыки» 84

- Заметки о музыкальной жизни в Англии 86

- По страницам зарубежной музыкальной печати 88

- Эрнест Ансерме о советской музыке 89

- Шрекер, Штраус и музыкальная критика 89

- Англия 90

- Германия 90

- [В Германии учреждена Camera della musica...] 90

- США 91

- Франция 91

- Бельгия 91

- Статьи о музыке в Малой советской энциклопедии 92

- Новые книги по музыке 95

- «Балкаштынг аны» («Песня о Балхашстрое») 100

- А. Касьянов. «Шесть песен чувашского народа» 100

- Письмо в редакцию 101