оборона городов-героев — Ленинграда, Севастополя, Одессы. Звучность духового оркестра имеет все возможности для достижения этой цели.

Величественное и мощное звучание крупных оркестровых коллективов может быть широко использовано в дни больших советских празднеств — на площадях, в парках и т. п. К сожалению, сводные духовые оркестры находят у нас сравнительно редкое практическое применение, в то время как наша замечательная сталинская эпоха требует от композиторов применения массовых, подлинно демократических музыкальных средств. История музыки знает интересные примеры использования больших оркестровых масс на открытом воздухе, что подтверждается хотя бы таким монументальным произведением, как «Траурно-триумфальная симфония» Берлиоза, написанная в своей основе для духового оркестра.

Уже давно назрел вопрос о величественном музыкальном оформлении советских праздников с привлечением грандиозных хоровых и оркестровых коллективов и массовыми выступлениями самодеятельности. Попытки в этом направлении, хотя и в несколько ином плане, уже делаются в Прибалтийских советских республиках (певческие праздники). Не исключена возможность объединения подобных массовых выступлений в сюжетное музыкально-драматическое действие. При организации массовых музыкальных зрелищ большое место должна занять программная музыка для духовых оркестров. Она может быть достаточно разнообразной по своей тематике и художественному воплощению.

Прошедший в конце 1949 г. 3-й пленум Правления Союза советских композиторов СССР продемонстрировал заметный подъем в области программной музыки. Поиски новой, современной программности привели к ценным результатам и в области музыки для духовых оркестров.

К числу программных произведений, исполненных на пленуме, относятся «Поэма о Сталинградской битве» композитора А. Дзегеленок и увертюра «Донцы под Сталинградом» (страница из Сталинградской эпопеи) ростовского композитора И. Шапошникова. Это — интересные по замыслу, хотя и различные по уровню выполнения, опыты создания программной батальной музыки для духовых оркестров1.

А. Дзегеленок поставил перед собой ответственнейшую задачу — воплотить в «Поэме о Сталинградской битве» величайшее событие в военной истории всех времен и народов. Автор задался целью показать музыкальными средствами непреклонную волю советского народа и его Вооруженных Сил — сломить бешеный натиск врага, остановить и разгромить его.

Программный замысел поэмы достаточно ясен. Во вступительной части автор как бы изображает место действия — Сталинград, используя в качестве тематического материала волжскую народную песню. В этом эпизоде он стремился выразить теплое и любовное отношение к городу, ставшему символом несокрушимой мощи советского народа. Далее музыка воплощает волевую решимость народа остановить наступающего врага. Непосредственно за этим следует музыкальная картина боя, завершающегося решительным наступлением советских войск; музыка этого эпизода также построена на волжских народных интонациях. Наступление приводит к полному разгрому обессилившего врага. После небольшого по размеру реквиема следует финал поэмы, изложенный в характере победного марша.

Как же удалось автору выразить свои художественные намерения? После настойчивого труда, выразившегося в неоднократной переделке поэмы, А. Дзегеленок достиг творческих успехов, которые были справедливо оценены слушателями. Впервые «Поэма о Сталинградской битве» была исполнена в Ленинграде (сентябрь 1949 года) образцовым оркестром Штаба Ленинградского военного округа под управлением подполковника А. Сопова и имела большой успех. Исполнение поэмы на Третьем пленуме Правления ССК подтвердило оценку, данную ленинградской общественностью.

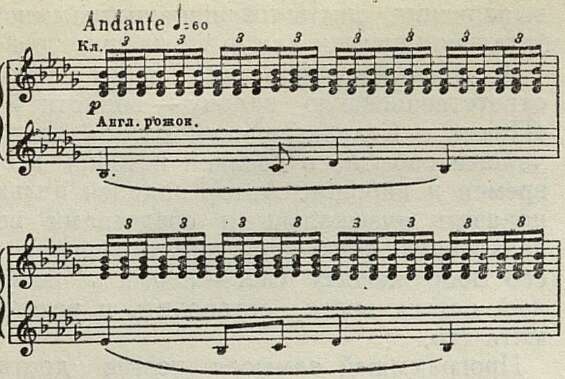

Музыка этого произведения доходчива, написана просто и выразительно. Особенно удалась автору вступительная часть, дающая музыкальный образ города-героя:

_________

1Ценные опыты создания программной военно-духовой музыки в недавнем прошлом принадлежат В. Кручинину (например, 2-я и 4-я «Красноармейские сюиты»).

Прекрасная мелодия волжской песни образно передает спокойную картину русской природы; тема эта не лишена элементов драматизма, подготавливая дальнейшее симфоническое развитие. Черты драматизма проявляются с первых же тактов произведения в грозных, ритмически заостренных басовых пассажах. Песня постепенно ширится, достигая большого патетического звучания. Внезапно вторгаются тревожные ритмы, создающие чувство настороженности. Враг нагло напал на советскую Родину. Надвигаются фашистские орды, они топчут нашу землю. Эпизод, изображающий нашествие, из-за недостаточно продуманного оркестрового изложения не достигает полностью своей цели: острая, саркастическая тема, исполняемая пикколо-флейтой, низкими кларнетами, фаготами и засурдиненными тромбонами, заглушается сопровождающими аккордами оркестра и фактически пропадает в общей грузной звучности. В своем последующем развитии тема эта, наоборот, звучит слишком сильно и назойливо. Наименее удачен в поэме эпизод, непосредственно изображающий картину боя, — из-за недостаточно логичного развития музыкального материала; отсутствие четкого драматургического плана приводит к излишней импровизационности и клочковатости развития.

Удачно изложена последующая часть поэмы, изображающая наступление советских войск. Широкая певучая мелодия, представляющая собой расширенную тему волжской песни, в основном исполняемую медью, звучит на фоне триольных фигураций и хорошо ассоциируется с победным шествием Армии-освободительницы. Это подлинно русская богатырская музыка! После длительного проведения новой темы следует спад оркестровой звучности. Последующий эпизод — героический реквием — слишком короток по изложению; хотелось бы большей глубины и широты этой части поэмы, воскрешающей память о павших в боях воинах-героях. Произведение заканчивается торжественным маршем, построенным на материале «Кантаты о Сталине» А. В. Александрова. Заключительная часть произведения, звучащая, как могучий гимн, производит сильное впечатление.

«Поэма о Сталинградской битве» А. Дзегеленок представляет собой удачное художественное отображение величественной эпопеи и, несомненно, заслуживает популяризации. Хотелось бы пожелать автору усовершенствовать оркестровую партитуру, которой вредят излишняя техническая загроможденность пассажами, нехарактерными для духовых инструментов, а также злоупотребление высокими регистрами медных.

И. Шапошников в своей увертюре «Донцы под Сталинградом» попытался отобразить музыкальными средствами один из боевых эпизодов Сталинградской битвы. Таким образом тематика этого произведения сходна с поэмой А. Дзегеленок.

В противоположность «Поэме о Сталинградской битве», представляющей собой сложное музыкальное произведение, И. Шапошников стремился достичь своей цели более простыми, популярными средствами. Замысел композитора несомненно ценен. Наши духовые оркестры очень нуждаются в широко доходчивой массовой музыке, которую можно было бы исполнять в садах, парках, клубах и т. п. Трудность, стоящая перед автором, заключается в том, чтобы сохранить при этом достаточно высокий художественный уровень музыки, не снижаясь до намеренного примитивизма. С этой задачей автор в целом не справился; в увертюре есть поверхностные образы, несоответствующие данной ответственной теме.

Центральной, объединяющей темой пьесы является известная русская народная песня «Вниз по матушке по Волге». С самого начала тема излагается в широком, пейзажном плане, но изложение это недостаточно развито. После двукратного проведения она излагается в виде секвенции, построенной на начальном мотиве песни. Такое механическое смеще-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Под знаменем социалистической демократии 3

- Смелее развивать музыкальную эстетику и критику 9

- О программной музыке для духовых оркестров 18

- Боевые отряды советского искусства 24

- Армейская и флотская самодеятельность 30

- Поэма борьбы и гнева («По ту сторону Аракса» Д. Джангирова) 35

- Оркестры народных инструментов на подъеме 38

- К итогам Третьего пленума Правления ССК 43

- Смотр армянской музыки 46

- Праздник молдавского искусства 52

- Декада искусства, посвященная 20-летию Советской Мордовии 57

- Мордовская народная песня 59

- Н. А. Римский-Корсаков (по неопубликованным документам) 62

- Радищев и русская музыкальная культура 72

- Скрипач М. Г. Эрденко 78

- Шаляпин на концертной эстраде 80

- Новое в хоре им. Пятницкого 84

- Из истории самодеятельных композиторских коллективов 87

- На концерте студенческих оркестров 90

- Хроника 91

- В несколько строк 91

- Заметки о музыкальной жизни современной Англии 94

- Польский музыкальный журнал «Ruch Muzyczny» 102

- Нотография и библиография 107

- Музыкальный календарь 115