Бетховен, вдруг ощутил, что, собственно, обе борющиеся стороны ему чужды, и он в происходящей схватке — нейтрален. Человеческая личность пробудилась, она страдает и мечется, но во внешнем мире ей нечего желать. Это значит — художник стоит у двери, ведущей в царство романтики.

Эту первую волну разлада с действительностью композитору суждено было пережить не только в политических наблюдениях, но и в своей артистической судьбе. Именно в это время, вскоре после занятия Вены наполеоновской армией, состоялось первое представление «Фиделио». Опера не имела успеха. Ни венцы, ни французское офицерство, ни даже сам Керубини, гостивший в это время в Вене, — никто не высказал одобрения этому детищу Бетховена, которое он среди всех своих произведений считал не только наиболее удачным и глубоким, но и самым зажигательным, самым массовым. Призрак одиночества, омрачившего последние годы Бетховена, впервые встал в эти тоскливые дни. Одиночество — это тоже дверь, ведущая в царство романтики...1

Велика дистанция от 1-й симфонии до 2-й, однако, в ней нет ничего поражающего, если помнить, что 1-я симфония была значительно наивнее современных ей камерных произведений Бетховена.

Наоборот, поистине огромный сдвиг, совершившийся в течение одного года, отделяющего 2-ю симфонию от Героической, представляется просто загадочным. Sinfonia Eroica — Третья симфония Бетховена, написанная в 1803–1804 году, имеет в истории музыки столь же великое значение, как «Фауст» Гете, первая часть которого была закончена примерно в те же годы, для истории литературы. Если до сих пор мы говорили о росте композитора, о его пути к созданию своего симфонического стиля, то теперь им завоеваны решающие высоты, и если пытливый и неугомонный дух Бетховена продолжает двигаться дальше, то уже не ростом мы будем называть это движение.

Столь крутой поворот, столь внезапный расцвет заставляет искать причину этого явления. Годы создания Героической симфонии не отмечены никакими резкими переменами или крупными событиями ни в личной жизни Бетховена, ни на политической арене: это — перерыв между двумя войнами, полоса относительного затишья в то грозное и беспокойное время. Тем не менее данный сдвиг не беспричинен. Одна из его разгадок в имени Керубини.

Здесь не место давать подробную характеристику Керубини, этого замечательного композитора, крупнейшего из музыкантов, воспитанных (или перевоспитанных) революционным Парижем. Коснемся лишь значения Керубини для творческого пути Бетховена.

До 1802 года музыка Керубини была незнакома венцам. В 1802–1803 году в двух венских театрах ставятся с шумным успехом сразу несколько опер Керубини. Среди них «Лодоиска», «Водовоз», «Медея» и «Элиза, или Сен-Бернарский перевал». Если знаменитый «Водовоз», любимец нескольких поколений меломанов во Франции, в германских странах и в России, стал для Бетховена драматургическим образцом при создании «Фиделио», то для Бетховена-симфониста решающую роль сыграли самые огненные, хотя и менее прославленные оперы Керубини: написанная в грозные дни 1794 года неистовая, романтическая «Элиза», с ее почти байроновским героем, ищущим смерти на высотах Альп, и мрачная, грандиозная «Медея» (1797), своей гениальной увертюрой открывшая путь не только Бетховену, но и Веберу, Берлиозу и Шуману. Эти оперы взорвали мирный горизонт венской музыкальной культуры, где даже изображение природы получало уютный, «домашний» отпечаток («Времена года» Гайдна, 1801 год). Эти оперы впервые в музыкальном плане донесли к Бетховену горячее дыхание Французской революции.

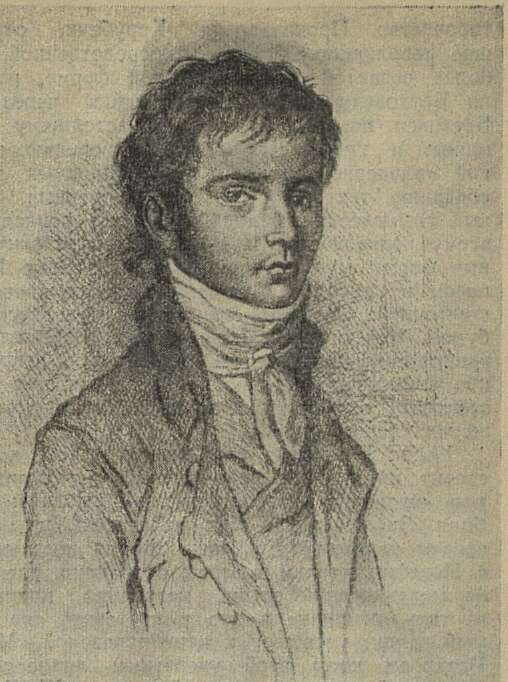

Юный Бетховен

С рис. Штангаузера. Вена, 1801

До знакомства с произведениями Керубини Бетховену, по-видимому, была чужда мысль об установлении прямой сознательной связи между его республиканскими убеждениями и музыкальным творчеством. Массовые песни и гимны — единственный звучащий документ революции, дошедший к Бетховену до этого времени, — были по всему складу своему настолько далеки от усвоенной композитором академической музыкальной культуры, что не нашли доступа в его

_________

1 После этого отрывка следует анализ 1-й и 2-й симфоний, публикацию которого редакция предполагает дать в 1949 году. — Ред.

творчество. Произведения Керубини, отразившие революцию в менее непосредственной, но в более развитой художественной форме, раскрыли Бетховену новый мир. И лишь через них Бетховен позднее пришел к настоящему пониманию и художественному претворению массовой «плэнерной» музыки революционных лет, к созданию тех простых, величественных, огневых гимнических мелодий, которые принадлежат всему человечеству и — только Бетховену. Новые формы музыкальной речи, найденные Бетховеном в камерной музыке, отныне овладевают и симфонией. Одинокий мечтатель становится трибуном. Черты стиля рококо, еще державшиеся в ранних симфониях, теперь окончательно стираются, ибо композитор реально почувствовал, как может зазвучать в партитуре великого музыканта крушение старого мира.

Когда Бетховена спрашивали о том, кого он ставит выше всех современных ему композиторов, он всегда отвечал, не задумываясь: Керубини. За несколько лет до смерти, уже почти совсем оглохший Бетховен, заходя по соседству с Иозефштадтским театром в трактир, где имелся механический орган, неизменно приказывал пустить «машину» в ход и поставить его любимый валик: увертюру к керубиниевской «Медее». Раскроем ноты этой увертюры: лихорадочный, угловатый ритм, неведомый людям XVIII века, даже, с их точки зрения, безобразный; длительные нагнетания, исступленные повторы: полное отсутствие мелодической закругленности, нарядности, приглаженности, но зато вся пьеса — единый горячий, грандиозный и трагический порыв. Все это типические признаки стиля всей плеяды Французских композиторов 1790-х годов — Лесюера, Мегюля, Кателя и др.1. И Бетховен, как верный ученик «безбожных якобинцев», удвоил и колоссально углубил их манеру письма. Даже такие частности можно найти в «Медее», как мелодическую фразу, делающую упор на шестой ступени гаммы и зятем спускающуюся через пятую и третью ступени к первой (например, ля-соль-ми-до), фразу, хорошо знакомую нам по «Леоноре», «Эгмонту», 6-й и 9-й симфониям. Как знать, быть может, этой же увертюрой навеяны и f-moll'ные фанфары «Аппассионаты»...

Хорошо известно отношение Бетховена к Бонапарту. Принятие Наполеоном императорского титула изменило в глазах Бетховена весь смысл событий. Высокий освободительный поход Французской армии превратился в обыкновенную хищническую войну. Разорванное посвящение — знак презрения композитора и к распространенному в те годы смакованию батальных сцен и поэтизированию военщины. Наряду с ура-патриотическими романами и рассказами из военной жизни, наряду с бесчисленными батальными картинами и гравюрами, где маршируют стройные войсковые колонны в блестящих мундирах, гарцуют на упитанных конях молодцеватые офицеры и вздымаются густые клубы порохового дыма, хлынул на Европу и многоводный мутный поток батально-изобразительной музыки. Третьесортные композиторы, усердные капельмейстеры, модные пианисты и дряхлые учителя пения, всевозможные музикусы с малой долей таланта, но большим количеством подобострастия и предприимчивости — все поспешили себя проявить в этом прибыльном жанре. Отличительные черты его — совершеннейшая идейная пустота и кропотливая разрисовка внешних эмпирических деталей; недостаток музыкально-творческой изобразительности восполнялся многочисленными пояснительными надписями, усеивающими страницы этих произведений и поражающими своим неуклюжим натурализмом.

Вот, например, «Морское сражение» Штейбельта для фортепиано, виолончели и барабана (!), вот «Морской бой при Абукире» Вангалля (1798) для фортепиано, где среди множества надписей имеются такие: «...адмирал Нельсон отдает приказ к отплытию... Подымаются якоря... Англичане прорывают фронт врагов и атакуют французский флагманский корабль, который загорается и взлетает на воздух... Общее оцепенение и мертвая тишина...» (сие последнее изображено трехтактовой паузой; сходство, можно сказать, сверхъестественное). Вот «Идеал (?!) сражения («Ideal einer Schlacht») небезызвестного венского нотоиздателя Тобиаса Гасслингера; здесь композитор ухитрился даже изобразить, как «противник совершает большую ошибку, немедленно используемую нашим полководцем». Произведение это было беспощадно осмеяно Бетховеном. Вот «Историческая пьеса» — «Сражение при Сен-Шомоне и вступление союзных войск в Париж» Антонио Пачини, напечатанное в 1814 году в Петербурге. Процитируем и оттуда несколько надписей: «...Лошадиная скачь... Россияне клянутся чтить Париж... Продолжительная пушечная пальба, производимая воспитанниками политехнического училища... Император всероссийский и король прусский обнимаются, произнося следующее...». Все это наполнено трубными сигналами, барабанной дробью, бухающими аккордами в басу, изображающими канонаду, обильным тремоло и головокружительно быстрыми гаммами вверх и вниз, употреблявшимися в качестве дежурного блюда во всех тех весьма частых случаях, когда воображение композиторов не могло произвести на свет ничего более самобытного.

Даже рояли строились с добавочной педалью, производившей звук барабана.

Бетховен впоследствии сам «согрешил», отдав некоторую дань этому жанру («Победа Веллингтона или битва при Виктории»). Но то был мимолетный эпизод, в основе же Бетховен совершенно чужд подобному батальному эмпиризму...2

_________

1 Не Госсека, который был тогда уже слишком стар и потому остался в стороне от процесса «симфонизации» музыкального материала революционных торжеств.

2 На этом рукопись данного отрывка обрывается. Анализ 3-й симфонии остался ненаписанным. — Ред.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- Во славу социалистической Родины 9

- Устав и структура Союза советских композиторов Союза ССР 13

- А. А. Жданов и марксистско-ленинская музыкальная эстетика 18

- О положительном образе в советском музыкальном творчестве 25

- Спор о Мясковском 31

- Творчество И. Дзержинского 36

- Письма радиослушателей о музыке 43

- Из книги о Бетховене 49

- Беседы Бетховена 53

- Николай Андреевич Римский-Корсаков в певческой капелле 62

- К открытию концертного сезона 67

- 20 лет высшего военно-дирижерского образования в СССР 75

- О советской граммофонной пластинке 77

- 25 лет квартету им. Бетховена 80

- Сокровищница музыкальной литературы 83

- По страницам печати 86

- Хроника 93

- В несколько строк 97

- Краснознаменный ансамбль за рубежом 101

- Обзор зарубежной печати 108

- Мурадели Вано — Гимн Москве 120