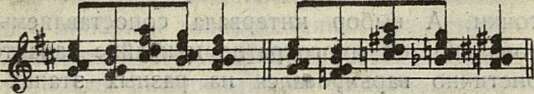

Однако гармонические новинки рождаются не только путем нарушения «правил»: иногда и такой невинный оборот, как соединение двух диатонических трезвучий, может оказаться сенсацией. Такими и были в свое время сочетания типа I — III, I — VI — I или I — VI — IV— II:

Прим. 5.

Не будучи запрещены никакими правилами официальной теории, они однако не применялись в XVIII в. вследствие неопределенности их кадансового «лица». Но именно это было воспринято романтически-настроенными музыкантами следующего столетия как достоинство, как «неземная отрешенность», и со времени «Лоэнгрина» и в особенности «Парсифаля» за аккордовыми сочетаниями такого рода закрепилось семантическое значение экстатической просветленности религиозного оттенка. Был в этом и некоторый момент архаизации (воскрешение Палестрины). Кроме того, можно отметить и несколько появлений аналогичных звучаний за одно-два поколения до Вагнера, — тоже почти всегда с оттенком мистической приподнятости: вступительные аккорды «Волшебной флейты» (1791 г. — масонство!), Hammerklavier’ная соната Бетховена (1818 г.,— между Adagio и фугой), заключительная сцена «Вильгельма Телля» (1829 г. — «при звуках религиозного гимна лучезарная свобода нисходит с небес»).

Многое подлежит пересмотру и в теории модуляции. Прежде всего, перестанем игнорировать самый распространенный и простой вид модуляции, — модуляцию на стыке двух предложений. Этот вид модуляции имеет свои особенности и свои нормы; на нем в частности можно с очевидностью обнаружить, что так называемый посредствующий аккорд, как непременное условие всякого модуляционного акта, подразумеваемый даже в одноголосных мелодических модуляциях, есть просто схоластическая фикция. Еще у Альбрехтсбергера (он был учителем Бетховена!) сказано, что модуляция должна быть «ungezwungen, natürlich, fliessend, zuweilen überraschend und unerwartet».1 Степень внезапности модуляций при разных гармонических средствах может оказаться совершенно неодинаковой в зависимости от синтаксического положения модуляционной точки. А выбор интервала сопоставляемых тональностей многократно и крайне характеристично варьировался на разных этапах и в различных течениях тонико-доминантового периода истории музыки. Попутно нужно учесть внеаккордовые факторы модуляции, играющие нередко очень большую роль: динамику (шубертовские внезапные ff и рр), тематические моменты, смену регистров и тембров и т. д.

Следует также помнить, что уже сто лет минуло с тех пор, как появились пьесы, нарушающие «закон наличия единой основной тональности в каждом произведении» и правило окончания пьесы устойчивой тоникой. Эти нарушения явились ярким художественным средством для придания соответствующим произведениям специфического эмоционального отпечатка: трепетной нервозности в финале 9-го квартета Бетховена (колебание между C-dur и e-moll), скользящей неуловимой мягкости первой песни из шумановского цикла «Любовь поэта» (колебание между fis-moll — A-dur с окончанием на доминантсептаккорде) и сумрачной безысходности в «Городе» Шуберта (окончание уменьшенным септаккордом).

Вкратце коснемся других поясов.

В практическом учебнике придется лишь вскользь затронуть гармонию до-мангеймской эпохи. Подробнее надлежит остановиться на более актуальных для нас использованиях диатонических ладов в фольклорной музыке и у композиторов второй половины XIX в. (у кучкистов в особенности). Подробнее же всего следует поговорить о конструктивных особенностях новой музыки, вплоть до наших дней.

Их много. Прежде всего, всевозможные недиатонические звукоряды и новые тонические аккорды, от целотонной гаммы до «прометеевского» шестизвучия (за последнее десятилетие изготовление ладовых гомункулусов, кажется, приостановилось). Затем голосоведение параллельными комплексами, или «микстурами» (термин, удачно выбранный Г. Эрпфом по аналогии с одноименным органным регистром). Микстуры целесообразно разделить на тональные и реальные, значение этих терминов (заимствованное из учения о фуге) будет ясно каждому при взгляде на такой пример:

_________

1«Непринужденной, естественной, плавной, а иногда неожиданной и поразительной». «Sämtliche Schriften über Generalbass, Harmonielehre und Tonsetzkunst», Bd.I, § 99.

Прим. 6.

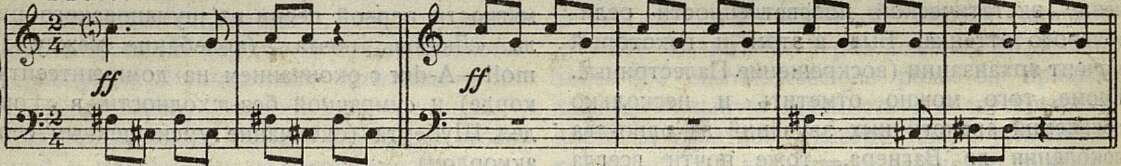

Пучок реальных микстур, рассмотренный партитурно, даег простейший вид политональности. Политональность тоже требует упоминания. Ведь сфера ее применения не ограничивается упрямо-схематичными конструкциями в духе бразильских Saudades Мийо или остроумнейшей фуги в струнном квартете Шимановского: отдельные блики, мазки политональности разбросаны во множестве современных произведений, в том числе и очень ценных. Вспомним кое-какие цитаты из «Леди Макбет» Шостаковича:

Прим. 7. Из 1 акта.

Из 3 акта.

Далее следует коснуться тональных созвучий, осложненных декоративно-тембровыми наростами неразрешенных аподжиатур. Их много у Дебкюсси; в советской музыке укажем хотя бы на заключительный аккорд первой части 4-й сонаты Мясковского. Весьма интересны для теоретического анализа гроздья ультрадиссонансных аккордов, сдерживаемые и осмысливаемые железно-строгим голосоведением (опять-таки Мясковский, позднее — Хиндемит). Но всего не перечислишь...

Наконец, несколько слов, о проблеме музыкальной формы.

На этом участке положение лучше, благодаря наличию книги Игоря Глебова. Но и здесь предстоит еще немало работы. Помимо выяснения принципиальных проблем (при котором, вероятно, некоторые положения Глебова отпадут, а многие подвергнутся коренной переработке), нужно весь этот материал по своему изложению сделать доступным для рядового читателя. Но вот вопрос: отчего мы до сих пор при изучении формы ограничиваем себя только инструментальной музыкой? Даже программная инструментальная музыка обходится молчанием. Разве наличие сюжета делает художественное произведение бесформенным? — Неловко даже задавать такой вопрос. Между тем форма программных композиций дает много интересного материала для наблюдений, если только не цепляться за обветшалые схемы «трехколенной песни с трио» и юные, но нежизнеспособные схемы всяческих симметрий. А сколько нужного и интересного можно сказать о формальной структуре вокальной музыки! В каком учебнике мы найдем что-нибудь дельное о строфических и нестрофических типах романса?... А опера! Мы не живем в Байройте и не считаем всю до-вагнеровскую оперу никчемной «итальянщиной»; а если так — пора задуматься над ее музыкально-драматургической формой. Быть может, там найдутся типические обобщения, не уступающие пресловутой схеме «сонатного аллегро». Можно подойти по-новому и к лейтмотивной опере. А нужнее всего — подытожить и уточнить приемы оперы современной.

Автор в заключение хочет вновь напомнить о том, что данная статья не претендует на исчерп...

Но читатель, вероятно, и сам уже это заметил.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- От редакции 5

- На путях конкретной музыкальной критики 6

- О реализме в музыке 15

- К проблеме анализа музыкального произведения 26

- К проблеме советского симфонизма 31

- К итогам первого тура конкурса на массовую песню 47

- Музыкально-технологические дисциплины сегодня и завтра 55

- Ленинградский союз советских композиторов 63

- Ленинградские оперные театры 67

- Концертная жизнь Ленинграда 71

- Массовая музыкальная работа в Ленинграде 74

- Музыкальное образование детей в Ленинграде 76

- Хроника 80

- Вечер творческого показа советских композиторов 81

- Концерт из произведений Сергея Прокофьева 87

- Польская музыка в Москве 91

- Ева Бандровская 93

- Я. Хейфец 94

- Концерт Веры Смысловой 97

- Работа Творческого сектора ССК и его секций за март-апрель 1934 г. 97

- Сатирикон. Содружество ленинградских композиторов 100

- Произведения Давиденко за рубежом 101

- США 102

- [Интересный метод пропаганды камерной музыки...] 102

- [Федор Шаляпин принял приглашение...] 103

- Германия 103

- [В Германии сильно изменился репертуар...] 103

- Франция 104

- [25 марта в Париже состоялся большой концерт...] 104

- [В Париже основано в память С. Дягилева...] 104

- Италия 104

- [Альфредо Казелла - официальный вождь...] 105

- Англия 105

- Бельгия 105

- Швеция 105

- Швейцария 106

- Венгрия 106

- Палестина 106

- [Получены сведения...] 106

- [Умер Т. Рикорди...] 106