в первом хоре кантаты «Ich hatte viel Веkümmerniss» или:

Прим. 2.

в Andante второго Бранденбургского концерта, никогда не встречаются в клавирной музыке Баха.

Переходя к полифонии XIX в., следует не ограничивать свой кругозор сочинениями, носящими заглавие «фуга», а широко затронуть и полифонические эпизоды в неполифонных произведениях. Это приблизит контрапунктические приемы к кругу интересов среднего музыканта и значительно облегчит усвоение их. Даже «контрапунктизированные» аккомпанементы напр., Чайковского могут войти сюда. Нужно помнить, что механическое нагромождение имитаций в союзе с добросовестным избеганием параллельных октав часто приводило лишь к псевдо-полифонии. И нужно научиться ценить такие явления, как например, следующий эпизод из 7-й симфонии Брукнера, совершенно неполифоничный по голосоведению, но глубоко полифоничный по своему интонационному смыслу:

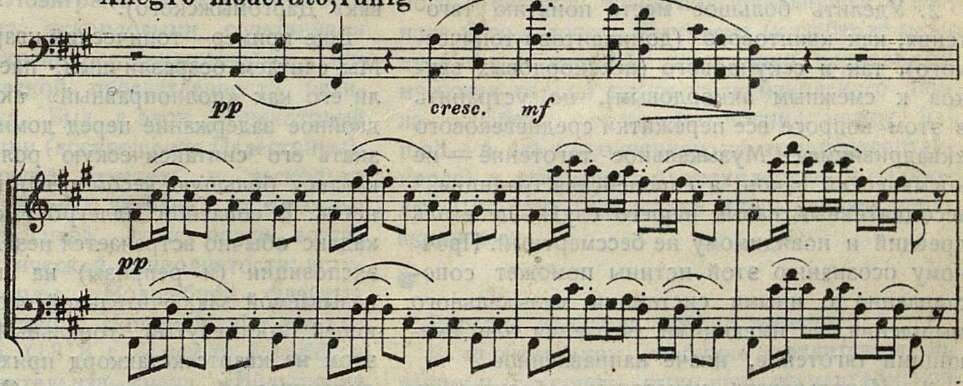

Прим. 3. Allegro moderato, ruhig

Должны быть освещены (менее подробно) и некоторые другие «пояса» полифонии: подголосочная гетерофония русской крестьянской песни (и не только русской), так называемый «строгий стиль», импровизационная полифония джаза и атональная линеарность типа Кшенека-Хиндемита. Необходимо вкратце ознакомить каждого музыканта и с полифонией малеровского оркестра. Это — оригинальнейшая «полифония сложений», а не противосложений, к тому же весьма разнообразная и поразительно естественная по чеканке инструментальных интонаций. Маленькая цитата из скерцо 5-й симфонии:

Прим. 4.

Теперь о гармонии.

Автор, предчувствуя суровые упреки в неполноте и бессвязности, вновь напоминает о том, что данная статья ни в какой мере не претендует на исчерпывающий охват своей обширнейшей темы и дает лишь несколько разрозненных, отрывочных примеров.

В области гармонии центральным поясом, как мы уже говорили, избирается тональная, мажоро-минорная тонико-доминантовая система. Кроме того, внутри данного пояса проводится отчетливая дифференциация различных стилей и стадий, ибо нельзя ведь сажать вместе за одну парту Иоганна Стамица и Гуго Вольфа. В центральный пояс войдет много материала, близкого к «официальным» учебникам недавнего прошлого, но и здесь многое подвергнется пересмотру. Напр., мы предлагаем:

1. Изучать гармонию концентрически. Не держать учащихся целый год в неведении относительно модуляций, перегружая их (учащихся) в это время мудреными и редко встречающимися оборотами немодулирующей гармонии. Дать сперва элементарные сведения из всех глав, открыть возможность полного анализа несложных произведений, а затем переходить к следующему концентру.

2. Уделить большое место понятию тяготения, как квинтового (доминантово-тонического), так и секундового (неаккордовых звуков к смежным аккордовым), но устранить в этом вопросе все пережитки средневекового «квадривиума». Музыкальное тяготение — не космический закон, а европейская традиция,1 ассоциативный навык нашего слуха, не столь древний и по-видимому не бессмертный. Прочному осознанию этой истины поможет сопоставление с иными системами музыкального мышления, не имеющими тяготения или имеющими тяготение, иначе направленное.

3. Использовать некоторые обозначения, введенные теоретиками последнего полувека, поскольку эти обозначения представляют не насилие над художественным материалом, а логичное и остроумное развитие основ, заложенных еще у Рамо. Напр. категория так называемых побочных доминант и вообще побочных каденций (Nebendominanten, Zwischendominanten, — Риман, Шенберг, «Романтическая гармония» Курта; на русском языке — Вальтер Клейн). Побочные доминанты радикально упрощают классификацию альтерированных аккордов, а при анализе формы облегчают получение ясных и архитектоничных модуляционных планов, не затемненных сетью бесчисленных мелких «отклонений».

Приведем некоторые примеры смыслового комментирования музыкально-конструктивных формул. Разве нельзя в учебнике гармонии дать например понятие о «физиономии» вводно-уменьшенного септаккорда на тонической педали, так часто употреблявшегося Глинкой взамен обыкновенного доминантаккорда? Спокойная статика тонического оргельпункта и пряный, слегка «оминоренный» оттенок пониженной сексты, — разве в этом не виден Глинка со всей его культурно-социальной обусловленностью? Кстати, Глинка и сам высказывался против доминантсептаккорда в своей беседе с Листом о Вебере.2 Далее, не трудно зафиксировать эмоциональную окраску неаполитанского секстаккорда (секстаккорд пониженной второй ступени); это почти общеизвестная вещь. Полезно указать на образцы пьес, в которых этот аккорд встречается часто и повторяется упорно; напр. среди бетховенских фортепианных сонат — полные мрачного пафоса финал 14-й сонаты и первая часть 17-й. Попутно нужно напомнить и о возможности иронического использования этого созвучия (напр. «Червяк» Даргомыжского).

Еще пример — тонический квартсекстаккорд. Мы считаем безразличным, паспортизировать ли его как «полноправный» аккорд или как двойное задержание перед доминантой. Важно знать его синтаксическую роль: он придает кадансу большую весомость и целеустремленность. В сонатном аллегро такой усиленный каданс обычно встречается незадолго до конца экспозиции (и репризы) на переходе к так называемой заключительной партии, закрепляющей достигнутый тональный устой. При этом на квартсекстаккорд приходится гребень динамической кульминации (Моцарт, финал симфонии Es-dur; Бетховен, первая часть 5-й сонаты), а конечная тоника после него — уже на спаде волны. Переход от квартсекстаккорда к тонике обычно совершается через доминанту. Но если сделать на квартсекстаккорде большое и длительное crescendo, тогда он может «прорваться» в тонику и непосредственно, минуя доминанту. В этом случае тоника будет звучать чрезвычайно агрессивно, будет не замыкать, а звать дальше. Такой «правонарушительный» каданс уместен — в сонатном аллегро — на переходе от разработки к репризе. Бетховен его применил (думаю, что он и изобрел его) в первой части c-moll'ной фортепианной сонаты, в первой части 4-й симфонии и в скерцо 9-й. Если же применить «снятие» квартсекстаккорда тоникой в начале пьесы, в миноре и без crescendo, мы получим меланхолическую задумчивость аллегретто из 7-й симфонии.

_________

1Очень интересным и сложным является вопрос о классовой природе «тяготенческого» звуковосприятия. Поспешные и упрощенные выводы могут здесь принести большой вред.

2См. Записки М. И. Глинки, изд. Academia, М. — Л., 1930, стр. 283.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- От редакции 5

- На путях конкретной музыкальной критики 6

- О реализме в музыке 15

- К проблеме анализа музыкального произведения 26

- К проблеме советского симфонизма 31

- К итогам первого тура конкурса на массовую песню 47

- Музыкально-технологические дисциплины сегодня и завтра 55

- Ленинградский союз советских композиторов 63

- Ленинградские оперные театры 67

- Концертная жизнь Ленинграда 71

- Массовая музыкальная работа в Ленинграде 74

- Музыкальное образование детей в Ленинграде 76

- Хроника 80

- Вечер творческого показа советских композиторов 81

- Концерт из произведений Сергея Прокофьева 87

- Польская музыка в Москве 91

- Ева Бандровская 93

- Я. Хейфец 94

- Концерт Веры Смысловой 97

- Работа Творческого сектора ССК и его секций за март-апрель 1934 г. 97

- Сатирикон. Содружество ленинградских композиторов 100

- Произведения Давиденко за рубежом 101

- США 102

- [Интересный метод пропаганды камерной музыки...] 102

- [Федор Шаляпин принял приглашение...] 103

- Германия 103

- [В Германии сильно изменился репертуар...] 103

- Франция 104

- [25 марта в Париже состоялся большой концерт...] 104

- [В Париже основано в память С. Дягилева...] 104

- Италия 104

- [Альфредо Казелла - официальный вождь...] 105

- Англия 105

- Бельгия 105

- Швеция 105

- Швейцария 106

- Венгрия 106

- Палестина 106

- [Получены сведения...] 106

- [Умер Т. Рикорди...] 106