трезвые голоса своей громогласной конвульсивной какофонией.

Чудовищный робот модернистической музыки захватывал своими щупальцами нестойкие души композиторов и музыковедов, признавших в этой конвульсивной какофонии «жизненный пульс современности».

К этому еще прибавилось невероятное самомнение и зазнайство. Чего же больше, если статья в «Правде» об опере «Леди Макбет» не получила нужного отклика не только у музыковедов, но и у самого Шостаковича, воспринявшего её недостаточно глубоко и не сделавшего из большевистской критики необходимых для себя выводов.

7. Переходный период

1930‒1936 годы — период создания и постановки в театрах оперы «Леди Макбет», чрезвычайно интенсивный в творческом пути Шостаковича. Балеты «Золотой век», «Болт» и «Светлый ручей», 24 прелюдии для фортепиано, концерт для фортепиано, трубы и струнного оркестра, соната для виолончели с фортепиано, сюита для джаза, много музыки к драматическим спектаклям и к кинофильмам. Завершается этот период сочинением четырех романсов на слова Пушкина и созданием 4-й симфонии.

Во всех этих произведениях можно увидеть пороки, присущие опере «Леди Макбет». В балетах — те же урбанистические гримасы, то же игнорирование народного мелоса и традиций русской музыки. Здесь Шостакович пытается «взять публику» приемами «шикарной» инструментовки музыкального материала, идущего от эстрадного и «блатного» жанра. «Эстетика» нэпманской улицы перекочевала в балеты Шостаковича. Однако это не помогло: эстетический вкус советской публики оказался выше эстетического вкуса Шостаковича, и балеты один за другим провалились. Балет «Светлый ручей», призванный по замыслу автора изобразить жизнь кубанского колхоза, получил сокрушающую критику в статье «Балетная фальшь»1:

«Жизнь колхоза, его новый, еще только складывающийся быт, его праздники — это ведь очень значительная, важная, большая тема. Нельзя подходить к этому сналета, скондачка — всё равно, в драме ли, в опере, в балете. Тот, которому действительно дороги и близки новые отношения, новые люди в колхозе, не позволит себе превратить это в игру с куклами. Никто не подгоняет наше балетное и музыкальное искусство. Если вы не знаете колхоза, если не знаете, в частности, колхоза на Кубани, не спешите, поработайте, но не прекращайте ваше искусство в издевательство над зрителями и слушателями, не опошляйте жизни, полной радости творческого труда». О музыке балета в этой статье сказано, что она «подстать всему балету... Она бренчит и ничего не выражает».

Апологеты Шостаковича придерживались другого мнения.

Так, И. И. Соллертинский заявил, что в «Светлом ручье» «царит неподдельно молодое веселье, звонкий смех... в целом создан красочный, жизнерадостный советский балет»2.

М. Друскин нашел в балетной музыке Шостаковича ТРАМовский «озорной и веселый» задор и даже последование балетным пантомимам и танцевальной музыке Моцарта!3.

До предела насыщенную экспрессионистическими пряностями партитуру «Болта» Соллертинский характеризует как «лишенную формальной изощренности»4. Критика «Правды» призывала композиторов к усилению чувства ответственности за свое творчество. Задачей Соллертинского, Друскина и других было угождать композитору, вопреки здравому смыслу, ради приятельских отношений, воздвигать «монбланы» славословия, что и принималось Шостаковичем полностью.

Концерт для фортепиано, трубы и струнного оркестра можно было бы охарактеризовать как парадоксальный, если

_________

1 «Правда» от 6 февраля 1936 г.

2 «Советское искусство», № 56, 1934.

3 М. Друскин, Балетная музыка Шостаковича. «Светлый ручей», сборник материалов.

4 И. Соллертинский, Балет и проблема советского балета. «В помощь зрителю», Гослитиздат, 1931.

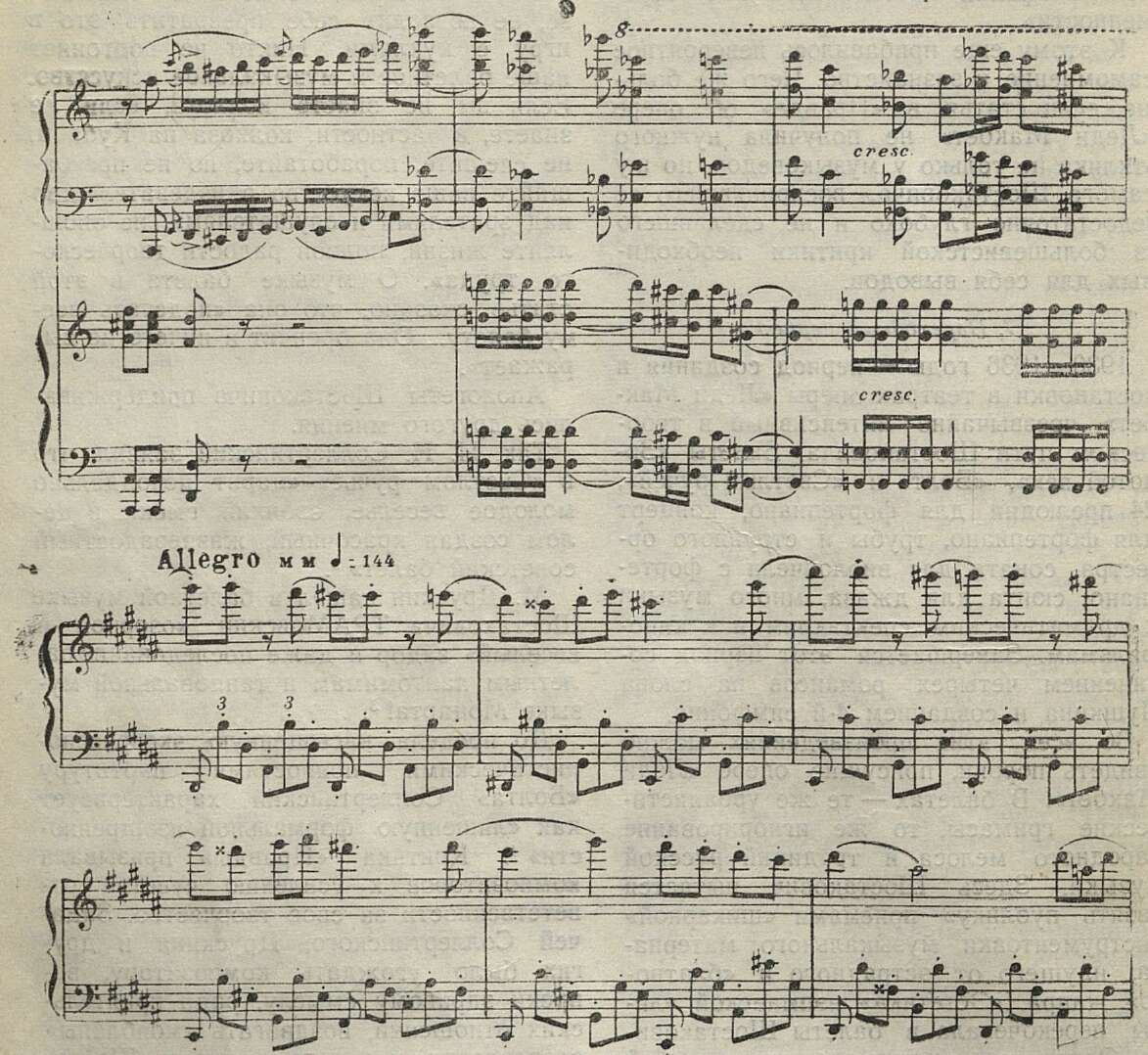

бы в основу его была положена какая-нибудь внушительная идея. Но здесь парадокс исчерпывается калейдоскопом заимствованных тем, данных в искаженном виде. Рядом с красивыми, поэтическими страницами стоят чудовищные формалистические выверты, бетховенская тема уживается с пошлой немецкой песенкой, переложенной на фокстрот; или вдруг возникает музыка из «Танца Анитры» Грига, сменяемая одесским блатным мотивчиком:

И все это сдабривается моторными и галопирующими ритмами, в калейдоскопе которых автор стремится промчать легковесность своего музыкального материала.

Как всё это похоже на картину, обрисованную Асафьевым в его характеристике музыки Хиндемита!

В полном соответствии с особенностями фортепианного концерта находятся и 24 прелюдии для фортепиано. Это соответствие не только в сходстве тематического материала концерта и прелюдии № 2, но и в стилевых признаках музыкального языка.

Для обоих произведений характерны хроматические сдвиги мелодии, с последующими затем нарочитыми скачками, блуждания по тональностям с нарочи-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Задачи журнала «Советская музыка» 3

- Адвокаты формализма 8

- О русской песенности 22

- Творческий путь Д. Шостаковича (продолжение) 31

- Идея народности в работах В. Ф. Одоевского 44

- К изучению народных истоков творчества М. И. Глинки 57

- Из воспоминаний о С. И. Танееве 63

- Памяти М. А. Бихтера 67

- В Московском хоровом училище 70

- Народная русская певица О. В. Ковалева 74

- М. А. Юдин 77

- Литовский композитор Иозас Груодис 79

- Хроника 80

- Дружеские шаржи 89

- По страницам печати 93

- Нотография и библиография 102

- В Северной Корее 106

- Кулиев Ашир — «Ватаным» — «Родина моя» 111