тым возвращением в основную тонику (прием, заимствованный у Прокофьева). В 24 прелюдиях подобный метод проходит почти через все прелюдии и становится крайне назойливым.

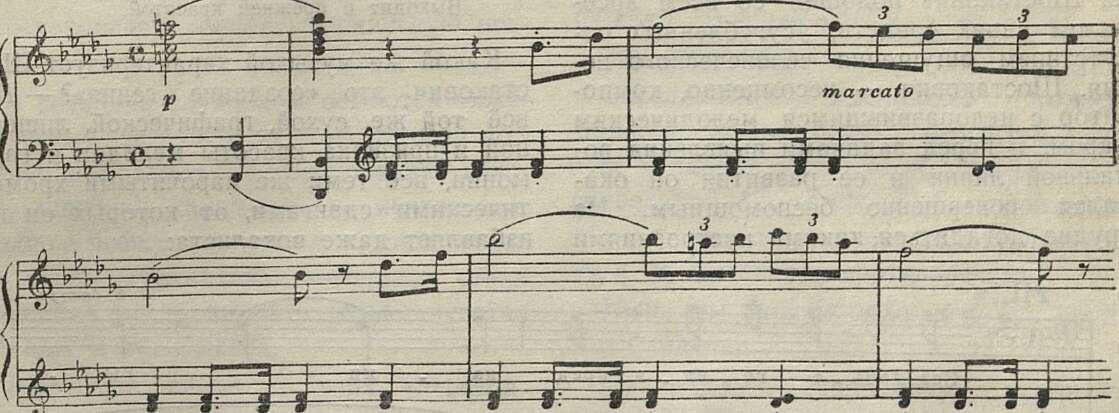

Слушателю предлагается принять участие в процессе разрушения мелодии и гармонии. Ему говорят: вот красивая и ясная тема:

— смотрите, уже в седьмом такте мы поворачиваем эту тему так, что от нее ничего не остается, мелодия и гармония превращаются в сплошную гримасу:

Прим. 3

Теперь извольте радоваться и аплодировать этому «искусству»!

Но слушатель не стал радоваться. Он решительно отверг эту музыку, как какофоническую и не отвечающую его духовным запросам. Тогда обиженные за своего кумира музыковеды объявили, что слушатель не «дорос» до понимания такой музыки, что поймет он ее через столетия, но не стоит этим смущаться, пусть композитор ориентируется на них, — музыковедов «с понятием».

И Шостакович это принял, как должное.

В сонате для виолончели уживаются весьма вдохновенные и творчески прекрасные страницы музыки, особенно в первой части, со всевозможными нарочитыми формалистическими кунстштюками, абстрактной графичностью, автоматичностью и излюбленными композитором нарочитыми «сдвигами». В скверной и очень вредной книжке И. Мартынова «Д. Д. Шостакович»1, к которой нам еще придется возвращаться, фортепианный концерт, 24 прелюдии и виолончельная соната названы произведениями «переходного типа», якобы свидетельствующими о «тенденциях к преодолению формализма».

Это, конечно, сущая неправда. «Новых идейно-эмоциональных мотивов», найденных Мартыновым в этих произведениях, нет, и те некоторые просветы, которые есть в них, только подчеркивают общий формалистический их

_________

1 Музгиз, М., 1946.

замысел и те пороки, которые коренятся в формалистической их сущности.

Может быть, и цикл из четырех романсов на слова А. С. Пушкина следует, по Мартынову, причислить тоже к «переходным» произведениям? К очень музыкальным, напевным стихам Пушкина Шостакович подошел со всем арсеналом своих средств, усугубленных отсутствием ощущения человеческого пения. Шостакович — несомненно, композитор с недоразвившимся мелодическим даром, и перед задачами выявления вокальной линии и ее развития он оказался совершенно беспомощным. Не трудно догадаться, какими настроениями композитора вызвано появление первого романса — «Возрождение». Это та же тема «непонятости» художника и обращения его к потомкам:

Но краски чуждые с летами

Спадают ветхой чешуей;

Созданье гения пред нами

Выходит с прежней красотой.

Какой же музыкой характеризует Шостакович это «создание гения»? — Да всё той же, сухой, графической, лишенной и признака красоты мелодии и гармонии, всё теми же нарочитыми хроматическими сдвигами, от которых он не избавляет даже вокалиста:

Прим. 4

Гнетущее впечатление оставляет четвертый романс цикла — «Стансы». Как известно, это элегическое стихотворение Пушкина заканчивается оптимистическими философскими строками:

И пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть,

И равнодушная природа

Красою вечною сиять.

Но не эти строчки положены в основу музыки романса, ее настроение более соответствует стихам:

Я говорю, промчатся годы,

И сколько здесь не видно нас,

Мы все сойдем под вечны своды

И чей-нибудь уж близок час.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Задачи журнала «Советская музыка» 3

- Адвокаты формализма 8

- О русской песенности 22

- Творческий путь Д. Шостаковича (продолжение) 31

- Идея народности в работах В. Ф. Одоевского 44

- К изучению народных истоков творчества М. И. Глинки 57

- Из воспоминаний о С. И. Танееве 63

- Памяти М. А. Бихтера 67

- В Московском хоровом училище 70

- Народная русская певица О. В. Ковалева 74

- М. А. Юдин 77

- Литовский композитор Иозас Груодис 79

- Хроника 80

- Дружеские шаржи 89

- По страницам печати 93

- Нотография и библиография 102

- В Северной Корее 106

- Кулиев Ашир — «Ватаным» — «Родина моя» 111