Ясный пушкинский стих требует особенно ясной мелодии. При напевной, выразительной мелодике еще более возрастают сила и воздействие лирической и драматической поэзии Пушкина.

Музыкальное претворение «Стансов» Шостаковичем убивает пушкинскую поэзию.

В сознании слушателя остаются тяжеловесные гармонии, мутный, темный ход басов и мрачное «интонирование» голоса, лишенное каких-либо элементов свободно льющегося пения. Исполненные на таком музыкальном материале стихи Пушкина могут вызвать только чувство досады и недоумения.

Мартынов пишет об этих «переходных» произведениях Шостаковича не как об идейном поражении автора, а как о произведениях, отражающих «общий процесс роста советского музыкального творчества». Более того, Мартынов заявляет, что, сочинив эти опусы, «композитор пришел к зрелости, преодолев и откинув прочь заветы "современничества"».

Что же можно назвать первым произведением творческой зрелости Шостаковича, к чему он пришел, «пробиваясь сквозь толщу своих и чужих ошибок», если верить этой терминологии Мартынова?

Шостакович пришел к созданию 4-й симфонии. В своей книжке Мартынов весьма скромно упоминает: «В 1935‒36 годах Шостакович работал над партитурой четвертой симфонии. Симфония была закончена и предложена к исполнению в концерте Ленинградской филармонии. Однако композитор снял симфонию после одной из репетиций, и она публично не исполнялась. С тех пор прошло много времени, но Шостакович держит рукопись в своем портфеле, не стремясь ознакомить с ней широкую публику. Не будем вдаваться в причины этого нежелания. Скажем лишь, что все, знакомые с партитурой, отмечают высокие достоинства музыки симфонии и выражают желание услыхать ее в оркестровом звучании»1.

Определеннее высказался Соллертинский: «Переломным моментом явилось создание гигантской, еще не опубликованной 4-й симфонии, — произведения огромного трагического размаха, хотя и не лишенного противоречий»2.

Ныне мы можем пополнить эти скудные сведения.

На радость Мартынову, усилиями «друзей» Шостаковича в 1946 году Музфондом издано четырехручное переложение этой симфонии. Однако до сих пор ни один музыковед не решился открыто высказать и обосновать свое мнение об этом «таинственном» сочинении.

8. «Таинственное» сочинение

Мы углубляемся в 4-ю симфонию Шостаковича и с удивлением замечаем, что попадаем в мир звуков оперы «Нос». Как будто Шостаковичу стало стыдно за те некоторые мелодические и гармонические просветы, которые были в его предыдущих сочинениях, и он с новой, неутолимой жаждой разрушения музыки вернулся к антимелодизму, дисгармонии и атонализму.

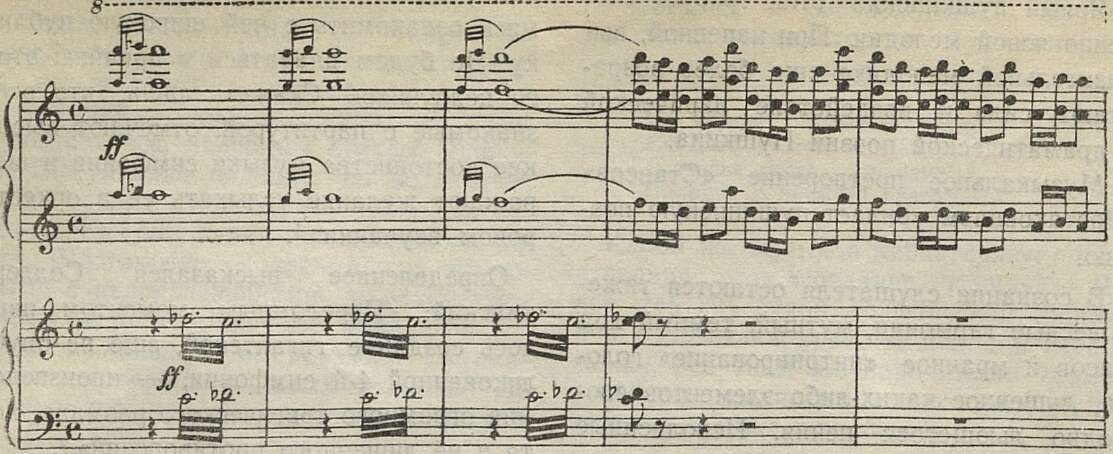

Торжество неистовствующей малой секунды утверждается с первых же тактов. К этому еще прибавляется «творческая заявка» на «неоклассицизм»:

_________

1 И. Мартынов, Д. Д. Шостакович, стр. 43.

2 И. Соллертинский, Дм. Шостакович. «Советская Сибирь» от 24 февраля 1942 г.

Allegretto poco moderato

«Неоклассицизм», в своем существе, явление паразитарное. Это не обращение к прошлому ради развития прогрессивных традиций классической музыки, ради искания примеров сочетания высокой содержательности с художественным совершенством музыкальной формы. Это обращение к прошлому ради ухода от современности. Композитор берет форму классиков, а часто цитирует и самый музыкальный материал, при этом нарочито искажая его. Это куда легче, чем творить самому, исходя из порывов своего сердца и из движения своего разума! Школа «неоклассиков» гармонична только в одном, — она искажает в одинаковой мере и прошлое и современность. Для модернистической зауми, потерявшей ощущение музыки, «неоклассицизм» стал спасательным кругом, слушателям предоставлялась возможность все-таки как-то «отдохнуть» от урбанистического скрежета.

Для Шостаковича «неоклассицизм» оказался полезной ширмой для прикрытия его мелодической бедности, и он с удовольствием воспринял его от немецких экспрессионистов и их импрессарио — Щербачёва. На примере фуги из первой части 4-й симфонии можно понять, к чему приводит «неоклассицизм».

Тема фуги сама по себе совершенно беспредметна, нецелеустремленна, ее блуждания могут проходить бесконечно:

Прим. 6

Возникновение второго голоса — спутника — не вносит нового качества в звучание фуги.

Беспредметность умножилась на беспредметность, вместо одной неприятности слушателю предоставляется возможность испытать две:

Прим. 7

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Задачи журнала «Советская музыка» 3

- Адвокаты формализма 8

- О русской песенности 22

- Творческий путь Д. Шостаковича (продолжение) 31

- Идея народности в работах В. Ф. Одоевского 44

- К изучению народных истоков творчества М. И. Глинки 57

- Из воспоминаний о С. И. Танееве 63

- Памяти М. А. Бихтера 67

- В Московском хоровом училище 70

- Народная русская певица О. В. Ковалева 74

- М. А. Юдин 77

- Литовский композитор Иозас Груодис 79

- Хроника 80

- Дружеские шаржи 89

- По страницам печати 93

- Нотография и библиография 102

- В Северной Корее 106

- Кулиев Ашир — «Ватаным» — «Родина моя» 111