Говорят классики

Постановление ЦК ВКП(б) об опере «Великая дружба» и выступление товарища А. А. Жданова на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) — результат глубокого изучения состояния советского музыкального творчества и детального анализа великих традиций русской музыкальной классики. Мы помещаем некоторые высказывания Глинки, Одоевского, Даргомыжского, Серова, Балакирева, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Стасова, Чайковского, Танеева и Лароша по коренным вопросам музыкального искусства. В этих высказываниях есть отклики на проблемы — идейности, народности, реализма, демократичности и общественной значимости музыки.

Нетрудно убедиться в том, как интересны и полезны эти высказывания и как ярко они иллюстрируют то, о чем говорится в постановлении ЦК ВКП(б).

М. И. Глинка:

«...Инструментовка находится в прямой зависимости от самого творчества музыкального. Красота музыкальной мысли вызывает красоту оркестра. Если б мы, положим, не знали творений Г енделя, Баха, Глюка в оркестре, не видали бы их партитур, великолепная красота их мыслей при изучении музыки их за фортепиано должна была бы поручиться нам за неподражаемую красоту их инструментовки. И в самом деле, оркестр их удивителен, несмотря на бедность тогдашних инструментальных сил относительно нашего, послебетховенского времени. Благоустроенность музыкальной архитектоники, ничем не нарушимая соразмерность целого и частей в гайдновой музыке отражается и в его оркестре, постоянно изящном от высшей соразмерности и благоустроенности; нигде нет шума и преувеличенности. В оркестре Бетховена отражается прежде всего сила, могущественное величие его фантазии...» («Заметки об инструментовке»)

«Инструментовка, точно так же как контрапункт и вообще гармоническая обделка, должна дополнять, дорисовывать мелодическую мысль... Дело гармонии (сколько можно реже четырехголосной — всегда несколько тяжелой, запутанной) и дело оркестровки (сколько можно более прозрачной) дорисовать для слушателей те черты, которых нет и не может быть в вокальной мелодии, — всегда несфлько неопределенной (unpeu vague) в отношении драматического смысла: оркестр (вместе с гармонизациею) должен придать музыкальной мысли определенное значение и колорит — одним словом, придать ей характер, жизнь...»

(Там же)

«Во время ужина обыкновенно играли русские песни, переложенные на 2 флейты, 2 кларнета, 2 валторны и 2 фагота. Эти грустно-нежные, но вполне доступные для меня, звуки мне чрезвычайно нравились (я с трудом переносил резкие звуки, даже валторны на низких нотах, когда на них играли сильно), — и может быть эти песни, слышанные мною в ребячестве, были первою причиною того, что впоследствии я стал преимущественно разрабатывать народную русскую музыку...» («Записки»)

«Когда я изъявил свое желание приняться за русскую оперу, Жуковский искренно одобрил мое намерение и предложил мне сюжет Ивана Сусанина. Сцена в лесу глубоко врезалась в моем воображении; я находил в ней много оригинального, характерно-русского. Жуковский хотел сам писать слова, и для пробы сочинил известные стихи: «Ах не мне бедному, ветру буйному» (из трио с хором в эпилоге).

Занятия не позволили ему исполнить своего намерения, и он сдал меня в этом деле на руки барона Розена, усердного литератора из немцев, бывшего тогда секретарем е. н. в. государя цесаревича.

Мое воображение предупредило однакож прилежного немца; как бы по волшебному действию вдруг создался и план целой оперы, и мысль противопоставить русской музыке — польскую. Наконец, многие темы и даже подробности разработки, все это разом вспыхнуло вголове моей...» (Там же)

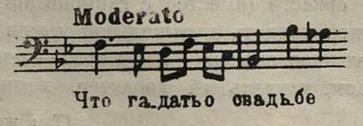

«В течение работы не мало обязан я советам князя Одоевского... Одоевскому чрезвычайно понравилась тема, взятая мною из песни лужского извощика, а именно:

Нотный пример

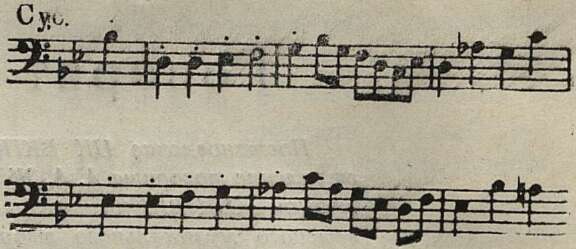

Он советовал мне напомнить об этой теме, которою начинается партия Сусанина, в последней его сцене в лесу с поляками. Мне удалось исполнить это; после слов: «Туда завел я вас, куда и серый волк не забегал, куда и черный вран костей незаносил», идет прогрессия отрывка из темы, переданной мне извощиком, а именно:

Нотный пример

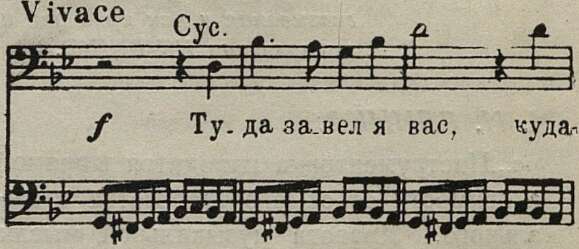

При сочинении начала, в ответах Сусанина я имел в виду нашу известную разбойничью песню «Вниз по матушке по Волге», употребив начало ее удвоенным движением в движение аккомпанемента, как-то:

Нотный пример

(Там же)

«Некоторые из аристократов, говоря о моей опере, выразились с презрением: «C’est la musique des cochers» («Это музыка кучеров...»)1

(Там же)

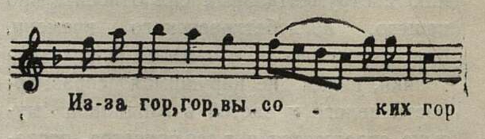

«В то время случайно я нашел сближение между свадебною песнею: «Из-за гор, гор, высоких гор»:

Нотный пример

_________

1 «Это хорошо и даже верно, ибо кучера по-моему дельнее господ». Прим. М. И. Глинки.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Об опере «Великая дружба» В. Мурадели 7

- Вступительная речь тов. А. А. Жданова на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) 13

- Выступление тов. А. А. Жданова на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) 20

- Великому вождю советского народа товарищу Сталину 33

- Говорят классики 35

- За творчество, достойное советского народа 59

- Выступления на собрании композиторов и музыковедов г. Москвы 69

- Смех сквозь слезы 109

- По страницам печати 115

- Хроника 127

- Три лучшие песни о Сталине 131

- Кантата о Сталине 135

- Песня о Сталине 139

- Величальная И. В. Сталину 143