широкие возможности. Каждая из шести песен обработана по-своему, на новый лад.

Одна из самых, может быть, своеобразных песен — это «Ксывань» («Гора»). Мелодия, построенная на минорном пентахорде. очень похожа на украинскую песню «Павочка ходя, пирьечко роня» (взятую Римским-Корсаковым для хора девушек в «Ночи перед Рождеством»). Но выразительно значительные упоры на неустойчивых звуках и такие же значительные ферматы на концах фраз придают мелодии особое выражение — трудных усилий, борьбы, «гора сгубила удальцов немало». Красивы и смелы гармонии сопровождения. Выразительны смены регистров («путь с горы в долину»). Выразительны стремительные. контрастные сдержанным движением мелодии разбеги голоса ввысь по этим регистрам (изгибы «сурового пути по неприступным скалам»).

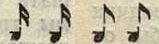

Ничего сходного по замыслу нет ни в одной из других песен. Все они веселые, танцовального склада. Но в обработке каждой тоже выделены свои, особые черты. В песне о «Ядвиге» — ласковая насмешливость над тем. «что приключилось с влюбленной девушкой»; взятый из мелодии песни, звучащий шуткой ритм  , короткие форшлаги, стаккато. В «Яблоньке» — отвечающий широкой, пышной мелодии тоже широкий склад гармоний, смена медленных диатонических созвучий быстрыми, с хроматическими звуками. В «Краковяке» — как бы танцевальный подголосок песни, изображение веселого блеска: «горят, как звезды ночки, в свитках ясные шнурочки» и т. д.

, короткие форшлаги, стаккато. В «Яблоньке» — отвечающий широкой, пышной мелодии тоже широкий склад гармоний, смена медленных диатонических созвучий быстрыми, с хроматическими звуками. В «Краковяке» — как бы танцевальный подголосок песни, изображение веселого блеска: «горят, как звезды ночки, в свитках ясные шнурочки» и т. д.

В будущих своих обработках Коваль, может быть, найдет и более тонкие формы такого рода изображений, более мягкие по линиям и краскам, более соответствующие тонкости и мягкости мелодии польской песни. Но нужно, чтобы и в них сохранилось то же своеобразие его композиторских замыслов, отвечающее своеобразию замысла каждой песни народного певца.

Только очень немногое можно сказать о двух песнях для детей — о «Черном барашке» и «Птичьей колядке» М. Иорданского. Они построены так, как привычно строить песни для детей, с нарочито простой гармонией, с подчеркнутой изобразительностью («утка в дудочку играет», «соловей разливается», «звонкий жаворонок вьется»...). Так могут быть обработаны и русские, и польские песни, и песни многих других народов.

С обычной для С. Кондратьева продуманностью и внимательностью обработана песня — «Ах, зачем иду я замуж». Он придал ей характер горькой жалобы. Чувство горести в каждой строфе видоизменяется, углубляется инструментальными подголосками, гармонией. Песня звучит выразительно, с чувством. Но есть что-то в ритме этой песни, ее трехдольном, почти танцовальном метре, в общем складе мелодии, что делает ее непохожей на русские свадебные песни невесты, похожие на причитанье. Девушка не столько думает о своей горькой доле, сколько о том, что «лучше было песни слушать», «с парнем пошутить». Подчеркивание чувства страдания в обработке изменяет этот склад мелодии, затуманивает ее характерный оттенок, — неизжитого молодого веселья, сквозящего за грустными словами.

Существенный вклад в дело обработки народного творчества вносит сборник В. Белого. Как и во всех своих обработках народных песен (русских, чувашских), Белый меньше думает о том. чтобы передать внешнее своеобразие национального склада мелодии, — и больше о том, чтобы раскрыть внутренний смысл песни, выраженный этим национальным складом, расширить и дополнить вложенное в нее содержание. Песни серьезные удаются Белому лучше, чем легкие, шутливые. В обработке похожей на мазурку «Песни девушки» Белому не удалось передать всю ее легкость и резвость. Мелодия слов «Я ведь не птичка, летать я не умею» с гармонией его сопровождения звучит, вероятно, далеко не так легко, как звучала бы она с аккомпанементом народного скрипача. Иное в песнях, где выражены глубокие думы и чувства. В песне «На войне далекой» сама мелодия, будто бы простая, но с напряженным ладовым строением, с упорным стремлением к подъему, «вдаль», рисует очертания этой «дали». Белый, подчеркиванием отдельных выразительных попевок мелодии гармонией, сменой регистров, еще шире расстилает эту «даль» и придает ей почти грозные очертания. Но эти дополнительные черты ничем не подавляют мелодии певца, они появляются там, где его голос затихает, — во вступлениях, интермедиях, заключениях строф. Там же, где звучат выразительные движения мелодии, сопровождение отходит на дальний план, становится скромным подголоском.

По-настоящему замечательным произведением можно назвать последнюю, третью песню сборника, «Матушка моя». В этой песне мелодия действительно близка мелодиям свадебных причитаний русских народных песен, полна таким же безысходным горем девушки, отдаваемой «на чужбину, за немилого». То, что внес Белый в свою обработку, в этой простой мелодии можно только угадывать. Основа мелодии — характерный для причитания квинтовый тетрахорд (ми — фа-диез — ля— си); в середине напева голос поднимается к новым, напряженным ладовым звукам; в конце опять тот же тетрахорд. В метре мелодии долгие, двухтактные фразы сменяются короткими, однотактными, с сильным временем в середине такта (в записи у Белого это подчеркнуто динамическими обозначениями,

crescendo, акцентом). В эту, путь раскрытую жалобу внесено много из того, чего песня не рассказала, — острое, режущее душу сознание потери счастья, яркие, не гаснущие порывы, поднимающиеся до последних доступных чувству пределов, нескончаемый, неумолкающий плач. Передано все это характерными для Белого заостренными ладовыми сдвигами, стремительными и обрывистыми взлетами звуков, сурово сдерживаемым дрожащим ритмом. Все эти средства выражения взяты из словаря композиторской музыки, их нельзя было бы найти в сопровождении народного польского музыканта. Но в них есть главная черта народной музыки: как бы ни были широки порывы, они всегда сдержаны и всегда вытекают из непосредственного, в этот момент растущего чувства.

Переводы всех песен, несомненно, были серьезно проверены, ибо все прошли через редакцию такого знатока польской народной песни, как доктор искусствоведческих наук Софья Лисса. От переводчика, несомненно, требовалось, чтобы он, как и народный певец, точно передавал слитность поэтических образов с образами мелодии. То, что большинство переводов сделано музыкантом, специалистом по обработке народных песен, С. Кондратьевым, очень показательно и правильно. Но все-таки далеко не все совершенно удалось переводчикам в этом очень трудном деле. И в переводах Кондратьева есть моменты, когда невольно хотелось бы вернуться от русского к первоначальному, польскому тексту. Нельзя, например, не пожалеть, что в русском тексте песни «Matulu moja» исчез глубоко поэтичный образ расцветающей и сорванной розы, — «А jej liczenka pieknie zakwitaja, jak w sadzie róza. Jak róze urwe, nie bedzie rosta...». Нельзя не пожалеть, что прекрасно, дословно переведенный Кондратьевым стих, — «Ах, и моя зеленая тропинка терном заросла...», перенесен им с конца песни в среднюю строфу, а в конце заменен гораздо менее поэтичными словами — «Ах, ты не знаешь, матушка родная, как несчастна я!». Ряд таких же моментов, когда поэту не удалось найти столь же глубоко поэтичное, как в песне народного певца, образное выражение, встречается во многих песнях. «Яниково имя вечно не забудем, долго и сердечно помнить о нем будем...» (перевод Н. Рождественской). В польском тексте нет этих последних, ослабляющих смысл слов — «долго и сердечно», есть гораздо более образно-выразительные: «ani nа wirsycki, ani nа dolinie», «ни на вершине, ни в долине». Изменены, ненужно усложнены образы в песне «Ксывань» (перевод Л. Глазковой) и т. д. А хотелось бы слышать в поэтических переводах то же, что мы требуем от обрабатывающего песню композитора, — чтобы поэт-переводчик стал тоже «народным певцом», чтобы он в своем переводе углубил, расширил поэтическое содержание песни, но бережно сохранил ее непосредственную поэтическую образность.

Н. Брюсова.

Нотографические заметки

Г. Поляновский, «Москва». Для смешанного хора. Слова М. Ю. Лермонтова. Музгиз, М., 1945.

Прекрасный текст великого русского поэта (отрывок из поэмы «Сашка») с особой актуальностью и значительностью воспринимается нами сейчас. Выбор текста — большая удача композитора. Г. Поляновский прекрасно решил стоявшую перед ним сложную задачу и сделал профессиональным хоровым коллективам ценный подарок. Музыка неизменно и последовательно идет за текстом, раскрывая его величие и благородство.

Горячая любовь к родине и страстная ненависть к врагам, посягающим на ее свободу и независимость, так ярко выраженные у Лермонтова, прекрасно выявлены композитором. Прозрачные крайние части хора в светлом соль-мажоре, с мягкими гармониями, спокойной динамикой и ритмом, прекрасно соответствуют словам («...Москва, Москва! Люблю тебя как сын, как русский, — сильно, пламенно и нежно»...). Средняя часть («...Напрасно думал чуждый властелин с тобой, столетним русским великаном, помериться главою и — обманом тебя низвергнуть. Тщетно поражал тебя пришлец: ты вздрогнул, он — упал!..») написана взволнованно и с большим внутренним подъемом. Сопоставление далеких тональностей, острые гармонии — особенно движение параллельными трезвучиями (С, В, А), короткие фразы на прерывистом, гневном дыхании — также прекрасно отвечают мысли и настроению текста.

Произведение написано в хороших традициях русских хоровых классиков и обнаруживает незаурядное знание разнообразных приемов хорового изложения. Плавное голосоведение всех партий в начале хора создает замечательное спокойствие и прозрачность звучания. Естественно переливается мелодия из голоса в голос («...священный блеск твоих седин...»), несколько напоминая танеевскую манеру хорового письма. Удачно короткое фугато («...величавый...»). Ярки хоровые звучания отдельных мест, — например, на выдержанном басу цепь нисходящих

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Смелее двигать вперед советскую музыкальную эстетику 3

- Москва — центр советской музыкальной культуры 11

- Кантата «Москва» В. Шебалина 18

- Симфоническое творчество Н. Пейко 25

- Николай Будашкин и русский народный оркестр 33

- Из музыкального прошлого Москвы 37

- Некоторые вопросы музыкального стиля С. И. Танеева 46

- Русская полифония и Танеев 57

- Письма Эдварда Грига к Чайковскому 64

- Пьер Дегейтер, автор музыки «Интернационала» 66

- Проблемы советской музыкально-исторической науки 69

- О некоторых проблемах вокального воспитания 75

- Даниил Шафран 80

- Н. Н. Озеров 82

- Опера Гречанинова — «Добрыня Никитич» 83

- Выступление Государственного украинского народного хора в Москве 85

- Концерт М. Соколова 88

- Новые произведения советских композиторов для духового оркестра 89

- Два конкурса 90

- Школа имени В. В. Стасова 91

- У композиторов Белоруссии 93

- Киевский музыкальный сезон 1946/1947 года 100

- Музыка в Узбекистане в 1947 году 103

- Письмо из Саратова 106

- Музыкальная жизнь Одессы 108

- В. П. Гутор 109

- Польские народные песни 110

- Нотографические заметки 112

- Летопись советской музыкальной жизни 115