Подобные зачины и концовки приближаются интонационно к зову, перекликанию (т. е. в известной степени носят «сигнальный» характер). Обе эти интонации (растянутый устой и разбег на пустую кварту или квинту) имеют наибольшее распространение в весенних и летних циклах и редко встречаются в других песенных циклах. Возможно, что «зовный» характер интонаций, начинающих и заключающих напев, представляет собой пережиток музыкальной практики, восходящий к древним анимистическим верованиям. Вместе с тем, в напевах, в наибольшей степени насыщенных этими интонациями, чередуются два вида музыкальной ритмики: 1) сопряжения долгих и кратких музыкальных времен — в одних слоговых группах стихотворной строфы; 2) ритмические группы из равных кратких музыкальных времен — в других слоговых группах строфы.

В весенних и ранних летних циклах устойчивые ритмические формулы сопряжений долгих и кратких музыкальных времен приходятся обычно и на зачины, и на концовки напева (т. е. группы из равных кратких музыкальных времен оказываются в середине напева); в летнем же жнивном цикле весь напев, за исключением концовки, чаще всего состоит из ритмических групп равных кратких музыкальных времен.

Таким образом, в напевах весенних и летних циклов интонации «зовных» зачинов и концовок сочетаются с элементами речитативной ритмики; в напевах жнивных песен преобладает именно речитативный характер ритмики, подчеркиваемый и манерой их исполнения (своеобразное rubato).

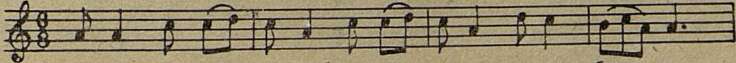

Этому типу интонационных взаимосвязей, имеющему аналогии скорее в украинском песенном фольклоре, чем в сохранившихся пережитках русской обрядовой песни, противостоит иной тип, интонационно сближающийся именно с русским обрядовым песенным фольклором. «Зовные» зачины и концовки и речитативная ритмика в нем почти отсутствуют (начальные квартовые шаги встречаются лишь иногда в виде короткого неслогового форшлага); вместе с тем, ритмические формулы сопряжений долгих и кратких музыкальных времен приходятся уже не только на зачины и концовки, но и определяют напев в целом:

Прим. 3

Второй тип интонационных взаимосвязей, наиболее характерный для напевов свадебных песен, колядок и щедровок (а из более поздних песенных жанров — для балладных напевов), значительно отличается от первого типа и в ладовом отношении, сочетаясь с исторически-многообразными ладовыми типами, — в то время как первый интонационный тип чаще всего замкнут в пределах описанных уже выше терцового, квартового и квинтового ладов (либо терцового или квартового лада, заполненного снизу шагом на кварту).

Два описанных круга интонационных взаимосвязей, наиболее отчетливо выступающие в напевах обрядовых песен (с одной стороны — в напевах весенних и летних песенных циклов, с другой — в напевах зимних и семейно-обрядовых песенных циклов), скрещиваются между собой в традиции старой лирической песни. Чем позднее происхождение лирической песни, тем пестрее ритмические и интонационные элементы, сплавляемые в напеве.

Из отдельных интонационно-ритмических особенностей, характерных для стиля современной белорусской народной музыки, могут быть выделены следующие элементы ритмики, лада и многоголосия.

В области музыкальной ритмики выделяется несколько устойчивых типов взаимосвязей текста и музыкальной ритмики напева.

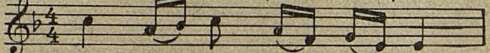

Трехсложным слоговым группам (начинающим или кончающим строку стиха) обычно соответствует музыкально-ритмическая формула анапеста, например:

Прим. 4

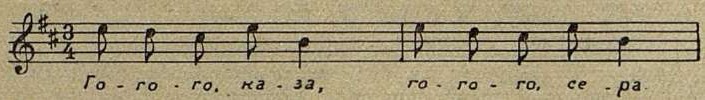

Дактилические формулы в белорусской народной музыкальной ритмике встречаются редко, главным образом в соединении с анапестической формулой в шестисложной слоговой группе 3+3:

Прим. 5

форма эта, широко распространенная в русских хороводных и плясовых песнях, для белорусской ритмики менее характерна.

Четырехсложным слоговым группам, чаще всего образующим восьмисложный стих с цезурой посередине, соответствуют две ямбические формулы:

Прим. 6

Пятисложным слоговым группам чаще всего соответствует ритимическая формула, в особенности характерная для колядок:

Прим. 7

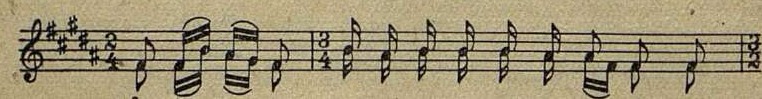

Наконец, следует выделить характерные, «дробные» ритмические формулы свадебных песен, обычно соответствующие слоговым группам 4+3+3, 4+5, 3+6 и т. д., например:

Этой группе музыкально-ритмических формул чаще всего соответствует мелодическое движение в пределах большой терции с захватом полутона сверху (т. е. лад квартового объема):

Прим. 8

Описанные музыкально-ритмические формулы объединяют наиболее старый слой цикловых аграрно-календарных и свадебных песен белоруссов и украинцев; вместе

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 2

- Александр Николаевич Скрябин 7

- Скрябин и его время 10

- Эволюция образов в сонатах Скрябина 18

- О раннем творчестве Скрябина 29

- «Соната-фантазия» gis-moll 40

- Два неизданных письма А. Н. Скрябина 48

- Во весь голос 53

- Маяковский и музыка 57

- Балет «Балда» — М. Чулаки 66

- О советском фортепианном творчестве 72

- Заметки о легком жанре 75

- Белорусский песенный фольклор 79

- Песни горцев Восточной Грузии: Тушины 90

- О путях развития национальной музыки 92

- Фальсификация народного творчества 94

- Новые издания 96

- Музыка в борьбе за мир 98

- Хроника зарубежной жизни 101

- Пленум Оргкомитета ССК на Украине 102

- К юбилею П. И. Чайковского 102

- Над чем работают советские композиторы 102

- Музыкальное училище им. Гнесиных 103