Такой пассивно-описательный метод в расположении материала создает необычайную статику второй части симфонии, музыка которой не вышла из круга обычной «пасторальной идиллии».

Финал симфонии трактован композитором в виде концертного дивертисмента. И здесь он пользуется чисто описательным методом интерпретации песенного фольклора в рамках ординарной ученической схемы.

Музыкального образа в итоге не возникает, ибо музыкальный «репортаж» из песенного фольклора, даже весьма добросовестно инструментованный, не может заменить отсутствующую музыкальную концепцию.

Попытки преодолеть традиции с помощью тех или иных формально-технических экспериментов, как это имеет место в симфонии Веприка, или просто «обойти» ее, как мы это наблюдаем в 6-й симфонии Шостаковича, ни в какой мере не исчерпывают всей сложности взаимоотношений советского композитора с классическим наследием.

Сплошь и рядом академический пиэтет того или другого автора к музыкальному наследию перерастает в прямую зависимость его от музыкальной стилистики и технологии мастеров прошлого.

Некритическое «приятие» чужой манеры письма порождает музыкальное подражательство и копирование, ограничивая идейный кругозор, связывая творческую инициативу автора.

Академическая ученость очень полезна, когда речь идет о знании средств художественной выразительности, необходимом для достижения определенных художественных целей. Чем глубже эти знания, чем обширнее эрудиция композитора, тем свободнее он чувствует себя в решении технических и стилистических проблем, встающих в процессе его работы. Более того, подлинное новаторство невозможно в музыкальном искусстве без обширного профессионального опыта, глубоких знаний в своей области.

Но неправильно было бы механически переносить выработанные в прошлом приемы исторически сложившегося музыкального стиля в творческую лабораторию советского композитора, работающего над поисками новых образов, выражающих внутренний мир социалистического человека.

Исполненная на декаде симфония украинского композитора М. Гозенпуда (написанная в 1938–1939 гг.) кажется нам весьма симптоматичной именно как проявление эпигонства в советском симфоническом творчестве. «В своем произведении я не стремился к звукоизобразительности и иллюстративности, — говорит композитор,— не стремился к внешним эффектам. Мне хотелось простым и ясным языком сказать о внутреннем мире нового человека».

Если бы мы не прочли этого высказывания, датированного 1939 годом, а только прослушали музыку симфонии, то дату ее написания можно было бы искать где-нибудь около 1910 года. Музыкальный язык Гозенпуда не выходит здесь за пределы стилистических приемов Скрябина среднего периода и чисто эпигонского использования приемов русской симфонической школы (Глазунов, Балакирев).

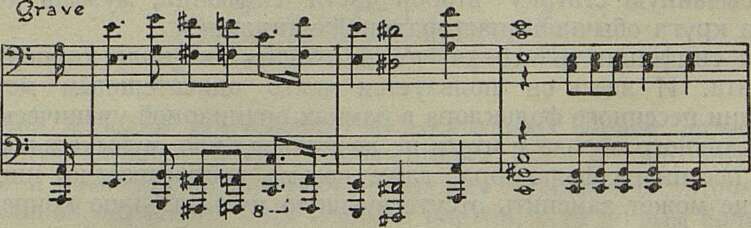

Первая часть симфонии открывается торжественно звучащим вступлением медных инструментов, несколько напоминающим аналогичное вступление к 3-й симфонии Скрябина1. Эта музыка воспринимается как своеобразная метафора, изображающая в чисто симфоническом плане силы, стоящие над человеком (космос, природа):

_________

1 Даже инструментовка этой темы сделана так же, как во вступлении к скрябинской «Божественной поэме».

Прим. 15

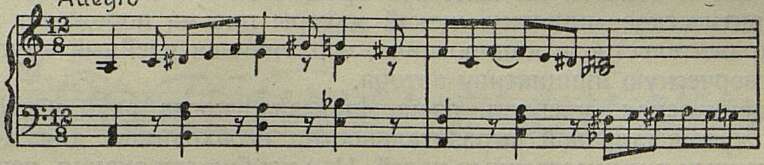

Первая тема Allegro — полетная, стремительная — проникнута томлением, острым, нервным подъемом, почти экзальтацией. Неустойчивые гармонии, хрупкая трепетная ритмика и изломанная «кривая» тематического развития, тщетно стремящегося к кульминации, — как все это напоминает опоэтизированный мир образов Скрябина среднего периода:

Прим: 16

Allegro

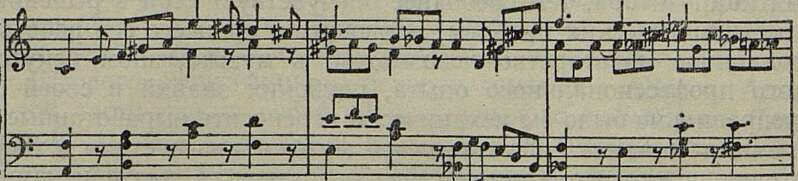

Вторая тема своими баюкающими ритмами, утонченными сплетениями голосов и феерической красивостью звучания оставляет слушателя в мире созерцания, не чуждого чувственной неги. Местами эта оранжерейно-тепличная музыка стоит на грани банального:

Прим. 17

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Великому продолжателю дела Ленина — товарищу Сталину 7

- Советские композиторы — товарищу Сталину 9

- «Орел» — из поэмы для хора, солистов и оркестра 10

- Образ народного счастья 16

- Песни о вожде 40

- Великий гражданин Советской страны 46

- Третья декада советской музыки 48

- После декады 51

- Новые симфонии 60

- О советском романсе 77

- Пятый квартет Н. Мясковского 81

- И. Дзержинскому и Т. Хренникову. Дружеский шарж 85

- «За жизнь» — опера В. Трамбицкого 86

- Музыкальная жизнь Бурят-Монголии 95

- На Всесоюзном конкурсе эстрады 98

- О некоторых вопросах музыкального образования 101

- Памяти Геннадия Воробьева 106

- По страницам зарубежной музыкальной прессы 108

- Советские композиторы — к 60-летию товарища Сталина 110

- Декада советской музыки 111

- Над чем работают советские композиторы 112

- Алфавитный указатель статей и материалов, помещенных в журнале «Советская музыка» за 1939 г. 113