Но что общего между символикой вступления и этими «модернистическими» образами, с их хрупкой порывистостью и гедонистическим любованием благозвучием? На этот вопрос мы не получаем ответа ни в экспозиции, ни в разработке, ни в коде. Главная и побочная партии не заключают в себе того динамически взрывчатого материала, который мог бы стать основой для действенного развертывания симфонического полотна. В разработке композитор отказался от кульминации, как драматического центра всей новой части, обратившись вновь к канонам скрябинской симфонии1.

Остается непонятным, что же в конце концов доминирует в этом калейдоскопе мрачно-торжественных символов и нежно-хрупких порывов?

Остальные части симфонии, показывая хорошую профессиональную технику автора, также несвободны от пут эклектизма. Гозенпуд часто умеет находить красивые звучности и сопоставления, придающие его музыке разнообразие. Так, в скерцо симфонии много жизнерадостности, юмора и хорошей художественной выдумки2.

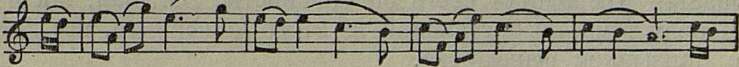

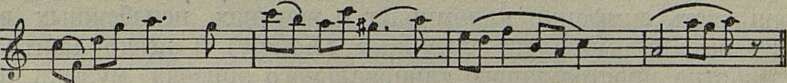

Мягкий лиризм и акварельные краски Andante, с его интересным сопоставлением солирующих медных и деревянных инструментов и воздушной атмосферы, оставляют приятное впечатление. Народно-песенный колорит первой темы финала симфонии, энергичной и внутренно-собранной:

Прим. 18

Allegro risoluto

и красивый по звучности медленный эпизод, с его широкой певучей мелодией, напоминающей аналогичные темы у кучкистов, отчетливо показывают, что композитор вполне способен вырваться из душной атмосферы образов, навеянных Скрябиным. Но... симфония заканчивается кодой, в которой снова появляется «скрябинская» лейттема из первой части. Круг замыкается...

В отличие от многих композиторов, разрабатывающих в своих симфониях проблематику узко личного толка, Лев Книппер в своей 7-й симфонии поставил интересную тему, связанную с идеей мобилизационной готовности советского человека.

Оставаясь, в сущности, целиком в пределах программно-батального жанра, музыка Книппера оформлена как трехчастная симфония. Получилось известное противоречие между батально-изобразительным содержанием музыки и объединяющей ее формой непрограммного симфонического цикла. При явном перевесе звукоизобразительного материала, 7-й симфонии

_________

1 При этом чисто количественное увеличение звучности не сочетается с качественным изменением данного тематического материала. Основные темы по-прежнему (как в экспозиции) лишь сопоставляются, но не противопоставляются друг другу.

2 Его недостаток в том, что автор, стараясь избежать ординарной трехчастности, не написал trio и вынужден был прибегнуть к испытанному приему итальянских арий da capo. На наш взгляд, целесообразнее было бы выбрать трехчастную форму, так как при прямом повторении всего музыкального материала эффект свежести звучания скерцо пропадает и музыка становится назойливой.

не хватает теплоты, взволнованности и непосредственности музыкального выражения. «Ложно-классический пафос», скульптурно выполненная театрализованная поза заменяют собой, подчас, простоту и силу.

Отмечая это, было бы неправильно рассматривать самый замысел создания батальной симфонии, как неорганическое явление. Несмотря на недостаточную эмоциональную выразительность некоторых мест симфонии, в целом — она несомненно органическое произведение. И в этом ее бесспорное преимущество перед другими симфониями, исполнявшимися на декаде.

Положительным качеством 7-й симфонии явилась ее внутренняя собранность, четкость архитектоники и ясность ее конструктивных планов. Композитор в этом отношении сделал бесспорный шаг вперед по сравнению с его же 4-й и 5-й симфониями, в которых плакатность письма сочеталась с рыхлостью формы.

Героическая тема трактована Книппером в плане драматических эпизодов, объединенных общей идеей. Музыкальный язык партитуры целиком обусловлен специфически батальными приемами звукоизображения: сквозные фанфары, театрализованная композиция эпизодов, походный песенный материал и пр.

Как построена 7-я симфония? Первая часть — эпизод, напоминающий об угрозе войны и о той мобилизационной готовности, которая вошла в повседневную жизнь нашего социалистического общества. В затишье будней врывается тревожная весть об опасности. Волевая, энергично ритмованная первая тема, вырастающая из этого конфликта, все время переплетается с призывной фанфарой1.

Вторая часть симфонии напоминает о жертвах, неизбежных в борьбе. После элегического монолога струнных (Adagio) и резко контрастирующего, беззаботно простодушного танцевального эпизода музыка достигает драматической силы и звучит как патетически приподнятая ораторская речь над могилами павших бойцов.

Финал симфонии дает образ самого столкновения враждебных друг другу сил. Поступь врага явственно звучит в тяжеловесной, нарочито архаичной и выдержанной в пентатонике первой теме. Ей противопоставлен широкий, напевный лейтмотив борющегося и уверенного в победе народа. После разработки, характерной также интересным использованием лейтмотива фанфары, проходящей через все произведение, дается триумфально-маршевое проведение русской песенной темы. В этих боевых походных ритмах и уверенных песенно-маршевых интонациях встает перед нами знакомый образ родной Красной армии. Маршевая концовка (кода) симфонии не превращается в обособленный эпизод; это — естественный, подсказанный самой идеей произведения образ.

Упреки композитору о якобы неорганическом включении походно-песенной темы в финал симфонии — на наш взгляд — абсолютно ни на чем не основаны.

Недостатки симфонии скорее надо искать в неяркости целого ряда тематических элементов, в искусственности приемов развития тематического материала, что приводит к вязкости музыкальной ткани, внутренной нестойкости ее выразительного языка.

_________

1 Некоторые критики пытались найти аналогию между «сквозной фанфарой» в симфонии Книппера и «темой рока» в 4-й симфонии Чайковского. Думается нам, что это неверно, ибо не только интонационно-ритмический склад, но и самая драматическая функция обеих тем не имеют между собой ничего общего.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Великому продолжателю дела Ленина — товарищу Сталину 7

- Советские композиторы — товарищу Сталину 9

- «Орел» — из поэмы для хора, солистов и оркестра 10

- Образ народного счастья 16

- Песни о вожде 40

- Великий гражданин Советской страны 46

- Третья декада советской музыки 48

- После декады 51

- Новые симфонии 60

- О советском романсе 77

- Пятый квартет Н. Мясковского 81

- И. Дзержинскому и Т. Хренникову. Дружеский шарж 85

- «За жизнь» — опера В. Трамбицкого 86

- Музыкальная жизнь Бурят-Монголии 95

- На Всесоюзном конкурсе эстрады 98

- О некоторых вопросах музыкального образования 101

- Памяти Геннадия Воробьева 106

- По страницам зарубежной музыкальной прессы 108

- Советские композиторы — к 60-летию товарища Сталина 110

- Декада советской музыки 111

- Над чем работают советские композиторы 112

- Алфавитный указатель статей и материалов, помещенных в журнале «Советская музыка» за 1939 г. 113