Largo 5-й симфонии Шостаковича, с ее печальными напевами благородного рисунка и трепетным фоном.

Финал симфонии непропорционально растянут. Чувство меры должно было бы уберечь композитора от назойливых повторений, притупляющих восприятие даже и превосходного тематического материала. Нескончаемые пассажи орнаментального типа в среднем эпизоде способны вызвать скуку даже у самого рьяного любителя восточного мелодического стиля. Между прочим, именно из-за обилия длиннот, — замечательная по яркости красок и интенсивности звучания кода оказывается все же неспособной рассеять то общее впечатление неорганичности, которое оставляет музыка симфонии в целом.

С принципиально иными тенденциями встречаемся мы в симфонии белорусского композитора Н. Щеглова: здесь налицо, во-первых, — схематизм плана симфонии и ее выполнения; во-вторых, — механическое, недостаточно творческое использование фольклорного материала.

Щеглов посвятил свою симфонию огромной, волнующей теме о прошлом и настоящем белорусского народа. Самый план симфонии, изложенный композитором, казалось бы, не должен вызывать возражений:

«В первой части композитор стремится передать мысли и чувства народов цветущей Советской Белоруссии. Здесь и солнечная радость, и напевная лирика, и бодрые, подъемные настроения. Начинается первая часть вступлением (валторна), излагающим основную тематическую мысль всей симфонии. Далее идет первая тема Allegro, построенная на белорусской народной песенной мелодии. Связующая партия построена на основном мотиве симфонии. Так называемая побочная партия имеет основой опять-таки белорусскую народную тему. Разработке предшествует напевный эпизод, построенный на измененной теме главной партии. В разработке участвуют три предыдущих темы, а затем следует реприза.

Вторая часть симфонии — это рассказ о дореволюционном прошлом Белоруссии. Бесправие и угнетение белорусского и еврейского народов, светлые надежды на грядущее освобождение от векового гнета, эпизоды борьбы народа с угнетателями и, наконец, претворение мечты о свободе и счастье в жизнь — таковы музыкальные образы этой части.

Вторая часть начинается опять-таки основной темой симфонии, на этот раз в миноре. Основные мотивы — две песенных мелодии: одна в характере еврейской песни, другая — белорусская («Ты не бела березанька»).

Третья часть — финал — изображает народный колхозный праздник. Кружится хоровод. Звучат шуточные песенные народные темы. Хоровод уходит вдаль. Где-то поют протяжную мелодию. Постепенно в нее вплетаются звуки марша: это идут дорогие гости — красноармейская часть. К этому присоединяется хоровод колхозников, и все сливается в общем радостном, кипучем веселье».

Но уже в этом плане заметна известная обезличенность смысловых функций основных тематических элементов — главной и побочной партий первой части. То, что обе эти темы представляют собой белорусские народные песни, еще не определяет их роли в столь сложном произведении, как симфония.

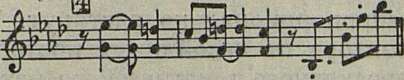

Анализируя первую часть, мы устанавливаем, что ни главная, ни побочная партии первой части симфонии вообще не играют ведущей роли в симфоническом развитии. Доминирующее положение занимает связующая партия, построенная на лейтмотиве вступления, с его жалобно щемящей интонацией и своеобразным «раскачиванием» в движении1:

_________

1 То, что есть мужественного и волевого в этом лейтмотиве вступления (валторны) — его ритмическая определенность, чеканность рисунка — в значительной степени пропадает в связующей партии из-за ее ослабленной ритмики.

Прим. 12

Жалобная мелодия эта придает музыкальному образу далеко не ту эмоциональную окраску, которую, по-видимому, имел в виду композитор.

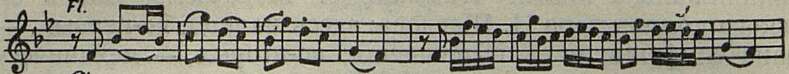

Главная и побочная партии первой части не обладают достаточно яркой индивидуальной окраской. Тема главной партии, с ее живым бойким ритмом и орнаментальным рисунком:

Прим. 13

и вторая, с ее некоторой монотонностью интонации и угловатостью ритмики:

Прим. 14

Fag:

не образуют значительного контраста. Если произвольно предположить перестановку обеих тем, то в симфонии, в сущности, ничего не изменится. Логика развертывания музыкально-тематического материала целиком подчинена у Щеглова стереотипному рецепту сонатного Allegro. Архитектоника первой части являет собой образец унылого схематизма. Темы разрабатываются как полифонические задачи в классе композиции. Лишь изредка блеснет какая-то попытка выйти из круга ремесленного благополучного контрапунктирования. Конец экспозиции выполнен в празднично приподнятых тонах с чрезвычайно эффектной инструментовкой (раскаты тарелок, тремоло басов, пассажи у первых скрипок и восходящие ходы у медных), но все это не выходит за рамки чисто иллюстративной интерпретации тематического материала.

Основные эпизоды разработки, дающие ряд добросовестно сделанных сопоставлений уже известных тем, — воспринимаются, как самодовлеющие технические детали, не связанные с развитием музыкального образа.

Несмотря на то, что Щеглов умеет полифонически развертывать свой материал и находить необходимые модуляционные планы1, его представление о самом организме симфонии еще узко схематично. Остается непонятным, например, почему кода симфонии построена на наименее выразительной теме побочной партии? Ее танцевальность вряд ли может быть решающим признаком для построения коды. Точно так же трудно понять, почему вся вторая часть симфонии построена по принципу пассивного расположения тем, лишенных какого-либо драматического контраста.

_________

1 Отметим, например, удачные тональные последовательности — Es–Ges–А — в проведении соединительной партии скрипками и тональные последовательности — С–Es–Ges у медных (4–5 парт.), — ход, естественно приводящий к Ges-dur’y побочной партии в экспозиции.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Великому продолжателю дела Ленина — товарищу Сталину 7

- Советские композиторы — товарищу Сталину 9

- «Орел» — из поэмы для хора, солистов и оркестра 10

- Образ народного счастья 16

- Песни о вожде 40

- Великий гражданин Советской страны 46

- Третья декада советской музыки 48

- После декады 51

- Новые симфонии 60

- О советском романсе 77

- Пятый квартет Н. Мясковского 81

- И. Дзержинскому и Т. Хренникову. Дружеский шарж 85

- «За жизнь» — опера В. Трамбицкого 86

- Музыкальная жизнь Бурят-Монголии 95

- На Всесоюзном конкурсе эстрады 98

- О некоторых вопросах музыкального образования 101

- Памяти Геннадия Воробьева 106

- По страницам зарубежной музыкальной прессы 108

- Советские композиторы — к 60-летию товарища Сталина 110

- Декада советской музыки 111

- Над чем работают советские композиторы 112

- Алфавитный указатель статей и материалов, помещенных в журнале «Советская музыка» за 1939 г. 113