«Поэма о Сталине» написана в сонатной форме, с большим вступлением и заключительным хором1.

Словно отдаленный мирный наигрыш пастуха, раздается в первых тактах вступлений основная мелодия «Песни о Сталине», интонируемая флейтами. Песня нарушается благородным речитативным возгласом «темы призыва». Слушатель как бы предупреждается, что сейчас перед ним развернутся большие и увлекательные события. Мелодия песни деформируется, раскалывается на куски, растворяясь в импровизационных наигрышах, напоминающих узорчатые каденции кяманчистов.

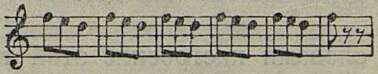

Из осколков мелодии рождается тема танцовального типа, полная энергии и силы (см. прим. 6). Так начинается главная партия. Арфы, альты и флейты отсчитывают быстрый ритм танца, создавая фон для зурнообразных наигрышей английского рожка и кларнета. Перед нами пляшущий кавказский люд, пестрота одежд, красок, огненная стихия движения, воли. Энергия пляса все усиливается, тема перебрасывается от деревянных духовых к струнным, от струнных — к буйному tutti, с звучными выкриками валторн и ритмичными ударами литавр. Когда спадает внезапно разошедшаяся стихия движения и борьбы, прекрасно и просто возникает юношески-звонкий квартет валторн. Светлым гимном народной радости звучит «тема ликования», похожая на сочный и жизнерадостный хор певцов Карталинии или Кахетии2. Во втором проведении темы пение становится как бы «антифонным»: трубы звонко и многозначительно перекликаются с суровыми голосами тромбонов.

Но вот кончился ликующий гимн прославления. Его сменяют настроения тревоги и взволнованности. Подобно тревожному сигналу бедствий, раздается грозная тема, родившаяся из начальной танцовальной мелодии (см. прим. 9).

Весь эпизод, ведущий к побочной партии, кажется большим эпическим полотном, изображающим значительнейшие события прошлого. В памяти возникают страшные исторические реминисценции — воспоминания о разрушительных войнах, о грозных нашествиях жестоких врагов, о сожженных городах и селениях.

Постепенно спадает напряжение эпического сказа. Энергичная фанфарная тема-сигнал — в более умиротворенном звучании, как далекое воспоминание, — появляется то у фаготов, то у альтов. Наконец, все затихает, утопая в долгих протянутых звуках кларнетов и флейт.

Композитор как бы расчищает место для самого значительного персонажа своей драмы. Подобно тщательно подготовленному оперному соло, вступает страстно-напряженная «тема ашуга» («побочная партия» «Поэмы»). По широте песенного дыхания, по эмоциональному тонусу тема эта, изложенная в характере ярко чувственной восточной песни, должна быть поставлена в ряду лучших мелодических находок советской инструментальной лирики.

Трудно определить словами настроение этой темы. Чувственна приподнятость сочетается здесь с горьким оттенком скорби, внутренней боли,

_________

1 Схематически структура всего произведения выглядит следующим образом: вступление — 42 т., экспозиция — 178 т., разработка — 350 т., реприза — 121 т., заключительный хор — 77 т.

2 В экспозиции, так же как и в репризе «Поэмы», эта мелодия занимает место второй темы главной партии.

за большой экспрессивностью и страстностью скрывается горечь сдерживаемых рыданий. Подобная чрезвычайно открытая, обнаженная эмоциональность очень часто поражает нас в пении народных певцов-солистов Азербайджана, Узбекистана, Армении. О чем бы ни пел певец — о любви, о смерти или о народном горе — он никогда не поет спокойно. Его исполнительское вдохновение всегда крайне накалено, — на грани подлинного экстаза.

Таков и ашуг в «Поэме» Хачатуряна. О чем поет он? Нет ли в его песне отзвуков той тысячелетней народной скорби, которой полны исторические воспоминания народов советского Востока? Не случайно «тема ашуга» столь родственна по своему настроению хачатуряновской «Девушке Ирана», песне, оплакивающей горе и унижение порабощенной восточной женщины...1

Дважды проводится вдохновенная «тема ашуга», завершаясь долгим меланхолическим угасанием звучности.

Так заканчивается экспозиция «Поэмы», уступая место огромной разработке, занимающей количественно почти половину всего произведения.

Весь центральный раздел «Поэмы» (350 тактов) трудно назвать разработкой в обычном смысле этого слова. Приемы симфонического развития у Хачатуряна скорее напоминают песенно-вариационный принцип романтического симфонизма, чем углубленно-философский диалектический принцип классиков. Композитор не пользуется приемами столкновения, противопоставления различных музыкальных образов и даже почти не подвергает их существенным качественным превращениям. Вся разработка строится на красочном сопоставлении характерных восточно-инструментальных импровизаций с «темой ашуга», проводимой несколько раз в различных тембровых одеяниях2 .

Только в самом начале разработки композитор пытается трансформировать одну из важнейших тем экспозиции — «тему-сигнал», вновь возвращая ей первоначальное жанрово-бытовое значение. Она звучит то как возбужденный наигрыш фаготов, то как быстрая танцовальная мелодия, напоминающая одну из танцовальных тем «Шехеразады».

Но танцовальное движение скоро растворяется в бесчисленных повторениях отколовшихся элементов темы. Весь первый раздел разработки (180 тактов) представляется нам громадной импровизацией в духе восточных виртуозных каденций, предваряющих обычно выступление солиста-певца.

Бесконечные повторения одинаковых попевок в высоком, напряженно звучащем регистре почти буквально имитируют специфические приемы национальной музыки (см. прим. 14 и 15). Аналогичные приемы повторений, характерных «заклинаний» очень часто можно встретить в песнях

Прим. 14

_________

1 Столь же родственна «теме ашуга» и замечательная скорбная тема из балета «Счастье», характеризующая тяжесть разлуки Армена и Каринэ (1 акт) и страдания Армена, раненого в боях с нарушителями границы (II акт).

2 Даже обычный путь большого ладотонального развития, свойственный классическим и романтическим разработкам, не привлекает Хачатуряна: в разработке преобладают основные тональности «Поэмы» — С и F.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Великому продолжателю дела Ленина — товарищу Сталину 7

- Советские композиторы — товарищу Сталину 9

- «Орел» — из поэмы для хора, солистов и оркестра 10

- Образ народного счастья 16

- Песни о вожде 40

- Великий гражданин Советской страны 46

- Третья декада советской музыки 48

- После декады 51

- Новые симфонии 60

- О советском романсе 77

- Пятый квартет Н. Мясковского 81

- И. Дзержинскому и Т. Хренникову. Дружеский шарж 85

- «За жизнь» — опера В. Трамбицкого 86

- Музыкальная жизнь Бурят-Монголии 95

- На Всесоюзном конкурсе эстрады 98

- О некоторых вопросах музыкального образования 101

- Памяти Геннадия Воробьева 106

- По страницам зарубежной музыкальной прессы 108

- Советские композиторы — к 60-летию товарища Сталина 110

- Декада советской музыки 111

- Над чем работают советские композиторы 112

- Алфавитный указатель статей и материалов, помещенных в журнале «Советская музыка» за 1939 г. 113